萩倉

『木落し坂』から更に道を登って行きます。

『萩倉集落』の一角に『水車小屋』のを発見。

消防団詰め所が在ったり、公会所が在る所を見ると集落の基幹みたいです。

『ロマンのまち』 ゆっくり散策してみようかな。

にしてもグングン上昇する気温に辟易。水~。

自販機を探していたのですが見当たりません。

公会場が在るならば『水道』は使えるかも。

鳥居を潜って石段を登ります。

公会所のすぐ脇に御堂が建っています。

と云うより『神社仏閣』の敷地に公会所を建てたみたい。

扁額には『醫王閣』と書かれています。

『醫』は『医』の旧漢字です。

『医王如来』は『薬師如来』と同意ですので、医療の無い時代、病気治癒を願って人々が願掛けしたのでしょうか。

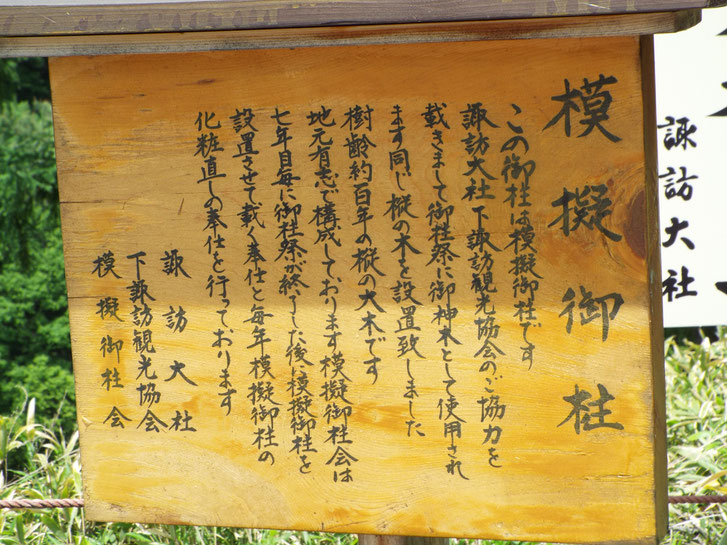

諏訪大社・下社・木落坂

『諏訪大社』に『下社』と『上社』があるのはご存じでしょうか。

『諏訪大社』に祀られる『諏訪様』とは夫婦・二柱の神様で『下社=八坂刀売命(ヤサカトメノミコト)』は奥さん。 『上社=建御名方命(タケミナカタノミコト)』は旦那さんを祀っています。(別居中?)

尤も『上社』の境内に『建御名方命』が摂社として祀られていますし、『下社』に『八坂刀売命』が祀られています。

此の『建御名方命』は『出雲大社』に祀られる『大国主命』と『糸魚川・奴奈川姫』との間に生まれた子供で、『邇邇芸命』が天孫降臨の際、天の神が使者として送り込んだ『建御雷神(タケミカヅチノカミ)』と力比べをして負けてしまい『出雲』を離れ『諏訪の地』に移ったとされています。

厳冬期に諏訪湖が全面凍結し、盛り上がって氷に割れ目ができると『御神渡り』と称します。『諏訪上社』から『諏訪下社』の奥さんの元に『建御名方命』が逢いに行った証だそうです。

昨今、暖冬傾向で『御神渡り』が出来なく無くなりましたが………(まぁそこは神様ですから空も飛べるしワープも出来るって事で)

因みに『下社』には『春宮』と『秋宮』が在りますが共に『諏訪市』 『上社』の『前宮』は『茅野市』 『本宮』は『諏訪市』になります。

此の為『木落坂』も『諏訪市』と『茅野市』の二か所存在します。

『御柱』にも特徴があり『下社御柱』は丸太のままですが、『上社御柱』は『メドデコ』と呼ばれる『柱』を二本角状に取りつけます。坂を下り『川渡り』をするのも『上社御柱』だけです。

で今回は『下社・木落坂』です。

国道142号線はバイパスされ『木落坂トンネル』を走行するようになってしまいましたが、『砥川』沿いの旧道を走ると『下社木落坂』の裾を走る事が出来ます。

良く手入れされた斜面の上にひょこっと見える横たわった丸太がこの『御柱』です。

七年に一度の奇祭『諏訪・御柱』本番では、この石垣の『松』に綱を結び付けて斜面にせり出させます。『華乗り』と呼ばれる大勢の氏子が御柱に跨り『木遣り』が披露されると『追掛斧係・おいかけ』が『斧』で綱を切ると同時に大勢の氏子が御柱に取りつけられた太い引き綱を引っ張り『御柱』は勢いよく坂を滑って行きます。

決して安全が保障された行為では無い為、時には死者も出てしまいました。

古い石碑なども建っていますが、高圧電線がチョット無粋。

前回こそ『新型コロナ』での影響を受け、『七年目』では在りませんでしたが、無事翌年に『御柱』が執り行われました。

一生に一度は観てみたい神事です。

星ヶ塔遺跡

『新和田トンネル』の西側出口を出て直ぐの場所に、チェーン着脱所が在り、其処から100m程下った処に林道入り口が在るんですけど知ってる人は少ないだろうなぁ。

『星糞峠』から『和田峠』の在る辺りは『黒曜石』の一大産地が在り、周囲からは沢山の遺跡が見つかっています。

人の生活に必要な物のひとつ『水』 石器時代に水道は在りませんから『川』って事に成りますが、飲料水としての『川』と狩猟出来る『猟場』、更には豊富な木の実などが在ったからこの地に人が住みついたのでしょう。

で林道に入りますと………

100mも走らない場所に頑丈なゲートが。

林道によくある『チェーンバリア』じゃ無くて『絶対通さない!』的な威圧を感じます。

この『鉄柵』 野生動物の進入阻止じゃ無く、人間の『進入禁止』の為らしい。

『道路崩落有り』とか『熊出没注意』だけでは無く、『盗掘防止』の為みたい。

轍がしっかり残っているから、頻繁に人が出入りしているみたいだけれど。

『一般車』の場合は歩いて通行可の場合が多いのですが、『一般通行止め』と書かれちゃうとどうしようもないです。

学術調査などの名目が在り、森林管理組合まで行けるなら或いはですけど、其処迄する気にはなれません。

行ってみたら森林組合が伐採した『禿山』が辺り一面に広がっていたなんてイヤだもんね。

『メガソーラー』を目的とした伐採なのか、伐採跡地の利用が『メガソーラー』なのか解りませんが、物凄く大きな『利権』がそこに渦巻いているようで………

折角の『星ヶ塔遺跡』ですけど諦めますか。

亀倉神社

『米子』から下って来ると神社の鳥居が見えます。

『………?』 扁額の文字が読めない。 そんな時はグーグルマップで現在地を確認。

『亀倉神社』ですと。

『仁礼』の五差路の辺り。神社仏閣が多い事からも古くから中心的な場所だったと思われます。

『米子川』の峡谷と『仙仁川』の間に在る高台は案の定『城跡』が在るみたいです。

その名も『亀倉城』 きっとこの辺りを納めていた豪族なのでしょう。

祭神は『山の神』 『米子鉱山跡』に在ったのは奥之院かな。

周囲を過ぎの古木に囲まれ驚く程静かな空間です。

五穀豊穣を感謝して『秋祭り』には人が集まったんだろうなぁ。

『秋葉様』は火除けの神様。

仁礼小学校・米子分校

『米子鉱山』には小学校も存在しました。

尤も。日本の義務教育法。

『全ての国民は、法律の定めによりほごする子女に普通教育を受けさせる義務を負う。

義務教育は此れを無償とする。

保護者は子女を満6歳から12歳まで小学校に、終了後から満15歳まで中学校に就学させ る義務を負う。

市町村は必要な小学校・中学校を設置しなければならない。』

と定義されています。

故に『二十四の瞳』の島の小学校やら『米子鉱山分校』などの様な場所にも学校が存在しました。

現在、『米子分校跡』には校庭の跡地と、校舎に入る為の石段数段が残っているだけです。

校舎が建っていた場所近くに大きな『岩』が在ります。

石碑が立っているのですが文字が読めません。

こんな『岩』も在ったり。

『竃門炭治郎』が呼吸法を鍛錬してたりして。

校舎の窓から見える景色が此れですよ。

心 清らかな子供が育まれたことでしょう。

山の神

『米子鉱山』の開発は古く、ナント寛永年間(1624年)には採掘の記録が在るそうです。主に採掘されたのは『硫黄』で、火薬材料に使われました。

昭和初期の戦時需要の拡大で大規模な採掘がなされましたが、戦争の終結以降は農業用肥料などに需要が見込まれ、『養蚕』が下火になった近隣から移り住む者の為に『町』が形成されました。

『宿舎』を始め『共同浴場』や『売店』『診療所』や『小学校』も在ったそうです。

今は広々とした『宿舎跡地』と『小学校跡地』が残されているだけです。

『ベンチ』すら無い広場ですが、此処から『根子岳』~『四阿山・あづまさん』へ向かう登山口が在ります。故に『トイレ』が設置されています。

登山口の手前に鳥居が見えました。

扁額には『山の神』と在ります。

一礼して鳥居を潜り、参拝………

『賽銭箱』が見慣れたアレの形をしています。その名も『賽銭棒』

『子孫繁栄』の為のモノでは無く、恐らく『山の神(女)』に喜んで貰う為です。

『山』には『男の山』と『女の山』が在ると云われています。

『男の山』は修験道などの修行に使われる、荒々しい登山困難な山が多く『〇〇嶽』『〇〇岳』などと表記される場合が多いみたいです。

『〇〇山』などと呼ばれる山は『女の山』の場合が多く、山に登る際、天候が崩れそうな時など、山頂に向かって『立ち〇ョン』すると喜んで晴れにしてくれると云われています。(男の山に登る時は山に向かってしちゃダメ)

何時の時代の物か、どの山の物か、一切説明等は在りませんでした。

『米子瀑布』の『不動滝』は『根子岳』の沢に端を発します。『四阿山』から流れ出した沢は『米子川』となって『権現滝』を流れ落ち、『米子不動・奥之院』参道(登山道)沿いに様々な造形美の滝を造り出しています。

そしてもう一つ。『群馬県・嬬恋村』の『パルコール嬬恋スキー場』の山頂駅直下から流れ下る沢は『米子鉱山跡』東側の絶壁の裏側を辿り『奇妙滝』を造りました。やがて『米子瀑布駐車場』傍で『米子川』へ合流し須坂市を通って千曲川に流れ込みます。

かなり昔『米子不動』へは『米子鉱山』迄の林道を通る事が出来ました。(現在は『米子不動・奥之院』関係者のみ通行可)

『奇妙滝』へは此の林道を歩く事に成ります………が、肝心の『奇妙滝・入り口』から先は『崩落の為立ち入り禁止』となっていました。

米子瀑布

滝の水量が増える雪解け時、『米子瀑布』を訪れました。

今年の冬季閉鎖解除は『5月9日』でした。

ゴールデンウイークじゃ無かったところがミソ?

五月は『ゴールデンウイーク』やら『のざわ山門市』も在り忙しく、情緒不安定になる前に『ズル休み』を決め込みました。

折角、景色の良い処に行くのだから晴れた日じゃ無いとね(臨時休業が多くてスミマセン)

駐車場から歩いて15分程。高山植物の『イワカガミ』を見つけました。

岩場に咲き、光沢のある葉っぱが『手鏡』の形に観ているから『イワカガミ』

『不動の滝』を下流から近づきますけど此処まで。

この先、立ち入り禁止じゃ無いけど足場が悪いですから自己責任です。

『ヘルメット着用』&ロック経験者じゃ無いと無理。

『米子不動・奥之院』から廻り込む道が在るんですけど滝つぼには近付けません。

今年は『不動滝』から『権現滝』へ向かうルートが崩落の為通行禁止になっていました。(案内に書いておいて欲しかったな)

『不動滝』の展望台(近づけない)迄を往復して『奥之院』迄戻り、『権現滝』(近づけない)迄又登る………体力温存の為今回はパス。

そのまま『米子鉱山跡』へ向かいます。

このシーン。どっかで見覚え無いですか?

『真田丸』のオープニングに登場した『滝』で、『真田丸』ではCGによって断崖の上に『城』が描かれていましたけど。

雪解けの時期にだけ現れる『名も無い滝』が見えています。

でいつもの『おにぎりタイム』

鉱山跡地の広場には『トイレ』は在るんですが『イス・テーブル』どころか日陰も在りません。(低木が一本だけ在りますけど)

夏。『敷物』や『日傘』が重宝しますのでお忘れなく。

美原神社

『〇〇神社』の〇〇は、祀られている『神様』の名前が多いです。(『稲荷』とか『諏訪』とか)

その前に土地の名前とかが付いていたりするのが普通です。

『諏訪大社』とは『諏訪神様』を祀った地だから『諏訪』の地名が付きました。

(現在『諏訪大社上社』は『茅野市』に在るんですけど)

『東立科』を走っていたら、高台に鳥居を見つけました。

私の出身中学『野沢中学校』の通学エリアの中で最も遠い場所が『東立科』でした。

『バス通学』の為、放課後遅くまでクラブ活動が出来ない難点が在りました。

友達に『東立科』出身がいた為、自転車で遊びに行った覚えが在りますが、自転車で2時間!(ほぼ上り坂)掛ったのを覚えています。 今じゃ絶対に無理。

その時神社は無かった? ただの林野だったと思うんですけど………

周囲には伐採されたばかりの木が山になっています。

最近開発が進んだのでしょうか。鳥居や神社も真新しい感じです。

参拝しようと『鈴緒』を掴んだら『鈴』の中から『スズメバチ』が顔を出しました。

『スズメバチ』等は絶対雨の当たらない場所に巣を造ります。

この神社はガラス張り。内部に入り込めないから『働きバチ』の斥候が、巣造りの適所を探していたのでしょうか。

『神社仏閣巡り』をしていて、山の中の古い神社などを訪ねた時、一番厄介なのが『スズメバチ』(今じゃ熊です) 庇の下などに大きな巣など見つけたら速攻退散です。(私、一度刺されてアナフィラキシー持ってます)

スミレの一種、『タチスボスミレ』でしょうか。

春の里山を堪能したいけど、蜂がいるからなぁ。

鯉のぼり?

『佐久市・野沢』には有名な人形工房が在り、一年中『鯉のぼり』が泳いでいます。

庭のある家が多いのも在るからでしょう、『端午の節句』になると各々の庭先で男の子の成長を願う『鯉のぼり』が風に揺れます。

『沓沢』から『東立科』へと続く道をバイクで走っていたら、高台に『鯉のぼり』が泳いでいました。

何故此の場所に? 訪れたのが五月末だから、時節柄それ程間違っちゃいないんですが。

石碑に彫られた文字が………読めない。 『〇〇〇大士』

石碑の後ろには切り立った崖、その崖の淵に祠が見えました。

誰が何の為にこんな場所に?

しかも足元が脆いからこれ以上近づけません。

階段を登り詰めた先に『社』も在るのですが、兎に角何も手掛かりなし。

先ずもって『刻まれた字』が読めないんですからどうしようも無いです。

文盲率の高かった時代に伝わったのだろうか? それとも私が読めないだけ?

どなたかご存じの方、ご一報をお願いします。

日影薬師堂

『宮川』に架かる木造橋の先に御堂が見えました。

トタンが葺かれる前は『茅葺屋根』だったんじゃないかな。

トタンが無ければ時代劇のロケに使えたのにねぇ。

今でこそ年初めには『神社仏閣』に赴き、『願掛け』するのが当たり前になっていますけど、本来『日本』は『神道』の国。

神棚に祀った『神様』に新年の抱負を願うのが我が家流です。

医学のなかった時代、『腹痛』とかなら民間療法による薬草(ゲンノショウコ)を煎じて飲む位の知識は在ったのでしょうが、大病に罹かると『加持祈祷』か『薬師如来』に願掛けするくらいしか出来ませんでした。

願を掛ける『神社』にしてもご利益は限られていました。

良縁祈願の『縁結び』には『出雲大社』

試合や競技の『必勝祈願』には『諏訪大社』

農作物の『五穀豊穣』や『商売繁盛』は『稲荷神社』などなど

尤も昨今は、ひとつの神様がオールマイティーに何でも願いを聞いてくれるみたいです。

御堂の中には厨子に納められた『薬師如来像』が見えます。

厨子内の『供養塔』には個人名が読み取れます。(ひょっとして個人で建立?)

御供えや花なども新しく、頻繁に通っている人がいるのでしょう。

早朝以外『日影』になりそうも無く、此の山の向こう側に在った『日向城』(日向は地名)に対する呼び名でしょうか。

昔の人は『歯が痛い』時は『有りの実(梨の事)』を川に流して願掛けしたそうですけど効果在ったのかな。

沓沢 諏訪神社

『佐久市・沓沢』地区はコンビニ等も一切ない静かな集落です。

『竹田』を流れる『中沢川』と並んで『沓沢』を流れる『宮川』は自然水利の為、かなり古くから『水耕栽培=田圃』が行われていたと推察できます。

て事は、『沓沢』の歴史もかなり古いのでは?

山間部では、『こんな山の中に何故集落が?』と思うような場所に人が住んでいる場合が在ります。

道路は舗装され(車での往来)、道路脇には電柱(電化と電話線)。そして何より飲用可の『水』が在る事。

一説には『平家の落人』などと云われる事も在りますが、それはそれで『武士』の家系という事です。

『宮川』沿いを走っていると鳥居を発見。近づいてみますと。

鳥居はコンクリート製、重機で建てたのでしょうか。としたら大型クレーンが入った道がある筈。果たして………

手水鉢に水が流れ落ちています。石垣も『打込接ぎ積み』ですが、『コンクリートカッター』など無い時代、鑿で削り落とし、平面を造り出した石を積んでいる様に見えます。

『石垣の積み方』と『城造りの年代考証』を比較するとおおよその見当が付きます。

築城が盛んになった『安土桃山時代初期』は『野面積み』と呼ばれる只大きな石を積み上げ、その隙間に小さな石を詰める積み方でした。山の上などに築城され、『空堀』や『崖』で防御を強化していましたが、石垣をよじ登れる可能性が在ります。

『安土桃山後期』になるにつれ平野部に城が造られるようになり、石垣も『打込み接ぎ』から『切込み接ぎ』の積み方に移行します。石垣に隙間が無くなり忍者以外は登れない?

『江戸時代』に成ると石垣にも建築美を求める様になり、(それだけ平和)一段の高さを揃えた『布積切り込み接ぎ』(青葉城)や『亀甲積切込み接ぎ』(駿府城)、更には『隅角部分』の反りの美しさと共に、強度を高めた『算木積み』(江戸城)などの技術進歩が見られます。只の『石垣』ですが見比べると面白いですよ。

私の知識は『野面積み』(古い)~『打込み接ぎ積み』~『切込み接ぎ積み』~『布積』(新しい)~『石のこぎり登場』の順です。

『コンクリートブロック』以降は石積みと云えないか………。

学生時代、山間部に林道を開設させる為の土木のアルバイトに精を出しましたが 、此れがキツかったの何の。

【解説・舗装林道が出来るまで】

此処に林道が在ったら?との要望や土木課の提案からスタート

綿密な測量の後どのように道路を造るか『青写真』(道路設計図)が造られます。

建築業者が入札(癒着問題が多い場面)し、落札した業者が工事開始です。

樹木を伐採(人力)し、大型重機(パワーショベル・ブルドーザー)が斜面を崩し『道』を造ります。

砕石を敷き、圧力を掛けて地均し、『アスファルト』を敷き込み(フィニッシャー)ます。

崖には『ガードレール』などの安全対策。水害対策には『水勾配』を配慮した『側溝』の取り回し。

道路を傷める主要原因の一つが『水』との事です。

斜面の『崩落防止』の為に『コンクリート吹き付け擁壁』や『ブロック擁壁』で対応します。

最終検査で問題が在れば、最悪最初からやり直しもあり得るとか。かなり大変です。

私が携わったのは『コンクリートブロック擁壁』の積み上げ作業です。

時は3月末の春休み、山の奥地に向かう為、出発は7:00だったと思います。

舗装の終わった山道に、業者が運び上げて置いた『コンクリートブロック』が並んで置かれています。

基礎部分になる三角形の『Cブロック』を水平に(此処大事)一列に並べ、その上に傾きが同じ向きになる様に長方形の『Aブロック』を一段並べて行きます。更にその上には逆向きに一段。此れを必要とする高さ迄積み上げるのですが、万が一に擁壁が崩れた場合を想定し、数メートルおき(スパン)に接続部(ボード)を設置します。此処で使用されるのが『Bブロック』、縦一直線に『ボード』を挟む為、長方形の『Aブロック』の隙間を埋めるのが変形のブロックです。

この万が一の為の『スパン』は、最悪崩落しても最小限の被害で済ませられる範囲(修復可能)の事です

頂上部迄達したら『Cブロック』を逆さまに積み重ねて水平にし、裏面にコンクリートを流し込み固まったら完成です。

通常、『パワーショベル』等に取りつけた、コンクリートブロックの『吊り下げ装置』を用いて高い位置まで運び上げますが、届かない高さになると『クレーン車』が必要になります。クレーン車のチャーターは結構高額な為、少しくらいの高さなら『人力』で運びあげる場合も在ります。

まさに私がバイトした時がこの『人海戦術』の力仕事。

現場到着後、焚火等で身体を温めてから作業開始。一個10数キロのブロックを両手で抱きかかえ、歩きづらい坂道を上ります。当時柔道で体を鍛えていたとはいえ、かなりの重労働。あっという間に汗が吹き出します。しかも安全靴など無かった時代。もし足にでも落としたらと今考えると………まっ40年以上前のはなしです。大汗を欠く程の重労働ですが、少しでも停まっていると今度は寒さが身に応えます。

その現場は時間帯によっては陽があたらず、太陽光が当たった瞬間、太陽の温かさを感じられるほどの過酷な作業現場でした。

私がブロック積みした現場を、今でもたまに通る事が在りますが、まだまだちゃんと残っています。

以上、『石積み』に興味を持ったきっかけでは在りませんが参考までに。

余りにも漆喰の白が際立っていますので手直しされたみたいです。

参拝後、賽銭を入れる隙間から覗いてみましたが真っ暗で拝殿内の様子は解りませんでした。

『本殿』部分の石積みは『野面積み』 時代の流れを感じます。

害獣除けの板塀で囲まれた為、本殿の様子も覗えませんでした。

『本殿』迄を繋ぐ『階段部分』を含め、三段の屋根付きの『諏訪神社』は他に余り見掛けません。

これも『沓沢』がかなり裕福な土地だった事を覗わせてくれます。

榛名社跡

県道145号線(相浜本町線)を『平井』~『竹田』に向けてバイクで走りました。

高台に鳥居が見えました。坂を登って鳥居を潜ると。

扁額が無く、社にも何も書かれていませんので何の神様が祀られているのでしょうか?

注連縄の『紙垂』が破けていました。まだ雑草が茂る時期では無いので歩き易いですが、夏になれば誰か草刈するのかな。

優しい顔立ちのお地蔵さん。『百番〇〇』って何だろう?

『南無阿弥陀仏』と掘られていますので完全に『浄土』系の仏教です。

おそらく、村境いや街道筋に置かれていた『石像・石仏』などが此処に集められたのでしょう。『神仏習合』の時代、神社境内などは『不可侵領域』でしたので往々に観られる現象です。

『三角点』の脇に立つ『榛名社跡』の石碑から推察するに、『榛名神社』の末社が在ったのでしょうか。

社に収められている御札を見れば神社名も解るのですが、神職でも無い者が勝手に開ける訳にもいかず………。

どなたかご存じの方ご一報お待ちします。

大井港直営食堂・さくら

『桜エビ』の天日干しが観られないのならば、食べてやる!とググったらHitしたのが『大井港漁協直営食堂・さくら』

マップで目的地に設定してナビ開始です。

午後1時過ぎ。空いているだろうの予想は大きく外れ、駐車場はほぼ満杯。

入り口には順番待ちの列が出来ていました。

急いで並び、前の人に「受付とか在りますか?」と尋ねると「順番に案内しています」との事。

以前、某有名店で列に並んでいた時の事。30分も並んでやっと店内に入ったら受付の記入簿が在る事に気が付いた。当然のごとく順番を飛ばされて以来、順番待ちの列に並ぶ時は記入簿の確認をする事にしています。

記入して待っていても、後から来た『スマホ予約』とかの人が並ばず席に案内されるシステムの店(某回転ずしチェーン)は、公平でない気がするのでニ度と行かないです。

スマホを使いこなせない人は『馬鹿を見ろ』と云っている気がしてならない!

残念ながら『生シラス』と『生桜エビ』は売り切れでした。

『二食釜揚げ丼定食』を注文しましたがこれで¥900は安い!

ホールを仕切る係の方が手際よく人数に在った席(座敷orテーブル)を指示していきます。食券を購入して窓口に持って行くと直ぐに提供される手際の良さ。

某フードコートの様に空席を探してウロウロ。注文後に呼び出し機を渡され、ピーピー鳴ったら慌てて取りに行く何て煩わしさも無し。

あっ。私料理は直ぐに食べる主義ですので写真撮るの忘れてました。

ふと廻りを見渡すと、食事が終わっているのにスマホの画面を見せ合ったりしてるグループがチラホラ。(全部ババ―のグループ)外では席が空くのを待っている人がまだ大勢いるのに、他人の事はお構いなしの無神経さ。こんな高齢者に成りたくないなぁ。

海沿いを走る時、先ず漁港を探します。

漁師が漁を終えて海から戻り、荷上げと片付けを終えた後に立ち寄るような食堂。

大抵は漁協が運営し、未亡人などの生活を護る為に女性オンリーで運営されます。

漁を終えた漁師の為の食堂で、早朝(漁によっては夜中)から営業しています。(その代わり昼で終了)

料金も大雑把な処が多く、一人一回千円で食べ放題など。(飲み物別)漁協関係者じゃ無くても利用できる場合が多いです。夜通し働いて来て、お腹を満たし、一杯飲んだら風呂に入って寝るだけ。(飲酒運転禁止)

以前、車で北海道を旅行していた時、偶々見つけた漁共運営の食堂を見つけました。

朝から一杯やって賑やかな店内。「何処から来た」「キャンプしながら旅しています」などの会話が弾み、「アレも食べてみろ。此れが美味いぞ。カニ出してやれ」など大満足の朝食でした。此れで¥1000。

挙句『トロ箱』一杯に『イカ・ホタテ・魚』などを持って来てくれて「キャンプ場の皆でバーベキューして食べろ」です。お金払おうとすると受け取りませんでした。

『民宿』も利用します。出来れば釣り客相手の『船宿』

『釣り人』を乗せて早朝から釣りに出掛ける為、朝は早い時間からガヤガヤしますが、船長の釣果が食事に並ぶ事が多く、新鮮な刺身が食べ放題。「足りなきゃ捌くぞ」です。

又夕食時、隣席した釣り客と飲み交わしたりして楽しいひと時の後、見事な『鯛』を頂いた事も在りました。(クーラーボックス持っていましたから持って帰りました)

旅は良いなぁ。何処か行きたくなっちゃった。

蓬莱橋

貴方もきっと観た事ある筈です。

木造の橋で、大井川に架かる人道橋です。(自転車もダメ)

時代劇などで木造の長い橋を渡るシーンが在れば大体此処です。

最近見観た映画では『超高速参勤交代』のロケに使われていました。

橋の全長は897.4m。『やくなし=厄無し』に掛けているそうですが『麻雀』する人にとっては有り難く無いかも。

大型無料駐車場が在り、かなりの台数が停まっています。

橋は保存の為有料で(大人¥100)、チケットを購入してから橋に向かいます。

ゲート手前では係員がチケットの有無をチェック。と同時にカメラマンになってくれます。

涼風の吹き渡る木造橋をドコドコ歩いていると、ポツポツと雨粒が落ちて来ました。

まだ橋の半分も来てないけど濡れるのも嫌だから途中で引き返します。

誰だか興味在る人は調べてね。

長島ダム

『奥大井湖上駅』を後にし『長嶋ダム』へと下って来ました。

先ずは『アプト式機関車』の通過時刻を確認する為に駅へ。

駅構内は『ラックレール』が無いんですね。

駅待合室には、手造り感満載の観光案内が。それにしても『たぬき村?』

恐らく地元の小学生製作のパターンですかね。

隣の『アプトいちしろ駅』は機関車の連結なども在り人気の駅ですが、『長島ダム駅』で下車する人は少ないのかな。

奥大井湖上駅

私が今までに訪れた中で、10本の指に数えられる風景のひとつが『奥大井湖上駅』です。

駐車場から上り坂を歩く事約20分。

『奥大井湖上駅』を見下ろす『展望台』に到着です。

ズルをするなら県道沿いからも似た風景が見られますが、事故防止の観点から奥大井湖を見下ろせる箇所の県道388号線は全て『駐停車禁止』になっています。

もしSNS等にUPされている写真が『展望台』以外からの写真なら、マナー違反という事に成ります。(見下ろす角度が微妙に違うらしい)

実際に歩いて登ったからこその写真です。

朝八時半。奥大井湖上駅駐車場に到着です。

車内拍をしたのかキャンピングカー他数台の車が停まっていました。

この駐車場、隣接して個人所有の作業場も在るのですが、トイレ・水場などは在りません。

車中泊の人はどうしているのだろう? モラル在る行動しないと夜間立ち入り禁止になっちゃいますよ。

山間部の道路などで、拡幅部がバリケードによって閉鎖されている処を見掛けます。

恐らく目に余る『ゴミの不法投棄』や『トイレマナー違反』によって行政指導で執られた措置だと思います。

故障やチェーンの脱着、長距離トラックなどが法令の休憩をとる為に道路の至る所に造られた拡幅部ですが、一部のマナー違反によって利用できなくなっています。困ったもんだ。

駐車場からいきなり階段を昇り上げ、その後急階段を128段下らないといけません。

帰りはこの急階段を昇るって事。足腰丈夫なうちに行かないとね。

ブログに書き込むのも二回目ですので、かなりの部分は割愛しますけど。

前回確認しなかった『喫茶兼休憩スペース・晴耕雨読』のトイレがどうなっているのか確認する為に来たようなもんです。

大井川

『箱根八里は馬でも越すが 越すに越されぬ 大井川』

と東海道の難所に謳われる『大井川』

広い川幅いっぱいに 真っ白い石ころが広がって。それが清流の流れと、新緑との調和が素敵な川です。

春先、駿河湾の『桜海老』漁が解禁になると、白い川石の合間に『海老干場』が造られるそうです。

う~ん見てみたい。(某グルメ漫画で観てから行きたい場所候補に挙げていました)

早朝佐久を出発し『中部横断道』を利用して『三島』迄ひとっ飛び。

高速代節約の為、『増冨インター』~『新東名・三島』迄の利用でしたけど。

いや~早い早い。(途中、ず~っと続く一車線区間を何故か60㌔走行の車に塞がれ、長蛇の列が出来ていましたけど)しかも第二東名の制限速度は120kmになり、皆さんビュンビュンに飛ばしています。ウチのオンボロでもまだまだ快走してくれました。

朝七時過ぎ。『塩郷の吊り橋』到着です。

駐車場にはすでに車が2台停まっていますが、周囲に人影は見あたりません。

『塩郷駅』から電車(SLも走行する路線ですが電化です)でも乗ってったか。

『小海線』ですら電化されていないのに………

『JR大糸線』が存続のピンチです。『新潟県・糸魚川』と『長野県・松本』を結ぶ大糸線は、学生の通学に無くてはならない路線です。その内『長野県・松本~南小谷』区間はJR東日本の管轄で電化済み。一方『長野県・中土~新潟県・糸魚川』区間はJR西日本の管轄で非電化。此の為ディーゼル機関車を連結し直さなければなりません。

JR東日本発行の『大人の休日倶楽部』も『JR西日本』管内は利用できませんのでこの区間を利用するには別料金が必要になります。

JRさん。そんなところで縄張り意識張っていないで、『大人の休日倶楽部』の範疇にすれば? 利用者も増えるし、廃線の危機も乗り越えられるんじゃないの? ンとに融通が利かないんだから。

『吊り橋』ですので、両岸に差し渡したワイヤーの張力で橋をぶら下げています。

民家の屋根越に橋が架かっています。

地元の人の中には、この足場の上を自転車で走る猛者も居るとか。

仏岩

『大門街道』は『長和町』と『白樺湖』を結び、『茅野』から『高遠』、更には『静岡県・浜松』迄延伸する主要物流街道でした。

海無し県の『長野』にとって『塩』や『干物』などの海産物の入手ルートは限られていました。

日本海側からは『糸魚川』や『直江津』経由のルートで塩が運ばれ、『塩』が売り切れた辺りが『塩尻』と呼ばれました。

太平洋側からのルートも幾つか在りますが、険しい山間部を最短ルートで南北に繋ぐ『現国道152号線』が重宝されたようです。

『白樺湖・大門峠』から北上し『ブランシェ高山(ホントは鷹山)』への分岐を過ぎると、右側の稜線にごつごつした岩塊が見られます。

『仏岩』のバス停は屋根付きの待合室が在り、この奥に別荘地が広がります。

別荘族は高級外車で出入りしていますのでこのバス停、利用者居るのかな?

『仏岩』とへ行くならこの付近に車を停めるのがベストです。

道を渡って登山口が此方。

岩の上に在るのは長野県下最古の『宝篋印塔』ですか。

30分程急峻な登りですか。大した事無いか………

余り人が入っていないみたいデスが、踏み跡がしっかりしているから迷う事は無さそう。

秋の枯葉が積もったままです。

此れから夏にかけて雑草が伸びると藪になりそう。

途中『展望台』への分岐が在りました。

前山桜の里公園

4月下旬、桜を探し回り廻った店休日の出来事です。(2ヶ月前の事です)

今年は何処で花見しようかと、新たな発見を求めてバイクで走り廻っていました。

『小諸・耳取神社』の『枝垂桜』も見頃でした。

『小諸・押上』の桜のトンネルも昨今は知名度が上がり、沢山の車が入って来ていました。此れじゃ『おにぎり』食べられない。

そうだ、あそこへ行ってみよう。

名前に『桜の里』と書かれているのだから、さぞや桜が見事かと。(実は桜の時期に訪れた事は無かったです)

場所は『布引温泉・御牧の湯』から『御牧ケ原台地』へ向かう地方道の一角。小さな看板が立っているだけです。

舗装路から泥道に入ると駐車スペース10台程の広場が在ります。

泥濘んだら厄介だから停める場所を考えて、譲り合って停めましょうね。

轍も在りますが、管理車両のみ通行可です。

『水仙』が植えられているって事はかなり人の手が入っている?

読書の森

小諸・千曲川西岸の『御牧ケ原』に『読書の森』は在ります。

最寄りの公共交通機関は『県立農大前』までコミニュティーバスが走っていたと思いますが詳しくは小諸市へお問い合わせください。(大抵は車で行っちゃう)

『茶房・読書の森』といいまして、メインは『喫茶店』なのですが、広い敷地の中に有料の宿泊施設が在ります。

モンゴル式テントの『パオ』や『コテージ』で泊るのですが、テレビもコンセントも無い夜を体験するのは如何?

昨今の『キャンプ』は便利過ぎて………『グランピング』に泊まるならホテルと大して代わらないじゃん。

喫茶室の壁という壁には本棚が並び、色んな分野の本がスラリ。

私ゃ『コーヒー』飲みながら、郷土史や、山岳写真集うぃ観るのが好きです。

多分貸し出しもしてくれるんでしょうけど次に何時行けるか解らないから滞在時に読むだけです。

時間が在れば『店内散策』も可です。

奥さんの『機織り機』なども実稼働しています。

キャンプフィールドは是非とも散策して下さい。

オーナー手造りの『炊事用かまど』 う~ん『エキセントリック』

他にも『ピザ窯』なども利用可です。

この林の中の黒い建物。入り口は無く小さな蓋つきののぞき窓が幾つも在ります。

覗いてみると………(ご自身でお確かめください)

此方はコテージの中。

訪れた四月中旬でストーブが置かれていました。

偶に外人さんがふらりと来て連泊していくそうです。

若かりし頃『バックパッカー』に憧れて各地を旅行しましたが、現在はビジネスホテル拍が一番楽かな。

今でも店休日前に車で出かけ、ぼっちキャンプ宜しく其のまま山の中の駐車場で車中泊。酒と缶詰、カップ麺が在れば一泊位どうとでもなる。

バイクツーリングに行く場合も、荷物を極力減らしたいから『ビジネスホテル』(時にラブホ)が安くて便利。糞熱い夏場でも冷房・風呂付で快適に睡眠がとれます。

しかも『夜討ち朝駆け』で寝覚めたら即出発できるのもお勧めです。

御影神社

『湧玉用水』の水源池がこの辺りだったと思い探したのですが解りませんでした。

『静岡・柿田川湧水』程の湧出量では在りませんでしたが、この神社から歩いたと思ったんですけど………何処だ? なんせ45年振りか。

『川』の湧水部って何かパワーが漲っている感じで大好きです。

道路開発のお陰で雰囲気がまるで変ってしまいました。

昔は幹線道路から離れた、地元の人か迷い込んだ人しか知らないような神社だったのにね。

石造りの『二の鳥居』には『諏訪高山?』と刻まれています。

『御影神社』なの? 『諏訪神社』なの? 良く解りません。

参拝を終え、拝殿を覗き込むも、何処にも何の神様を奉っているのか解りません。

境内にはこんな面白い形をした灯篭も。

配水池

『配水池』 読んで斯くのごとしならば『飲料・農工業用に配水する為の水を蓄えた池』のはず。

場所は佐久インターから県道9号線を軽井沢方面に行った『クロネコ〇マト』と『パチンコ屋』の間。マンションの北隣に在ります。

フェンスで囲まれて、古めかしいコンクリートブロックの施設ですが気に留める人も居ないか。

『池』と在るからには『大きな貯水池』でも在ったのでしょうか。

その後衛生上の問題などからコンクリート製のプールに造り替えられ、ゴミなどが混入しない様に屋根まで造られました。更には不法侵入などされない様に施錠され、フェンスで仕切られた。(想像ですけど)

隣接してマンションの外階段が見えますので階段をお借りしまして上から覗いてみると………

コンクリ―ト保護の為なのか、はたまた景観の為なのか、上部は芝生で覆われています。(訪れた時は冬枯れでした)

高麗グリーンのパット練習に丁度良いかもなんて思っていません?)

しかも最近塗り替えられたであろう水色のペンキや松の木の手入れから見ても頻繁に管理の手が入っているみたい。

佐久水道企業団の施設なのは解りましたけど、防疫上………の続きが気になる!

まっ『関係者以外立ち入り禁止』だろうけど。

でも何で此処に給水施設が在るのかは謎のまま。どなたかご存じの方いらっしゃいましたらご一報を。

四ヶ用水

佐久市で一番低い所に在るのが『佐久下水処理場』だそうです。

『湯川』の脇に在って、2019年の台風でも災害の出た場所です。

国道141号バイパスで『湯川』を渡る時、河岸段丘のかなりの高低差を登り上げます。

この高台の一帯が『三河田』です。『三河田』の名前の割には『川』が流れていません。実は『湯川・四ヶ用水頭首工』から水を取り廻した『農業用水』です。

『岩村田宿』から東へ向かう『県道156号線=草越豊昇佐久線』付近の『湯川』から水を取り入れ、『鼻顔稲荷(洞門)』~水芭蕉で有名な『おもいつき農園』~『生コン工場脇』(地下トンネル)~『北中込駅南』~『国道141バイパス』を渡って『横和』の辺りで地表に出て分岐を繰り返し各田圃へと流れ込みます。

現在の『三河田』は工業地帯のイメージが強いですが、昔は田圃しかない広大な農業地帯でした。

魚道を備えた堰堤

コンクリートの水門による『頭首工』

『湯川』の水は………まっ 滔々と流る。って事で。

頭首工

何のこっちゃ? と思うでしょうけど、早い話が『用水の取り入れ口』の事です。

現在の農耕地は、先人の苦労の賜物です。

その昔、此の地に用水を引き、広大な田園地帯の耕作を計画した人達がいます。

佐久の地に於いては『市川五郎兵衛』

『上州南牧村字羽沢』の小領主の家に産まれ、武士として『甲斐・武田家』家臣として働くが、徳川政権の時に帰農し佐久に移住。御領地として良質な『米』の穫れていた農地を如何に拡大するかを徳川幕府に稟議し、『徳川家康』から直々に開発許可の朱印状を取り付けます。

『千曲川』や『湯川』の浸食作用によって取り残された丘陵地帯に如何に『水』を廻すか?

先ず第一に『湯川』に『頭首工』を築き、用水に水を取り込む事によって、本来の『湯川』の川面より高い位置を保って水をながします。

最初に手掛けた『常木用水』によって『佐久平駅以西』から千曲川迄の広大な面積に『市村新田』を造り上げる事に成功します。次に『湯川左岸』にも頭首工を築き『四ヶ用水』を造り『三河田新田』を造成する事に成功しました。

そして千曲川西岸の丘陵地帯に目を付け『鹿曲川』に『頭首工』を造り水を引き廻せば『浅科』全域を田園地帯にすることが出来ると考えます。『トンネル』や正確な『水勾配』の用水路を引き廻し、出来たのが『五郎兵衛用水』です。(三つとも五郎兵衛さんが設計したんですけどね)

湯川に堰を造り、『常木用水の頭首工』がこの写真の足元部分(右側コンクリート)です。

此処から取り入られた水は『ヒカリゴケ』の洞窟前を通り、『佐久大学』北を廻って高速道路の手前辺りで各方面に分岐します。

実は此の『高速道路』と『カ〇ンズ』の間に自然水利の河川がながれているのですが、水位が低い為、田んぼに引き込むには揚水ポンプが必要になってしまいます。

『湯川』に『堰』を造ると『魚』が遡上できなくなるので『魚道』と呼ばれる『階段型水路』を設けていますが、100%の遡上が期待できる訳では無いそうです。(ダメじゃん)

改革の為には多少の犠牲………の考え方なのかなぁ。

頭首工近くに石碑が並んでいます。

『活水碑』と刻まれています。文面はイマイチ読めませんでした。

佐久教育委員会さん。出番ですよ。

櫻山神社

『猿久保』の『幸神社』前に在る道標を読み取ると『右 佐久甲州街道』『左 下仁田道』と在りました。

江戸時代の旅人は此の道を歩いて下仁田へ向かったのか。と『下仁田道』を進んでみますと、住宅地の切れ目に鳥居が見えました。

立派な鳥居の割には小さな祠がポツンと。

でも此の場所

湯川の造り出した河岸段丘の端に在り、遠く遠望する浅間山の美しい事。

この高台に家を建てた人は浅間山が美しく見えるからこの地を選んだのではと思う位、山体の角度・仰角共に素晴らしい!です。

その後パチンコ店が出店し夜中まで煌々と明かりが灯る様になってしまいましたが。

そのパチンコ屋も何度か行った事在りますけど、崖の上に神社が在るとは思いもしませんでした。

ひょっとして個人所有の『祠』でしょうか。

『櫻山』の由来を説明する案内等も在りませんでしたし。

ひょっとして昔は小高い山に『櫻』が生い茂っていたのかな。

でよせばいいのに、エアコンの涼を求めてパチンコしたら………行かなきゃよかった。

幸神社

古~い道。大好きです。

『佐久甲州街道』で岩村田宿から南下、『湯川』を渡った辺りから細い道が分岐します。此の道が『佐久甲州街道』であろうことは『神社』の鳥居などから伺い知ることが出来ます。

神社の名前は『幸神社』 良い名前ですね。でも知名度は低いかも。

私も恥かしながらこの年までこの場所に神社が在るとは知りませんでした。

昭和50年に建てられた由来が彫り込まれています。

祀られているのは『猿田彦大神』と『天鈿女(うずめ)命』

『猿田彦大神』は『邇邇芸命』が天孫降臨の際に現れ道案内をした地上の神様。

神を導いた事から『旅・方角・道』などに精通しているとされ、道祖神に祀る地域も在ります。其の容姿から『天狗』の原型になったともされます。

『天鈿女(うずめ)命』は『葦原の中つ国(天上界)』の神様で、『天照大神』が『天岩戸』に隠れ世の中が闇に包まれた際、『天岩戸の前』で松明を焚き、音楽に併せ楽しそうに踊りを踊ったとされ、『天照大神』何事かと少し隙間を開けた瞬間『天多力男(アマノタジカラオ)神』が岩戸をこじ開け、世の中に光が戻ったとされます。

胸元をはだけて踊った様から『弁天様』の元になったとも謂われています。

参拝をしていると品のよさそうなお婆さんが参拝に来られました。

近所に昔から住んでいる方だそうで、毎日の参拝を欠かしたことが無いそうです。

道を挟んで『猿久保公会場』が在り、地区の基幹だったことが伺えます。

チョット見づらいですけど、『右 甲州』『左 下仁田』と書かれています。

『佐久甲州街道』と『下仁田街道』の分岐点です。

昔の人は此の神社の木陰で一休みして旅をつづけたのでしょうか。

私ゃバイクのエンジンを掛けて出発です。

馬頭観音塚

バス路線だった国道141号線は佐久市役所の西側を通る『現県道138号線』になりました。

此の道、歴史は古く、江戸時代には『佐久甲州街道』と呼ばれ、『信濃』と『甲州』を結ぶ重要な道でした。昔、佐久・千曲川東岸を南北に結ぶ主要道路は、此の佐久市役所西側を通る道しか在りませんでした。

佐久平駅の東を通る『バイパス』が国道認定を受け、『国道141号線バイパス』になると、保全・修復などを国が管理(お金を出す=国税)します。

佐久市役所の東を通る道路が『国道141号線』、一本の国道として認可されるのはバイパスを含め道路二本迄。新しい道が出来ると必然旧国道であっても県道に格下げせざるを得ません。

こーちゃんの子供の頃『野沢地区』から『浅間病院』や小諸方面に向かうにはこの『佐久甲州街道』を通ったものです。

某大手ドラッグストアの並びに、一本の桜の木が立っています。

こんもりと盛られた土塁は『塚』になっています。

きっと道路の舗装・拡幅の時、『一里塚』の在った場所に『石碑・石造』を集めたのでしょう。

『馬頭観音』が多く見られます。旅の安全を願い建てられたのでしょう。

ん?この右側の石像は何だ?

首を欠いた『牛』の様にも見える………『廃仏毀釈令』ってホント罪な法律ですね。

皇大神社

『皇大』とも『皇太』とも書くそうですが、日本の神様の最高神である『天照大神』の事です。

『神宮』(伊勢神宮)は『皇族』の先祖の『天照大神』を奉っている処です。

色々な神社が在る中で『皇大神社』とはかなり社格が高いのでしょうか。

一の鳥居の周辺を見てみましたが、線路に道を阻まれアプローチするには工場の敷地を通るしかありません。

他に参道が在るのかと線路へ来て見ると丁度ディーゼル機関車が通過する所でした。

線路から離れてカメラを向けると警笛を鳴らされてしまいました。(それとも挨拶だったのかな?)

場所は『滑津川』と『志賀川』の合流する少し下流。河岸段丘の上に在ります。

地図で見れば簡単なのですが何故か一の鳥居の在る場所は産廃業者の敷地内。

以前この場所には『漬物業者』の工場が在ったと思ったんですけど………

参道の石段を登り拝殿にて参拝。

でも『菊の御紋』がある訳で無く、建物も新し目です。

相生の松

国道141号バイパスの『浅間病院西』交差点から『佐久市立浅間病院』方向へ曲がると(角にラーメン屋の在る所) 道は大きく畝ります。

病院を建てる為に道が迂回しているのかと思っていましたけど、実は『中仙道』が先。

そして中仙道の名残がこの曲がり角に在ります。

『二本の松=相生』が生えている廻りに幾つもの石碑が在るのですが、由来の在りそうな石は苔むしていて文字が読めません。

御影石にかろうじて『旧中仙道・相生の松』が読めます。

街道は『浅間病院』の北側を通り『御岳神社』脇から『岩村田宿』へと向かいます。

只、それだと『若宮神社』が外れてしまう………

今は住宅地の中に在る『若宮神社』ですが、参道入り口が在るのは街道沿いの筈です。

そうすると浅間病院の北を通るのではなく、南側をクネクネ行くのが旧中仙道では?

なんて事考えながら地図を見るのがすきなんですね。

荘山稲荷神社

『中部横断道』を『佐久・IC』から『佐久南・IC』方面に南下すると、『新幹線』のガード下を潜るUP・DOWNを過ぎた辺り、左手に朱塗りの建物が見えて来ます。

鳥居が在るので『神社』と解りますが、わざわざ訪ねた事は在りませんでした。

『佐久市・塚原』の『荘山』に建っていますから『荘山稲荷神社』(まんまじゃん)

駐車場とか在る訳じゃ在りませんので近くの道路拡幅部に路駐になります。

旧中仙道沿いに石造りの鳥居が建っています。

ふと鳥居の脇を見ると

個人作ったであろう『パウチ』された説明書きが立っていました。

『稲荷神社』は普通『稲荷神=(穀物の神様・ウカノミタマノカミ)』をお祀りします。(食と書いてウケと読み『保食神=ウケモチノカミ』も同意だと思われます)

文面を読んでみますと創立は江戸時代中期の1714年。当時盛んだった『養蚕』と『五穀豊穣』を祈願する為、村の守り神として祀られたようです。(建立者不明)

『保食神』についての説明

『天照大御神』の命を受け、妹の『月夜見の命』に『葦原の中つ国に住む『保食神』を訪ねます。『保食神』は歓迎の為に口から様々なモノを出し『月夜見の命』に献上しようとしましたが、『口から吐きだしたものを食べさせようとはナント汚らわしい!』と逆上して『保食神』を殺してしまいます。此れが元で『天照大御神』と『月夜見の命』は仲が悪くなり昼夜を分かつ様になります。

その後『天照大御神』は『天上の熊人』を使いに出し、その後の『保食神』の様子を見に行かせます。『保食神』の亡骸からは『蚕』の他『五穀』『大豆』『小豆』などの『苗』が芽吹いたそうです。『天上の熊人』がこれらを持ち帰ると『天照大御神』はそれらを育てます。やがて種子が採れると「これらは人間が必要としたり食べる為の物となるでしょう」と言い、広く人間界に流布したとの事です。(一部拡大解釈在り)

『神道』の日本に『仏教』が伝来し『神仏習合』が広がると様々な弊害も起きる様になります。明治政府は『神仏分離令』を発し『神道』と『仏教』の切り離しを図ります。その結果『お寺の中に在った神社』を無理やり分離したり、『石像・石仏』の破壊行為などが平然とおこなわれました。今でも『寺院』と『神社』が隣接しているのはその名残です。

中仙道からあぜ道を北へ歩きましたが、石段を登った先の拝殿は西を向いています。

ブロック積の上に鎮座しているのは『高速道路工事』の影響でしょうか。

真新しい朱塗りの『鳥居』や『拝殿』、『ブロック壁』のお陰で、一見チープな感じがしますけど実は中々奥深いんです。

参拝してから中を覗いますと

塚原・諏訪神社

流石、本家本元の『諏訪大社』お膝元の長野県下では、至る所で『諏訪神社』を見掛けます。

今回は『旧中仙道・塚原』に在る『諏訪神社』です。

江戸時代に整備された『中仙道』の脇に在り、神社前の広場には現在『消防用倉庫』が置かれています。境内には『火の見櫓』も見えます。

小さいながら別棟に『社務所』も備えています。

先ずは拝殿にて参拝。その後中を覗いますと

囲われた中に『本殿』も見えます。

本殿脇にもう一つ鳥居がみえます。

『御嶽信仰』のようで沢山の石碑も立っています。

昔は霊峰『御嶽山』に登る『御嶽講』が盛んだったようで、登った人たちが立てたのでしょうか。

毎月少額づつ積み立て、ある程度まとまったら『霊峰』に参拝する『講』が各地に在った様ですが、佐久の地に多く見られるのが『御嶽講』です。

『伊勢講』や『冨士講』『大山講』など日本各地に『講』が存在し、数名が代表して参拝してくるシステムです。

お金を出し合って代表者が参拝し、留守番の人達にお土産を買ってくる風習が今でも続いています。

『御札』だったり、その地域の特産品だったり。

『ぴんころ地蔵』参拝の際にもお土産を是非。

落合・諏訪神社

佐久市の『塚原』を中心とした広大な面積の田圃は南側の『湯川』まで続いています。

『湯川』や『千曲川』の造り出した河岸段丘は天然の防御壁を成し、幾つかの『城跡』が見られます。

『時宗寺』に隣接して鳥居が見えます。

竹藪の中の石段を登って行くと

開けた場所に見えて来た拝殿。この『社紋』は何だろう?

『梶の葉紋』かな。『諏訪梶の葉紋』は分岐した根っこが描かれていますけど、この紋は立ち木を表しているみたい。因みに『諏訪大社』の『上社』と『下社』では根っこの数が違います。興味ある方調べてね。

参拝しまして拝殿を覗いますと。

かなり古いであろう写真が掲げられていますが、イマイチ小さくて確認出来ません。

太い梁などから推測するに、『落合城』の領主が建てた物でしょうか。

側面から本殿。装飾の少ないシンプルな造りです。

グーグルマップを頼りに『落合城』を探し回ったのですが、それらしい石碑とか発見できませんでした。

多分『農耕地開拓』で整理されちゃったのかな。

佛谷山・時宗寺

地籍は『佐久市・鳴瀬』 『湯川』が『千曲川』に合流する『落合』ですが、千曲川の浸食スピードの方が速かった為、流れ込む湯川の傾斜が急になり、水が音を立てて流れたであろう事が推察されます。(段差ができると滝)

正式名称『曹洞宗 佛谷山 時宗寺』 曹洞宗ですので『禅寺』です。

県道103号線は『旧中仙道・塩名田宿』と『鳴瀬』~『岸野』を結ぶ主要幹線道路だった筈ですが、何故か此の『時宗寺』さんの山門下で直角に曲がっています。

用水が流れている為拡幅が難しいのか、車両のすれ違いも難しい位狭い交差点になっています。

『湯川』の造り出した『河岸段丘』はかなりの高低差を持ち、これを鉄壁の防御壁とした『落合城』も近くに或る位の場所です。

山門前には『水子不動尊』が祀られています。

六地蔵を過ぎると駐車場。参道は手前を曲がりまして

広場の一角に『滑り台』などが置かれています。真っ平らな広場はゲートボール場かな。

でもう一度まがると本堂が見えて来ます。

本願橋

有名な橋じゃ無いんですけど、「湯川』が『千曲川』へと合流する『鳴瀬地区』に掛かる橋です。

2019年の台風により湯川上流が氾濫、流れ出た流木などにより橋が決壊してしまいました。

しかし近くに『高瀬橋』が在り、早急な修復工事が必要な訳で無く、『市道』修復工事の中でも後回しにされていた橋です。

それが2024/3に無事に工事が終了しました。

大きな橋の開通式などでは、一番乗りを競って徹夜で並ぶ人とかいますけど、私ゃ全然興味在りません。でもこの橋が開通した事を新聞で知り、ノコノコ出かけてきました。

橋が修復された事によりどれだけ生活が便利になったか………?

私にゃ良く解りませんが、税金の使い方として間違っちゃいない筈。

佐久市の東部に大被害を出した2019年の台風19号。

今だに山間部林道などでは通行止めが見られます。まぁどれだけ必要性の在る道路か解らない位、交通量も少なかったんでしょうけど………(私ゃオフロードバイクで走りたいだけです)

昔の吊り橋、好きだったなぁ。

沓掛温泉

『沓掛』とは、以前『中仙道・沓掛(現軽井沢)』を調べた時、『旅人が峠越えの安全などを祈願し、履いてきた『草鞋』や『馬の沓』を神社仏閣に奉納する事。』と在りました。(体の良いゴミ捨て何て考えていませんです。ハイ。)

江戸時代、『松本』と『上田』を結ぶ『東山道・保福寺峠』を行き交う人は、長く厳しい峠越えの前に足元を整え、古くなった草鞋を奉納して、安全祈願したのでしょう。

温泉宿の裏手には『薬師堂』が建っています。(今回バッテリー切れで写真無しです)

でも『草鞋』なんぞは無かったなぁ。(在れば不法投棄か?)

果たして『沓掛温泉・小倉の湯』は、建物こそ新しくなりましたが、以前(30年振り?)と変わらない萎びた雰囲気で佇んでいました。

料金、今どき大人¥200(2024/4/1~¥300)なんて滅多にないです。(但し石鹸・シャンプー等持参)

源泉は2種類。低温(=40度)と高温(=45度)が在り、浴槽に温泉を足して温度調整する仕組みです。でもやっぱりチョットぬるめ。

建物内は流石に撮影出来ませ。

隣に温泉を利用した『洗い場』が建っていますが有料施設。

利用料金が 『洗濯=¥50。穂籾浸湯=1個¥100。漬菜洗い=¥400。洗車!=¥200』と案内が出ています。

道路が凍結するので冬場は利用できません。

あららバッテリー切れで写真がおかしくなってきた。

それとも此処に来る前に寄った『仁古田・地下飛行機製造工場』の影響?

仁古田飛行機製造地下工場跡

仁古田交差点にポツンと立っている案内を見つけ、山の方へと向かいます。

案内に従い細い山道に乗り入れ、拡幅部に車を停めて歩く事数分で

『仁古田飛行機製造地下工場跡』の洞窟入口に辿り着きます。

雪の残ったぬかるんだ泥道を数分進むと

山の中腹に突如頑丈な鉄格子が。

洞窟の入り口は閉鎖されていました。

二十数本の坑道が50~100m掘られていたとデータが残されていますから、入って調べたのでしょう。

現在入り口からほんの数メートル進んだ場所で崩落が起きており、奥を確認する事は出来ません。

上田飛行場跡

千曲川の氾濫は江戸時代の『戌の満水』が知られていますが、それ以外にも幾度となく氾濫しその都度復旧してきました。

堤防の護岸工事が完成する以前の昭和初期に千曲川の水が増水し、上田市の千曲川西岸地区を襲いました。これにより広大な面積の田畑住居を損失してしまいます。

当初行政は農耕地の復興を目指しますが、余りに広範囲に広がる流失面積と用水の確保の難しさから農耕地の再興を断念。田畑を失った人への救済措置として土木作業員雇用という形をとり生活の安定を図ります。しかし当時の人口数からしても『住宅地』や『工場誘致』の必要性は無く、只広大な真っ平な場所を造っただけでした。上田市はこれを『市営飛行場!』として整備を進めます。(日本に数ある飛行場でも『市営飛行場』は当時二か所しか無かったそうです) 世界情勢は次第に第二次大戦へと向かう中、『上田市営飛行場』も『軍用飛行場』に接収されます。

1941年『陸軍上田飛行場』として発足、多くの訓令生が此の地で練習を重ね上田市上空を飛んでいたそうです。

現在『上田市千曲高校』のテニスグランド脇にポツンと石碑が残っているだけです。

写真を撮ろうとカメラを向けた先、スカート姿の高校生が大勢いたので大慌てで一枚だけ撮影して即移動です。(通報なんかされた日にゃ、どえらい目に遭いそう)

当時の安全基準からしても、命を落とした人がいたのでしょう。『南無観世音菩薩』と彫られた碑が痛々しいです。そんなこんなで碑文もろくに読む事が出来ませんでしたが次に向かった先は

迷いながら辿り着いた場所。『上田飛行場半地下工場建設跡』

案内看板は建っているのですが………何処?

此の『割れたコンクリート』がその施設の一部だそうです。

と言われてもねぇ。周囲には普通の振興住宅地と化してるし。

看板の横も駐車場だし。

戦争遺構がこの場所に在ったとはにわかに信じられませんでした。

で次も戦争遺構。『仁古田』へ移動です。(続く)

依田神社

『丸子』の依田川西岸には『御嶽堂』とか『富士山』といった中々にして素敵な地名が存在します。

実は此の辺り、『源義仲』が兵を集め、天皇へ直訴の為に京都へ登ろうとした出発点です。

後の『旭将軍木曽義仲』こと『源義仲』は、『征夷大将軍・源頼朝』に反旗を翻し天皇家を味方にするべく上京します。『源義仲』の父は家督相続の争いに巻き込まれ『源義平』に殺されてしまいますが当時二歳の『義仲』は『木曽・中原兼遠』の元で蟄居させられます。(この時幼馴染で共に育ったのが『巴御前』とされています)

元服し、『源義仲』を討伐すべく『上田市・丸子』の地に於いて『挙兵』、『反幕府』の応援を得て一大勢力となり『木曽谷』を本拠地として『木曽義仲』を名乗ります。

『木曽谷』は、その豊富な『森林財産』と従順な『木曽馬』(小型で力が強い)の産出地で在った為に、強靭な『騎馬軍』を形成。『旭将軍義仲』と呼ばれる様になります。

『日本三大美人・小野小町・巴御前・静御前』の三人に数えられる『巴御前』と結婚。

共に戦場にて戦ったとされています。(其の時の有名な言葉が「男に生まれ共に戦いとうございました」です)

『御嶽神社』の鳥居の奥、山の上に『木曽義仲館跡』が在るのですが、(看板には400mと書かれてはいますが………)結構急峻な上り坂を行く事に成りそう。

周囲を見渡しても『幟立てのポール』の先、神社らしき建物は見えません。

てことは山頂まで登るのか。で日暮れ迄に行きたい処があるから今回パス。

次に向かったのは『依田神社』

歴史的には『鎌倉幕府』始めの頃ですから、今から830年前この辺りに武装兵士がウロウロしていた事に成ります。

参道には枯れ枝などが散乱していて、余り人が訪れていない?

姥石

国道254号線沿いの『佐久総合運動公園』入り口を少し東側に大きな岩が置かれています。

よくよく見ると『祠』が祀られ『石標』も立っています。

此の辺り、バイパス開通の為に山を切り開いた場所。この岩も移動されたのかもしれません。

国道254号線を利用する場合、家からは旧道を通る方が都合がよく、滅多にこの前を通りません。尚且つ『切通し』の陰になって気が付かない人も多いかも。

『祠』の側面には「国道工事の為に此の場所に移転」と彫られています。

その左右に『お地蔵様』と『阿弥陀如来様?』 台座は新し目ですが『座像』はかなり年季が入っていそうです。

『祠』の屋根部分も大夫風化しているのか、柔らかい『佐久石』で造ったのか、良い塩梅に寂れています。

近づいてみたのですが特に説明も手掛かりも無し。

何故『姥石』なのかも書かれていません。佐久教育委員会さん出番ですよ。

地獄に行く途中、来ている服を剥ぎ取り、重さを測る『剥ぎ取り姥』がいるそうです。

服の重さでは無く『罪の重さ』を測るらしいのですが………。

私ゃ地獄にゃ行かんもんね。(と思いたい)

平賀神社 part2

日影に残った雪の上に幾つもの足跡が在りました。

地域の人に大事にされている証拠ですね。

急な石段を登り(ホント手摺が有り難い)中段に在る『社務所』へ。

何やら神棚も在るんですけど、祀られている御札までは読み取れません。

初詣や秋祭りなんかの時はさぞや賑わうんでしょうね。

時計の時刻もピッタリ合っています。多分最近人が入っていますね。

『本殿』の石垣をよく見て驚いた。

『切剝ぎ積』の石垣ですが、大分凸凹しています。

石垣の後ろの土が崩れた? 此のままで大丈夫なんでしょうか。

膨らんでいるのが伝わるかな。

本殿を風雨から護る為の『トタン囲い&ガラス張り』

貴重な建築物を保存する為ですので仕方ないですけど………カメラ泣かせです。

神様にレンズを向けてはいけないという人がいますけど、撮影禁止以外ならきちんと参拝した後に私は撮影します。(ルールが在れば従います)

平賀神社

広い佐久平の周囲を取り囲む山々には、其々に敵の進入を見張る為の『砦=山城』が存在していました。

そして『城』が在ればその領地には、信仰する『神社』が建てられるのが常です。

『平賀神社』も『平賀城』の建つ山裾に在ります。

戦国武将が領土拡大を求めて敵地に攻め込む時、いかに早くその動向を察知し迎え討つかが重要な防衛策でしたが、甲斐の国の強靭な『武田軍』には到底かないませんでした。

『城』は破壊されてしまいますが『神社』は残されました。

同じく『寺院』も残されますが庇護を受ける為『武田菱』を掲げるようになります。

『平賀神社』の一の鳥居は表通りに在りませんので気が付かない人も多いのでは?

近くに『平賀小学校』が在り、道が狭くなったり、カーブ付近の横断歩道が在ったりで『わき見運転厳禁ゾーン』ですので周囲を見る事が出来ないのかも知れません。

中込駅

昭和の末頃まで、『中込駅』は高校生の通学利用者数の多い駅で、駅前には『中央名店』や『プラザ』のショッピングセンタービルの他にも『ショッピングモール』などが在り、千曲川に近いエリアでは『飲食店街』が軒を連ね大変賑やかな場所でした。

『新幹線駅』が出来てから、佐久の中心地は『佐久平駅周辺』に移行。尚且つ『飲酒運転撲滅』により『飲み屋街』も大夫寂れてしまいました。

今でも『駅前旅館』の残る風情ある『中込駅』、待合室も大夫変わりました。(何度もブログに書いていますので今回割愛です)

駅の東側には車両保管庫が並び、幾本ものレールで結ばれています。

昔、SL車両基地の在った頃は、此の場所に『機関車転車台』が在り、放射状に『車両保管庫』が並んでいましたが、今では『第一建設工業』や宅地に転用され、その規模も随分と縮小されています。

訪れた時、丁度連結作業をしていて、ゆっくりと機関車が動いていました。

残念ながらこの先は例の『関係者以外立ち入り禁止』の看板が出ています。

事務所に立ち寄って許可を受ければいいのでしょうけど、個人相手では許可も下りないでしょうし。

現在の機関車編成のほとんどが、先頭=『運転席&機関車』。続いて『客車』の牽引スタイルです。

電気式機関(モーター)車の場合、先頭=『運転席&駆動モーター』、続いて『客車(&駆動モーター)』、最後尾に『運転席&車掌室』となっており、終点で機関車を入れ替える事無く戻ってくることが出来ます。

SLの時代では常に『先頭=蒸気機関』で在る為、一度切り離して機関車の向きを変えなければなりません。

『中込駅』に転車台が在った理由は、『JR小海線』の前身『佐久鉄道(小諸駅=中込駅)』の終着駅だったからで、次いで『小海駅』迄延伸。更に『中央線小淵沢』延伸し、現在の『JR小海線』が全線開通しました。

余談ですが『中込駅』の北隣の『滑津(なめず)駅』を起点に『小諸駅』~『篠ノ井駅』~『松本駅』~『小淵沢駅』~『中込駅』迄を『遠回り』で廻る事が出来たそうです。(遠回りについてはググってね)

現在は『私鉄』が関与するので出来ません。

「昔は良かった」は年寄りの言葉と思っていましたが、「ホントに昔はよかったなぁ」

って俺は年寄か………。

下越・諏訪神社

日本における『神社』はおよそ『88000社』在ると云われています(神社庁発表)。

その中でで一番多いのが『八幡神社』(八幡宮) その数『4800社』と云われています。

次いで『伊勢神社』(神明社・神明宮・皇大神社等含む)、『天神様』(天満宮・北野神社等含む)、『稲荷神』(宇賀神社等含む)、『熊野神社』(王子神社・十二社等含む)そして『諏訪神社』となります。

長野県は『諏訪様』発祥の地ですので各地・各集落で見かけます。

更に『薙鎌』を御神体としてお供えする場合が多く、林業や野良仕事で山に入る人から絶大な信仰を集めています。

でも此れはあくまで『神社』として登録されている数。実際には『小さな祠』等に祀られた物まで数えると全国に10000社を超えるとか。(尤も『八幡様』は40000社以上?)

『諏訪様』は夫婦の神様ですので『縁結び』にご利益在るそうです。(上社・下社で別居中ですけど)

『八幡様』の『戦勝祈願』のご利益(清和源氏の崇拝により全国に広がった)よりずっと平和的ですよね。

『長慶寺』さんの隣に鳥居が見えました。

脇柱付きの立派な鳥居ですが色褪せてるのが歴史を感じさせます。

雪の上に足跡は無く、取り敢えず参拝。

『社』を護る為に建物で覆われていますが、ガラスが汚れていて中が伺えません。

正月に注連縄を替えていますので、窓ふきもお願いしたいな。

長野県における『諏訪様』は、四方の『御柱』が七年に一度立て替えられます。

この神社には『御柱』が見当たりませんでしたが、昨今は『氏子』の人手不足につき、簡略なのかも知れません。

『祭』の際に建てる『幟立て』も以前は大人数で『太い木の柱』を立ち上げましたが、便利な『金属ポール』が常設されるようになり、滑車で引っ張り上げるだけ。ずいぶん楽になりました。

この『金属ポール』が目印になって、そこに『神社』が在ると解って便利なんです。

只、落雷の危険も在るそうですが。

長慶寺

臼田駅に程近く。でも行った事無かったです。

駅より東寄りに『農道・川上佐久線』が開通したのが原付免許を取った頃。それ以降『臼田駅周辺』は通った事無かったです。

駅前で見た案内図を頼りに進んで行くと『高札所」が在りました。

尤も明治時代にはすでに用済みの代物で、多分これも掲示板等に利用されて今に至るのではないでしょうか。

『高札所」が在ったとすれば主要幹線道路だった筈です。他に何かないかと周囲を見渡しても他に名残は在りませんでした。

『高札所』から進んで行くと『長慶寺・石門』が在りました。

『山寺』であろうとも『石門』は幹線道路に設けられる事が多いですので、やはりこの道は当時から重要な意味が在ったのでしょう。

『正式名称 天台宗・越田山・長慶寺』 (山号は此れで良いのかな)

フムフム 『天台宗信越教区実務寺務寺』 ですと。

数日前に降り積もった雪が解け始め、『鎖樋』を流れ伝わって落ちてきます。

その音の涼やかな事。

臼

臼田駅前交差点の脇に

『石臼』が置かれています。

てっきり只の『石』だと思っていたのですが、改めて見てみると。

新しい『臼田橋』完成の折に、橋の上でセレモニーとして綱引きが行われました。

その時真ん中に置かれた『石臼』に綱を結び付け、橋の両側から引っ張り合ったそうです。其の時の『石臼』との事です。

江戸時代の『戌の満水』と呼ばれる水難災害があり多くの犠牲者が出ました。

毎年8月1日、会社関連は『墓参り』の為休業日として犠牲者の冥福を祈ると共に、地域によっては餅を搗いて振舞い安全を祈願したそうです。

ちょっと洒落た地域案内も立っています。

知らない駅で降りたりする時、さて何が在るのかな?と頼りにするアレ。

写真付きだと大変ありがたい。

日本一の『パラボラアンテナ』や『日本一海岸線から遠い地点』や『五稜郭』、『国重要文化財』や『県重要文化財』これ等は全部廻っているから今回はいいや。

反対側は地域案内図です。デフォルメされていますのでイマイチ距離感が掴めませんけど。

で見つけたまだ行った事のない『お寺』 次回です。

臼田駅

『JR小海線・臼田駅』以前は臼田に或る高校の通学駅として賑わっていましたが、高校の統廃合に伴い学校規模が縮小、利用者数も激減してしまいました。

しかも『臼田駅』から『高校』迄の間にコンビニが無く、隣の『龍岡城駅』で下車する者が多くなりました。

『臼田町』には『佐久総合病院』も在りました。

正式には『JA厚生連佐久総合病院』 病床数700を誇り、一日の通院数でも地域一の基幹病院ででした。(後に『小海医療センター』『佐久医療センター』が分院)

『佐久市』には他にも、佐久病院から独立した『佐久医療センター』と市営の『佐久浅間病院』の合計三つの『総合病院』の他、『黒澤病院』『金澤病院』などの入院施設の整った個人病院も多数あります。

佐久市に移住者が多いのは、新幹線による『関東通勤圏』に加え、医療体制の充実が在るみたいです。(更に云うなら幼稚園・保育園の待機児童無し)

只、現在は『病院の分院』に加え『高校の規模縮小』になどが在り、必然駅利用者も減少、商店街にはかつての賑わいが見られません。

通学時間帯でも一時間に二本しか停まりませんが(尤も社会人は車通勤がほとんどです)、交通弱者の為にも絶対残しておかなければ………

因みに駅員さんの常駐駅です。駅前の電話ボックスといい、映画ロケに如何ですか?

臼田橋

『臼田橋』の西詰めはなかなか面白い処です。(と思うのは私だけ?)

『稲荷山』へと続く『鳥居』と石段が綺麗なのは勿論、『祇園神社』や『片貝用水頭首工』、駐車場には『車椅子対応トイレ』も在ります。

道路の脇は一寸した公園になっていて、夏、滝から水が流れる水場やベンチが置かれています。何より此処から観る『浅間山』が素敵。

朱塗りの鳥居が稲荷神社へと続いています。

この左の石から水が流れているんですけど、今は冬だからかな。

此処から観る浅間山は電線が無く好きなアングルです。

何やらの歌碑が在るんですけど………

此処が昨今注目を浴び出したのは『北斗の拳・マンホール』が設置されてから。

『佐久市下水道局』が、佐久平駅周辺のマンホールに『北斗七星』型に『北斗の拳キャラクターデザイン』のマンホールを設置して反響を博し、第二弾として佐久市内中に『アニメシーン』のマンホールを配しました。

臼田橋西詰のマンホールは『トキ』

何でも『下水道局』が設置する為には『おすい=汚水』か『うすい=雨水』のマンホールにしか設置できなくて、『北斗七星=柄杓型』に配置を選定するのに苦労したとか。(マンホールには『上水道』や『地下埋設電気配線用』なども在ります)

『マンホールカード』を配布した処、『〇ルカリ』などのネット販売では高値で転売した輩が続出。お陰で七枚計画の配布は中止になってしまいました。

安く仕入れて高く売る事は商社を始め、認められてはいる商売ですが、転売目的で入手するってのはどうなんだろ。

不当利益を得ている輩。勿論確定申告してますよね?

下の宮公園

『佐久警察・南佐久庁舎(旧臼田町警察署)』付近には『建設事務所』や『森林組合』が軒を連ねていて、まるで官庁街の趣き(規模は小っちゃいですけど)です。

平野部なのに細い道が曲がりくねっていたりして、古くからの街並みを感じます。

『下の宮公園』はそんな一角に在ります。

『諏訪神社の境内』を児童公園としたのでしょう。

駐車場は在りませんので拡幅部に路駐して。

先ずは『諏訪様』に参拝してから。参道脇には夫婦道祖神などが並んでいます。

『郷蔵』が在りました。『郷蔵』とは江戸時代に発達したシステムで、『飢饉や天災』に備えて食料を備蓄したり、公共財産などを保管していました。

いわゆる『防災倉庫』の役割を担っていたのですが、昨今では安全管理された『防災倉庫』が供えられている為、地区の備品管理倉庫として利用される場合が多いみたいです。

壁に『車輪』が掛けられている処を見ると、『祭り屋台』か『山車』が保管されているのでしょう。

『諏訪様』に参拝しまして。地方にしてはスタンダードな『拝殿』と瑞垣に囲まれた『本殿』が分かれた造りです。

私が来る以前に、雪の上に参拝者の足跡が在ります。

本新町

『諏訪神社』の幟立ての近くに何かないかとウロウロ。

本新町公会場の片隅に石像や石仏が置かれています。

昔、『本新町』は『取出・百番観音』から『大沢』へと続く幹線道路に在り、狭い道路をバスが走っていました。その後の道路拡幅などで移転せざるを得なくなった『石像』や『石仏』やを一ヶ所にまとめたのでしょう。

『〇経供養塔』や『六地蔵幢』『如来像』『〇秀〇塚』(明るいに下心の漢字が?)更には『お地蔵様』や『座像』が数体。ほぼ仏教関係の石像です。

フェンスで囲われているので詳しくは解りませんが。

更にうろついていると公園を発見。

残る雪に足跡は無く、誰も利用していない感じです。

トイレを借りようと思ったら『冬季閉鎖』ですと。

あら?なんか音がする。誰か居るのかなと遊具に近づくと

本新町・諏訪神社

佐久市・野沢地区の田んぼが『農業改革・区画整理』により『三反=さんたん』≒900坪の長方形に整理されました。

毎日『大型ブルドーザー』や『パワーショベル』が地面を掘り返し、用水は『U字溝』になり、広大な農地を縦横に水が流れる様に構築しました。

公平を期すため、割り振りは『くじ引き』で決めたそうです。

現在南北に走る『国道141号線バイパス』の計画は当初から在った様で、モノの見事に田圃の区画に沿っています。

『地籍・本新町』の田んぼ中にポツンと『諏訪神社』が建っています。

しかも参道が在ったであろう場所は、区画整理された田圃中。農道もこの部分だけ無理やり曲げられています。

鳥居から参拝しようとすると拝殿を裏の方から廻り込んで雪の中を歩かなければなりません。

では鳥居前で一礼しまして。扁額に文字は無し。スマホの位置情報から『諏訪神社』で在る事を確認しました。

至ってシンプルな拝殿ですが、『瑞垣』を塩萎えた『本殿』が見えます。

杮葺きの屋根は銅板で覆われています。

先日のニュースでは、どこかの神社の屋根の銅板が剥がされたと報道されていました。盗んだ銅を売るのが目的でしょうけど何て罰当たりな輩がいる事か。

皎月原

『皎月原・こうげつはら』は地名です。

初めて『皎』の文字を見たのは、『佐久市・横根』に疎開していた『佐藤春夫』さんの小説です。私小説の中に「訪ねてきた友人を皎月原の停留所まで送って行った」(うろ覚え)の一文を見つけ、『停車場』=『駅』と勘違いして、時刻表の鉄道路線図を一生懸命探した覚えがあります。『バス停』だと気付き色々調べて(当時は辞書の頁をめくるしか無かった)みると。

『皎』とは 月が白く光り輝く様。穢れの無い色。 部首は『白』 白が交わる?

『皎月』とは 月が白く光り輝く様。となりりますね。

素敵な名前だと思いバイクで出かけてみましたが、『岩村田』から国道18号線経由『軽井沢』方面への主要幹線道路であり、当時からそこそこ開発されていて、『月』が殊更に綺麗だとは思えなかった気がします。

きっと『中仙道の時代』~『戦時中』に掛けては『街灯』なども無く、月明かりが綺麗だったんでしょうね。

山で観る『月』も周囲に生活光が無いと綺麗ですもんね。

フムフム………(この手の説明読むの好きなんです)

『用明天皇』ですと! 前記の『鵲稲荷神社』を調べていた時、『大阪・森ノ宮』に両親を奉る為の神社を建てたのが『聖徳太子』であり、岩村田城に勧進した時、境内に在った『稲荷神社』も一緒に勧進し『鵲稲荷神社』となったと辿り着きました。

佐久地方は意外と『皇族』と関係あったりして。

3日ほど前に降った雪がまだ残ってる。しかも足跡が何処にも無い………人気無いのかな。

周囲は幹線道路や住宅地、工場や中古車販売店に囲まれた一角。

通りからだと中古車販売店が目立ち過ぎて、入り口を気づかず通り過ぎちゃうかも知れません。

注連縄の捲かれた『玉石』や『石碑』が在るんですけど自我読めない………

何の碑? 昔の人は読めたのだろうか?

藤ヶ城・招魂社

『岩村田城』は『藤ヶ城』とも呼ばれていました。

現在の『岩村田小学校』の在る辺り。湯川河岸段丘の上に在るので『上ノ城』とも呼ばれ、現在の地名に残されています。

城の痕跡はわずかに土塁が残っているのみ。お堀も石垣も見られません。

城跡は『小学校』の他にも公園として遺されており、石碑や『鵲稲荷神社』そして『招魂社』が奉られています。

鳥居を潜って………

ありゃりゃ 屋根がヤバイ。

規制線らしくロープが張られているし。

隣の『鵲稲荷神社』は手入れされているのに、この荒れ様はチョッと頂けないな。

『招魂社』とは、『明治維新』に関して殉職した人の御霊を慰霊する為の神社です。

つまり『坂本龍馬』なんぞも居れば、巻き込まれて亡くなった農民なども『招魂社』に祀られています。

広場の方に行ってみると『慰霊碑』やら『忠魂碑』も建っています。

『忠魂碑』とは『日清・日露戦争』で戦死した方を慰霊する為の碑。

『慰霊碑』とは戦争以外の『災害』などで亡くなった方を慰霊する為の碑。

何にせよ沢山の方々を慰霊する為の場所の様です。

余り物見遊山気分で訪れて良い場所では無いようです。

『神』になられた方に一礼して後にします。

岩村田公園

『岩村田城』の跡地に移築される前は、『岩村田小学校』は『天神堂』に建っていました。手狭になり移築場所を検討した結果、当時畑の広がっていた現在の場所に『昭和47年』新築の校舎が完成しました。(詳しくは岩村田小学校のホームページをどうぞ)

岩村田小学校の北側に鳥居が建っています。

鳥居を潜ると小さな祠が建って居り、その横に『岩村田城址』の石碑が立っています。

湯川河岸段丘の上に在り、遠く浅間の眺望も素晴らしい場所です。

通常『城』は展望の利く場所に建てられる事が多く(と云う事は広い範囲の人から見上げられる位置)、権力と財力を見せつける為にも豪華に造られました。城の周囲には『武家屋敷』で取り囲み、更に周囲に町民を住まわせる事で(城下町)、敵の侵略に対抗しうる備えとしました。(唯一『街並み』より低い位置に城を造ったのが『小諸城』です。その為街並みは『城上町』と呼ばれます)

『岩村田小学校』へのアプローチは狭い道しか無かった為、『城の土塁』に『切通し』を造り、『スクールバス』も通れるようにしました。

『鵲(カササギ)稲荷神社』

由来を読んでみますと………『初代岩村田藩主・内藤家』は元々『大阪城』の警護職や『伏見奉行』の要職を任せられていました。『岩村田藩主』に赴いた際にも縁の在った『大阪城』と縁の在る『玉造神社』と『鵲森神社』を勧進し、『鵲稲荷神社』として『岩村田城』の鎮守として祀りました。

『大阪城』も築城当時は、南側以外は海・川に面した段丘上の要塞で、町人を住まわせる為に『河川整備』や『埋め立て』を繰り返した後完成しますが、『家康』の難癖により『大阪冬の陣』そして『大坂夏の陣』により落城。完膚なきまでに叩き壊されます。その後跡地に現在の様な『大阪城』を築城したのは『徳川家康』です。しかし時は流れ『明治』になると『廃藩置県』や『廃城令』が発令されます。更には第二次大戦の空襲によりかなり破壊されてしまいました。戦後修復工事が行われましたが『コンクリート』などを使用した為、『国宝指定』を除外されてしまいます。(以上『ブラ〇モリ』参照)

魔除けの『朱色』鮮やかな『鵲稲荷神社』

岩村田城

『佐久市・岩村田地区』には、『大井城跡』と『岩村田城跡』が近接して見られます。

この二つは築城された時代が異なり、『大井城』は鎌倉時代(西暦1220年頃)清和源氏の流れを汲む『大井一族』が領地に建てた城で『王城』とも呼ばれます。『岩村田城』が築城されたのは江戸時代末期、260年間続いた平穏な時代に外国勢力が忍び寄り、又『藩体制』に反感を持つ者達が立ち上がり、『民主』の名の各地で武力衝突が拡大されつつ在った頃、岩村田藩主『内藤一族』により築城された城です。しかし完成前に時代は明治となり『廃城令』が発令された為未完成のまま取り壊されました。同時期に『佐久市・龍岡藩』では『西洋式城建築』の『五稜郭』の築城計画が在りましたが、やはり未完成に終わっています。別名を『藤城』とも『上ノ城・うえのじょう』とも呼ばれ、『上ノ城』は現在でも地名に残されています。

もし『明治維新』『藩籍奉還』が無ければ各地に沢山の『城』が残されたのかも知れませんが、日本の近代化も立ち遅れた事でしょう。

現在『岩村田小学校』として跡地が利用されています。

プール横の駐車場に『井戸』の痕跡が見られます。

来校者用駐車場で、車が停まっていましたので苦しいカメラアングルになりますが。

湯川の『河岸段丘』の上に広がる平らな土地には、現在新興住宅地が広がっています。

その『湯川』の一角には『牧野富太郎氏』で有名になった『光苔・ヒカリゴケ』の見られる洞窟も在るのですが………この頃余り光らなくなってるみたい。

こーちゃん。店休日が平日の為、訪れたこの日も普通に小学校は授業日です。

カメラを向けていて変質者扱いされても大変ですので(世知辛い世の中)早々に移動します。

佐久市の防犯情報を聞いている(スマホで見てみる)と、『小学生に声掛け事件発生』とか『女子生徒を無断撮影』などの案件が報告される世の中です。

だって『神社仏閣』を参拝していても『カメラ』が『賽銭箱』をがを監視している時代。『瓜田に履を納ず 李下に冠を正さず』です。

早太郎温泉

某アニメ『〇るキャン△』で、バイクに乗る女の子がキャンプをした場所に設定された『早太郎温泉郷』

『木曽駒ケ岳・千畳敷カールロープウエイ』へのアプローチとしても人気の場所です。

訪れた日は、生憎と天候は下り坂。麓から『中央アルプス』を眺めても雲の中。

こりゃ『ロープウエイ』で山頂駅まで登っても何も見えん。

急遽予定を変更し早めの温泉巡りとしました。

『駒ヶ根インター』から10分も走れば『早太郎温泉郷』です。

風光明媚な観光地ながらアプローチが良く、『菓子工場』や『ウイスキー工場』などの見学の他、冬は『スキー場』、夏は『キャンプ場』や『吊り橋』、温泉地には人気の温泉宿『二人静』なども在り『若いファミリー層』から『登山者』迄、老若男女を問わず楽しめる場所です。

『ロープウエイ』で『千畳敷カール』迄登った後、入浴しようと思っていた『こまくさの湯』です。

温泉内は撮影禁止の為、カメラは車に置いてきます。

露天風呂にゆっくり浸かりながら『山頂駅ホテル』の方をぼんやり眺めていると、時折雲の切れ間にそれらしき建物が見え隠れするのですが、高いお金を払って登って、何も見えなかったじゃつまらない。今回は諦めますか。

『早太郎温泉』の名前の由来になった『霊犬・早太郎』を奉る『光前寺』迄程近いのですが、ご飯も食べたし、お風呂も入っちゃった………。

『光前寺』は割と大きなお寺で、県下では『善光寺』に次ぐ大きさだとか。

ゆっくり参拝しても一時間以上は掛かりそうです。

再度『千畳敷カール』を目指した時のお楽しみに取って置きまして伊那谷を北上します。

例年長野県では『伊那谷』から春が北上します。

『天竜川』沿いの『梅』でも開き始めているんじゃないのだろうかと行ってみたんですけど、春まだ遠し。でした。

明治亭

中・高と柔道部に所属していた『こーちゃん』 遠征試合の帰りには皆で食事するのが常でした。

いわゆる町の食堂で、メニューも『ラーメン』『餃子』『カツ丼』『とんかつ定食』など定番がズラリと紙に書かれて壁に貼ってある様なお店です。

『カレー』や『とんかつ』はどちらかと云えば家庭で食べる事が多いので、大抵は『ラーメン』や『かつ丼』を注文する中、唯一レストランの息子が『ソースカツ丼』と注文しました。

『ソースカツ丼?』 正直、其の時まで『ソースカツ丼』が何たるや観た事も聞いた事も無かったです。

運ばれてきた『ソースカツ丼』に皆が注目の中、蓋を取ると卵でとじていない『トンカツ』に『ソース』が掛けてあるだけ。それが『どんぶりご飯』の上の『千切りキャベツ』に数枚乗っていました。なら普通の『トンカツ』でいいじゃん。とその時思って以来食べた事は無かったのですが………。

今回の『木曽ドライブ』は最終目的地『千畳敷カール』を目指していたのですが、雲行きが怪しくなり、ロープウエイの山頂駅は雲の中で見えません。って事は狩りに登っても何も観えない。何も見えない登山(ロープウエイで登るだけ)程つまらない者は在りませんので今回はパスして温泉でゆっくりしようかと『早太郎温泉』にやって来ました。

前もって調べて置いた特盛の店『ガロ』に向かうもお店の前は長蛇の列。

行列に並ぶのが苦手なので、道向かいの『明治亭・ソースカツ丼』の看板を見つけて急遽変更デス。

駐車場の片隅に『ソース勝丼水』が流れていました。試しに飲んでみると。

口当たり優しい普通の湧き水です。

日本各地に湧き出す『湧き水』はほとんどが『軟水』でそのまま飲んでおいしいです。

『お茶』や『コーヒー』文化が栄えた国は概して『硬水』である国が多く、不味い水を飲むために工夫されたのが『紅茶』や『コーヒー』です。

水道水をそのまま飲むのは『不味い&危険!』な為に、一度沸かすか『ミネラルウォーター』を飲むようになりました。折角沸かしたのだから『コーヒー』でも淹れるか。ってのが真相です。

都会は別として、日本の田舎のコンビニでも『ミネラルウォーター』が並んでいるのが不思議。(確かに東京辺りの食堂で『お冷』として出される只の『水道水』を美味しいとは思いませんけど) 需要が無ければ売る訳無い。(私ゃ買った事ないですけど)

そんな日本に『茶道』が広がったのは『千利休』の商才のお陰だとも云われています。貿易商としての才覚を持っていた『千利休』は『茶道』を流行らせる事により、莫大な利益を貯えますが、些細な事で『秀吉』より『切腹』を云いつけられてしまいます。してその財産は………?

田舎のコンビニに『ミネラルウォーター』が並んでいるのも誰か(商社)の差し金では?

注文したのは『ロースかつ丼¥1590』

『みそ汁』お替りできます。

蓋をお皿代わりに乗っかっている『かつ』を数枚移動しまして、『ソース』をドバドバの『和辛子』をたっぷりの。

ご飯に辿り着く前に暫くキャベツが続きます。此れにもダボダボソース。

でもホントはこーちゃん、『揚げ物』は『醤油派』なんです。

部活帰りに毎日食べてた『カップ麺』&『コロッケ』のドバドバソース掛けのせいでしょうか。

マルス・ウィスキー

県内には酒造メーカーが沢山在ります。

『日本酒』『ワイン』『ビール』の順に沢山の『醸造所』が県内に点在しますが『蒸溜所』も在るのをご存じですか?

『マルス・駒ケ岳蒸溜所』 上伊那郡宮田村に在り、『こまゆき道路』で『千畳敷ロープウエイ』や『早太郎温泉』を目指すと必ず目に留まります。

『本坊酒造』のウイスキー部門が造っているウイスキーの商品名が『マルスウイスキー』 県内の大手スーパーでも手に入りますが、願わくば割水前の『原酒』が手に入んないかなぁ。

以前、都内の某スナックに置いてあった『クイズ』に挑戦したら景品で貰ったのが『一升瓶サイズ』の『マルスウィスキー』でした。

『ボトルキープ』の形で預ける事が出来たのですが、通っても通っても減りゃしない。

結局『タダより高いものは無い』に行きつきましたデス。(それがお店の戦略か)

金の無い当時、キープ出来る酒は『〇ントリー・ホワイト』が常で、バイト代が入った時に見栄張って『角瓶』を売れたことが在る程度でした。

まだ『焼酎ブーム』になる以前、お店の電気看板には『オー〇ド』や『ロバート〇ラウン』『スーパー〇ッカ』の絵が描かれていましたけ。

私の名前の書かれた安い『ウイスキーボトル』は目につく棚に並ぶことは無く、どこかに仕舞って在ったのかな。

入り口に置かれた『ポットスチル』はよくよく見ると形が違いますが、内部にコイル状に『パイプ』が入っており、そのパイプに蒸気を通して『間接加熱』する仕組みです。

加熱され気化した『アルコール』は上部から『クーリングパイプ』に輩出され、『クーリングパイプ』の周りを水で冷やす事によって『凝結』 溜まった液体が『ウイスキーの元』です。此れを『オーク樽』に入れて最低3年貯蔵。『琥珀色』が着いた頃『水』を足してアルコール濃度を調整し瓶に詰めて出荷となります。

『ウイスキー原酒』は『水』を足す前のアルコール濃度60度前後の原液の事です。

『酒税法』が代わって『等級』から『アルコール濃度』に変わった事により入手困難(いや買えない?)になってしまいました。

工場見学を希望する方は此方で受付になります。

暖炉の中、赤々と燃える炎を見ながら軽食も出来るサロンを横目に『売店兼受付』で名前等を記入しまして。(売店に『原酒』は在りませんでした)

いよいよ『工場見学』です。

扉を開けた瞬間から漂うウイスキーの香り。お酒弱い人はそれだけで酔いそう。

それにしてもホントに塵一つ落ちてない。どころかガラスに手の跡すらついて無い程の掃除清掃の徹底ぶりです。

『仕込みタンク』もピッカピカ。

水で濡れてるとかも無いです。

産直市場・〇リーンファーム

伊那谷を南北に走る道路は幾つかありますが、一番西側を走る『伊那西部広域農道』は信号も少なく、コンビニや道の駅も点在しており大変走り易く好きな道です。

『伊那北インター』そば(出口直結じゃ無いのがミソ)~『飯田インター』迄を結ぶこの道を走っていると『小沢川』のヘアピンカーブ近くに或る『産直市場・〇リーンファーム』 開店前から駐車場は車で一杯です。

この店、最初は野菜の直売から始まったと思いましたが、何時しか雑貨販売から中古バイクなどの古物商まで何でも有りのお店です。

道を挟んで『小動物』(ウサギ・ヤギ・羊)などのふれあいコーナーも在り、休日などは子連れで賑わうようですが、実はヤギも羊も販売用です。

しかも以前は『子熊』も飼われていましたが,流石に現在は別の場所に隔離?されている模様です。

店舗の入り口付近には椅子・机・自転車・スキー・カヌー・冷蔵庫………などなど雑多な商品が所狭しと並んでいて、超格安商品も在れば、誰も買わない様なポン〇ツまで。

付いている値段も、何を根拠に?と思えるような価格で、値引きにも応じてくれそうです。

この『カナディアン・カヤック』が気になったので値段を見ると¥50000

『ヤフオク』などでも出品されていますが、船底の傷などを確認しないと………

従業員に声を掛けると、〇国人の方が対応してくれました。(ひょっとして出所のヤバイ物も在ったりして) 冷やかしている分には面白いんですけど。

店内の商品ラインナップを見ても、格安の食品やら、賞味期限切れ間近の物。農家さんから直接仕入れたであろう野菜やら果物、別棟では長靴から野菜の種、文房具やら兎に角『〇インズホーム』の個人商店版。(中古品も多いですけど)

『ホームセンター』好きなこーちゃん。ゆっくり見て廻ると一時間じゃ足りないし、ついつい買い込んじゃいそう。

オープン当初から在った『馬』が、今も当時の場所に置かれていました。

でも商品の奥に隠れてポツンと寂しそう。

結局は何やかんや衝動買いしちゃって、店と車を三往復もしちゃいました。

近くをお通りの際は是非どうぞ。

義仲館

長野県民なら誰でも知ってる『県歌・信濃の国』

その五番に歌われている『旭将軍・義仲』、『木曽義仲』として昨今の大河ドラマで人気ですが、旧姓が『源』だったって知っていました?

『源平藤橘』の『源』です。

詳しくはウイキペディア参照ですが、『倶利伽羅峠の闘い』で『平家』を破り、京都へ入ったのは良いのですが『源頼朝』を敵に回したが為に『源義経』らに討たれてしまう。

『木曽義仲=源義仲』の本当の敵は『源一族』でした。

産まれたのは『現在の埼玉県』ですが、お家騒動で親を殺され手しまいます。当時二歳だった為、木曽に幽閉されますが成人した後『上田市丸子』の地に於いて『平家打討』の為の挙兵を行います。

前回訪れた時は『コロナ過』の最中で閉館でした。

さて今回、『ラップ・夜明けの将軍』を耳にして行ってみたい感が膨れ上がり、日曜日を急遽店休日にしちゃいました。(そりゃ偶にはズル休みもしなきゃ)

駐車場に他に車は無し………(嫌な予感)まさか休館日?

紋を潜ると出迎えてくれる『木曽義仲と巴御前』

共に幼少期から此の地で育ち、成人して二人は結婚しますが共に戦場に赴きます。

有名な言葉が「男に生まれ共に戦いたかった」

入り口に灯りが付いているから開館しています。ホントにこんなに美人だった?

入館料(大人¥300)を支払い、入館証の代わりのシールを貰います。

この像の前に立つと自動で音声テープが流れ出します。

あれ?聞いた事ある声………某TV番組で『木村拓哉』さんとの掛け合いで「………あるよ!」が好評だった『田中要次』さんです。(そうか木曽出身でした)

正直、展示数はショボい(失礼)ですが、長野県と義仲の関係を事細かく説明してあったり、『夜明けの将軍』のVTRがエンドレスで流れていたりで興味在る人には面白い処です。(夜明けの将軍を撮影しようとしたらバッテリー切れになっちゃいました)

誰かyoutubeniでも挙げてくんないかな。

奈良井宿 part2

私が観光地を訪れる時、なるべく人の少ない時間帯を狙いますので、朝早くとか、昼食の時間帯、更には夕方が多いです。

『バスツアー』などの場合、ホテルで朝食を済ませ、皆さん揃ってから出発。此れでは何処に行っても人。人。人。

私がgooglemapなどにアップしている写真は、どれも人が写っていないと云われたことが在りますが、混んでる時間帯をずらしているだけです。

どうしても移動時間の調整が出来ない時は、人混の方向を撮らないようにしているだけです。

この時も家を出たのが5:00前。途中で食事したりして時間調節しながら『奈良井宿』の駐車場に車を停めたのが朝7:30。暫く旧中仙道の林の道を散策し、宿場町に戻ったのがまだ8:00頃。すると彼方此方の玄関の前で、人が数人ずつ立ち話をしています。

『保育園送迎バス』の出発の後の井戸端会議の様にも見えたんですけど、それにしちゃあ………? で思い切って聞いてみました。 この日『お葬式』が在るそうで、霊柩車がこの道を通るのでお見送りする為だそうです。云われてみれば確かにそんな感じ。

屋根の上には魔除けの『鍾馗様』でも面白いのは屋根を補強しているねじった金具。

気にしなければ『アングル鉄鋼』を使えば強度も増すんでしょうけど景観重視ですかね。錆びた色合いもシックで違和感を感じません。

格子戸も実に美しい。

『長泉禅寺』には『八方睨みの龍』の天井画が在るそうですので参拝してみます。

奈良井宿

車で駆け抜けるならば流れに乗り易い『バイパス』を走るのが一番楽ですが、偶には旧道をゆっくり走るのも好きです。

それが『旧街道の宿場町』などでしたらやっぱり歩いてみないと。

『中仙道』や『東山道』『善光寺街道』など旧街道が沢山ある長野県下には、それぞれ特徴のある『宿場町』も沢山在り観光名所なども沢山在ります。

『木曽谷』を抜ける『旧中仙道』は『妻籠宿』や『馬籠宿』(岐阜県)などがつとに有名で多くの外国人観光客も訪れていますが、余りにも観光地化して………

『奈良井宿』も国道から観える『木曽の大橋』が余りにも観光的で二の足を踏んでいたのですが、『マリア地蔵』が気になって散策してみる事にしました。

国道沿いの駐車場に車を停め、歩いて『木曽の大橋』を渡ろうと………冬期通行止めです。車を移動し駅近くの駐車場へ移動しました。

『トイレ』や『観光案内所』もある大型バス可の駐車場ですが、地元の人に占拠される事も無く掃除も行き届いて居ます。

偶に在るんですよね。無料駐車場を良い事に、地元民の車が占拠してしまい、観光客が停められない駐車場。乗合で何処かに行くのか、車を置きっぱなしにしたり、土産物店で働く人が一日中停めっぱなし!(日光の上〇石駐車場や岡谷IC入り口駐車場‼)

『ぴんころ地蔵』や『原バラ公園』の駐車場にも、再三の注意に関わらず心無い者が停めっぱなしにしてますけど。(車両管理法違反では?)

『奈良井宿』の北の入り口には『旧中山道の杉並木』が残っています。

先ずは『二百地蔵』の在る辺りの杉落ち葉で埋もれた『旧街道』を歩いてみます。

行き交う『牛馬』や『駕篭』の幅に併せ、細い杉並木の道が、山の中へと続いています。(まぁ触りだけで直ぐ戻りましたけど)

『うだつ』や『蔀・しとみ』の残る街並み。

流石に『宿場』の中は舗装され、用水路も暗渠になっています。

こんな素敵なお店(閉店)も在ったんでしょうか。

『消火用具箱』も木でカモフラージュされ、えっ『プラスチックのゴミ箱?』と思ったら『融雪剤』が入っていました。

街中には『喫茶店』や『食事処』『土産物店』なども在るのですが、目立ちすぎる事無く営業しています。

マリア地蔵

実はどうしても『奈良井宿散策』してみたいと思ったのが『グーグルマップ』で見つけた『マリア地蔵』です。

『摩利支天』とか『仏教の神様』?では無く、『聖母マリア』の『マリア地蔵』

江戸時代、九州地方の『キリシタン』が『キリスト教弾圧』から逃れる為に『仏壇』の中に『聖母マリア像』を隠していた『からくり仏壇』を観た事在りますが、どうやらそれとも違うみたい。自身で観て確かめたい。

この『奈良井宿』は中仙道一細長い宿場町だそうで幾つかの『寺院』と『神社』が建っています。

前記『二百地蔵』の在った『旧中仙道杉並木』も宿場町北の外れの『八幡宮』入り口付近に在ります。

宿場町の中程に在る『大宝寺』さんの境内に在るのらしいのですが。

参道には『七福神』が並んでいます。

『七福神』も『神』と名の付いていますが『ヒンドゥー教』や『仏教』『神道』混合の神様で、しかも『布袋様』は中国に実在した僧侶を元にしているとか。

更には『吉祥天』や『達磨』『奴奈川姫(糸魚川)』を加え、末広がりの『八福神』としている処も見られます。

まぁそもそもが『宝船』の乗組員なのですが、『平安時代』に良い初夢を見る為のアイテムでした。

当時『アイドルユニット』的存在で在り、『絵』や『御朱印』『参拝』を『コンプリート』するのが全国で流行ったのが今に伝わっています。

訪れたのが午前8時。私の前にもう参拝している人がいました。(100円玉が置かれていました)

拝観料は維持保存の為に必要と思いますので素直に納めます。(でも京都・有名寺院の¥1000とかは納得いかない!何で職員駐車場に高級外車が並んでいる⁈)

残念ながら本堂は施錠されており御本尊は拝めませんでした。

墓地の一角に石碑が在り

あらら。『首なし地蔵』だったんですね。

明治政府発令の『廃仏令』により多くの石像が壊されてしまいました。

細くなっている『首』の部分で壊されている為『首なし地蔵』と呼ばれますが、其のまま安置されている石像が多いです。

二百地蔵

正直な処、石像が200並ぶくらいは珍しくないです。

『千葉県・鋸山』の麓には夥しい数(1900位?)の石像が並んでいますし、某TV番組で紹介された『〇百景』では、富山の『ふれあい石像の森』にはスーツ姿の石像などがズラリ。他にも『五百羅漢』とか在りますし、『観音様』に至っては『百体観音』などが一つの御堂の中に安置されています。(佐久市・取出にも在りますよ)

『修那羅峠』の石仏群も1000を数えるそうですが、此処のは神様だったり仏様だったりと実に様々な石像郡です。

お地蔵様だけで200を数える『奈良井宿・二百地蔵』行って確かめてみますか。

『奈良井駅』からほんの数分。民家を幾つか抜けた先に『八幡宮』の案内が立っています。石段を少し登れば

『杉並木』のと在りますが此処が正真正銘の『旧中仙道』

江戸時代に整備された『五街道』のひとつ『中仙道』が当時の幅、土剥き出しの状態でご存されています。

『中仙道』は『参勤交代』や『皇族の宮入』で使われただけで無く、旅人や行商・物資運搬の牛馬なども此の道を歩いた事に成ります。(杉木立の写真は露出失敗です。フルオートなのに時々この現象が起きるのは何故?)

規模は余り大きくは無いですし、数も大目に見ても200………という事にしときましょう。

代表して御堂の中のお地蔵様に合掌。

あら、『首なし地蔵』だったのね。

明治政府の『廃仏毀釈令』のお陰で心無い者によって多くの仏像が破壊されてしまいました。しかし壊されても大切に祀っている人がいます。

変な都市伝説のお陰で『首なし地蔵』が有名になってしまいましたが、壊されてもなお人の行くべき道を教えてくれるのが『お地蔵様』です。

奈良井宿

国道19号線を走っていると『奈良井川』に掛かる木製の美しいアーチ=『木曽の大橋』が見えます。

駐車場にトイレが在り、此処に車を停め(無料)橋を渡って『奈良井宿』散策が出来ます。…………が、冬は『冬季閉鎖』(人道橋なのに?)で渡れませんでした。

きっと滑って転んだ人でもいたのでしょうか。

仕方ないので『奈良井駅』の傍の駐車場へ移動します。って橋の向う側に在るんですけどね。

橋の上部が板張りだから、積雪時の考慮で仕方ない。

宿場町は線路の向こう。観光客は地下道を潜って。

水路も地下道を潜っていました。

『奈良井宿』は水場の多い宿場町で、あちこちで水が滾々と湧き出ています。

※場所によっては飲用不可の場所も在りますので要確認。

贄川宿

『木曽路は全て 山の中である』 島崎藤村・夜明け前の冒頭です。

現在は国道19号線が貫き、『塩尻』=『中津川』間を1時間半で走れます。

『旧中仙道・洗馬宿』を過ぎると両側に山が迫り、『国道』と『中央西線』と『奈良井川』とが狭い谷間を通っています。

塩尻から南下して『桜沢トンネル』の手前から旧中仙道へ入ると『是より木曽路』の石碑が在るのですが、今回は急ぎますのでパス。

先ず目指したのは『贄川駅』です。

情緒を感じる駅舎です。ベンチとポストが無ければ昭和初期の風情です。

此方は食事処。石垣といい駅舎にマッチしています。開店前だったので中の様子は解らず終いですけど。

少し南下した場所に『旧贄川関所跡』が資料館として復元されているんですけど時間的に開館前。帰りに寄る事にして先を急ぎます。

浅科・交流文化館

立ち寄り温泉『穂の香乃湯』の向かいには『佐久市交流文化館・浅科』が在ります。

『図書館』や『会議室』『コンサートホール』などの施設が在ります。

駐車場は満杯状態。さぞや大勢の人が利用しているのか?とまず図書館へ。

係員さん以外誰も居ません。じゃホールで何か催し物でも在るのか………何もやってませんし誰も居ません。

時間は午前10:30を廻ったばかり。

『穂の香乃湯』に隣接した『柔剣道場』も閉ざされたまま。

ひょっとして皆さん。平日の朝から温泉に入ってるの?

ふと温泉施設の駐車場を見ると、ほぼ満車です。

実は先日『穂の香乃湯』に入浴した時、この交流館の前に『モニュメント』らしきものが在ったのですが、暗かったので今回改めてカメラを持って確かめに来ました。

何だ『日時計』だったのか。

此れにて散策終了『温泉入ろうかな』とも思ったんですけど、混んでそうなのでパス。

他にも気になる処を廻ってみますか。と思いながら車はパチンコ屋へと向かったのだった。

のぞみグランピング

以前、『日本郵政』が経営していた『かんぽの宿』が佐久に在りました。

民営化に伴い集客率の落ちている処から整理され、民間企業に売却され、2024年現在『かんぽの宿』は消滅してしまったそうです。(郵政簡易保険の利益で建てたのにね)

佐久に在った『かんぽの宿・のぞみサンピア』は現在その建物を利用して『養老施設』と『保育園』『食堂』と『立ち寄り温泉施設』を経営していましたが昨年『グランピングキャンプ場』を開設しました。

『かんぽの宿』の頃から『温泉』を利用させてもらいましたが宿泊した事は在りませんでした、(だって家から車で10分ですもん。直ぐ近くに友人宅も在り、呑んだ後は泊めて貰えます)

冬の夕方。屋上の露天風呂から眺める『浅間山のアーベン・ロート』が好きで時々出かけました。

こんな雪の中で泊ってる奴何て居ねぇだろう…………居たんです。

宿泊者以外はフェンスの中に入れませんので、テントの中とかの詳細は『のぞみグランピング』で検索して下さい。

『グランピング・テント』と云っても冷暖房完備の完全独立スペースで『トイレ』『シャワールーム』を備えたベッドルームの他、雨天でも『焚火』可能な『BBQハウス』がテントスペース内に建っています。

更には『ペット可能』の宿泊棟も在り、『専用ドッグラン』まで備えているとか。

見学可能なのは玄関の在る山側だけで、白いフェンスで囲まれた各エリアは段差を利用して室内が覗けない様になっており完全にプライバシーが守られるようです。

夜は『佐久平の夜景』や『満天の星空』を眺めながら眠りにつけるのが売りだとか。

直ぐ隣接して『薬草の里・榛名平公園』があり、春先から秋にかけ様々な薬草が花咲かせます。(現在冬季閉鎖中)

茂来館

『佐久穂町・海瀬』に在る『生涯学習館・花の郷』と銘打たれた施設で、『海瀬保育園』も隣接している為か、山の中(失礼)に在る割には結構頻繁に人の出入りが在ります。

降雪の在った数日後に出掛けたのですが、他の道路にはまだ雪が残っていたのに『茂来館』迄の坂道は除雪が行き届いていました。

『茂来館』の名前の由来は『茂来山』から来ているのでしょうか。でも『花の郷』?

花の時期に来ないとねェ。

『茂来館』の正面玄関

『駐車場』から観る『茂来山』へと続く山並み。登られる方『スノーウォーク』になりそうですけど。

『佐久穂町・北沢』の田んぼの畔にポツンと建って(勃って)いた『大石棒』ですが、現在修復・保全の為に此処『茂来館』に保管されています。

コンクリート製のレプリカが造られたのですが、余りにも綺麗すぎたので泥とかで汚したと新聞に書かれていました。

実物は、田圃の畔に地上高2m近い高さで立っていましたが、土に埋まっていたであろう部分は30㎝程。

えっ、こんなもんで軟弱地盤に建っていたの? 良く地震とかで倒れなかったね。

『大石棒』はズバリ『男性』を象徴しています。今から4000年前の『縄文時代』の物と推察されています。『縄文時代』は『狩猟移民』から『農耕』へと生活が安定しつつある時代、きっと『子孫繁栄』『五穀豊穣』を祈願して建てられたものでしょう。

国内最大級の大きさを誇る『大石棒』もっと関心持ってもらいたいな。

音だまくらぶ

こーちゃん。寒い時期の楽しみの一つが『温泉めぐり』です。

幸いな事に、私の家から車で30分も走れば『立ち寄り入浴施設』が20ヶ所は在ります。

片道1時間の範囲なら50ヶ所以上!と実に恵まれた環境です。(ホテル・旅館の温泉含む)

今回訪れた温泉は小諸市・千曲川西岸の『布引温泉・こもろ』です。

此処の『露天風呂』から眺める『浅間連山』が大好きで、山肌の見える明るいうちから露天風呂に浸かっています。

近頃めっきり目が悪くなってきて、遠くの景色を見詰るのが目に良いとか。そんな訳も在って『山』に登ったり(トレッキング程度ですが)、遠くの景色を眺めたりしています。

そんなわけで『布引温泉・こもろ』を訪れたのは2月12日・振替休日の午後。

ゆっくり山を眺めながら温泉に浸かって、のぼせた体を休ませようとロビーに向かうと………。

『音だまくらぶ』のメンバーさんによる『楽器演奏会』が開かれていました。

『音だまくらぶ』の詳細はググって頂くとしまして。

メンバーは『医療関係者』 音楽の持つ『癒し効果』で、多くの人の心に『安らぎ』を届けています。

写真は『東北沖大震災』の避難所で演奏する『音だまくらぶ』のの皆さん。

現在『能登大震災』の被災地への訪問を計画しているそうです。

そうと聞いたら『投げ銭』位は協力しなけりゃ。

お望みならば『生演奏』による『生オケ』もリクエスト可能との事です。

本業が医療現場で働いている方達ばかり。忙しい仕事の合い間を縫って集まれる方の出演ですのでご希望に沿えない場合はご容赦下さいとの事です。

幹事さん。出演依頼如何でしょうか?

ゆうすげ温泉

私の家から車で30分圏内に在る立ち寄り入浴出来る温泉は、15 いや 20カ所はあるかも。一応一通りは入っていますが、中には入館料¥1500の総合温泉施設や、ひなびた感じのただ湯舟が在るだけの入浴施設¥500なんかも存在します。尤も『戸倉温泉』や『霊泉寺温泉』『鹿教湯温泉』なんぞには入浴料¥200/大人なんぞも存在します。

今回是非とも紹介したい立ち寄り入浴できる温泉施設は軽井沢町の西の外れ、国道18号線と18号バイパスの合流する立体交差のすぐ近く『ゆうすげ温泉旅館』です。

江戸五街道・旧中仙道の脇に建ち、広いテニスコート場なども在りますが、何といっても穴場的に空いている事と料金の安さ(¥500)です。只し露天風呂は在りません。

広い敷地の中には、夏場色々な『花』を栽培・販売していて、栽培棚にズラリと並んだ花々が出迎えてくれます。

小さい池の向こうに在るのが玄関で、入ると赤々と薪の燃えている『薪ストーブ』が出迎えてくれます。

浅間山の麓に在る『石尊山・せきそんさん』登山(と云うよりハイキング)の後に立ち寄るのに丁度持って来いです。

夏休み時期はテニス合宿の学生さんなんかで結構賑わう時も在りますが、午後早めの時間だと独りで独占状態です。

受付周りには『アメジスト』や『SLナンバープレート』更には御主人が釣った『魚拓』なんぞが所狭しと飾られています。

ロビー兼休憩所には昔懐かしい『TVゲーム』も置かれています。(電源が入っていませんでしたので稼働中か不明)

現在でも温泉宿として宿泊できますが泊った事は在りません。だって家まで車で30分だもん。

此の温泉で飼っているのでしょう、広い庭を人懐っこい猫が駆け回っています。

大の猫好きのこーちゃん。何とか近づこうとするんですけど『岩合さん』みたいにはいきません。いつも逃げられちゃう。

『ゆうすげ』とは『キスゲ』の事で良く知られている『ニッコウキスゲ・日光黄菅』もこの仲間です。日当たりの良い斜面に群生する様が好きで、毎年初夏になると『車山』や『野反湖』なんぞに観に行きます。

でも此の『ゆうすげ温泉』で『ゆうすげ』観た事無いけどなぁ。

腕木式信号機

鉄道に於ける信号機が電化される前は、全て手動の信号機でした。

あくまで信号ですので『止まれ』と『進め(通過して良し)』の二つしか表示できません。それでも過去、悲惨な衝突事故が起きてしまいました。

『複線』(上り・下りで専用の線路を有する区間)以前の『単線区間』では、衝突事故を防ぐ為に『通行許可証=タブレット』の無い車両は走行できない決まりになっていました。(観た事ありません?ホームの端に螺旋の『タブレット受け』が在って、大きな輪の付いた『タブレットキャリア』を投げ入れ、代わりにホームの端に立つ駅長から次の区間の『タブレットキャリア』を受け取るのを。高倉健さん主演の『鉄道員・ポッポや』だったかな)

基本の列車編成では、先頭部分に運転席の在る機関車が位置し、運転手が目視による安全確認をしながら客車・貨車を牽引します。

例外が在るのは『スイッチバック』の時。『姨捨駅』では在来線各駅列車は現在でも『バック』して引き込み線=『姨捨駅構内』に進入します。

この『スイッチバック』 1985まで、『信越本線(現妙高はねうまライン)新潟県・関山駅』や『長野縣北佐久郡・御代田駅』(1968年廃止)などに残っていました。

電化のお陰で『電車』は車両編成の前後に運転席を備えており、一旦停止した前方運転席から運転手が後方運転席に移動、(確か車掌さんが後方運転席で待機していて、運転手さんの到着を待ってから前方運転席に移動。面倒な事するんだなと思っていたら、万が一の時でもどちらかがブレーキ操作出来る様にする為の手段だったとか。此れが小学校5年生の時の臨海学校で『鯨波』に行った時の課題でしたから今でも覚えています)

残念ながらチェーンで固定され動かす事は出来ませんでした。

確か『腕木』が水平だと『止まれ』の意味です。夜間は電球が灯り、赤いレンズが『赤信号』を表示する仕組みです。機械式でレバー操作すると『腕木』が下がり、連動して青いレンズが電球の前を覆う仕組み。

更には『手動式レール切り替え装置』も保存されています。

レバーを運転台から見て左右に操作する事で、レール可動部も左右に動きます。

反対方向から進入する場合は『信号板』も連動する事で『直進』又は『分岐』を表すそうです。

此の辺りオモチャの『プラレール』でも再現されていて感心した事ありましたっけ。

C56 101

国鉄時代、開発された蒸気機関車は『動軸』の数にアルファベットを充てました。

Cが頭に着くと動軸数が3つ。Dが頭に着くと同軸数が4つになります。

蒸気機関車は大量の『石炭と水』を必要とします。

長距離を移動する為には大型の『石単と水を積んだタンク車=テンダー車』が無ければ走る事が出来ませんでした。

その為、機関車のすぐ後方に『テンダー車』を牽引するとバック走行が難しくなってしまいます。

近距離のみを走る蒸気機関車は、機関車後方に『石炭庫と水タンク』を装備した『タンク式機関車』が使用されました。

その『タンク式機関車』の代表が『C56型機関車』です。

『通称=ポニー』とも呼ばれた機関車で『佐久鉄道(後のJR小海線)』を走った『C56型機関車』は特に『高原のポニー』と呼ばれ親しまれました。

『JR小海線・中込駅』には『機関庫』と『転車台』を備えた駅で、昭和47年まで現役稼働していました。

『転車台』とは『蒸気機関車』の方向転換をする為に回転させる『ターンテーブル』の事で、重い『蒸気機関車』を載せて180度回転させ、客車を連結させる方向へ向きを変える為の装置です。蒸気機関車は前進・後進は出来ますが構造上長距離を後進するのは難しく、通常は列車の最前部に位置し前進して客車を牽引するのが普通です。(一部例外の『後押し』も在ったようですが)

此の為『トンネル』が苦手で、後部に連結された客車は『煤煙』に包まれて『トンネル』を走る事に成ります。此れが結構キツイ。SLに乗った事の在る人は解ると思いますが『石炭』の燃える臭いは結構強烈で、客車に乗っているだけでも臭気にやられちゃう人も居ます。

大井鉄道のSLに乗った時の事ですが、後ろ向きに座った事もあり、『千頭駅』に着いた頃にはすっかり酔ってしまいました。その後暫く旅行どころじゃ無かったっけ。

窓ガラスがサッシになる以前の話です。街中が静まり返った夜9時過ぎ頃、蒸気機関車と客車を連結するがチャンという音が千曲川を渡った私の家まで聞えて来たのを覚えています。

運転席は通常左側。他に『釜焚き係』が必要で。『釜』で石炭を焚いてその中の『ボイラー』で蒸気を発生させ、高圧の蒸気圧を使って『ピストンシリンダー』を動かし回転運動を動軸に伝えます。『ブレーキ』も蒸気圧を使ってブレーキパッドを車輪に押し当て減速させます。

幾つかある『バルブ』は『送水』や『蒸気』を操作する為のもので複雑な構造をしています。

此処に展示されている『C56 101』は『三菱重工・神戸造船所』で昭和12年に製造されたものです。

『造船所?』 まぁ世界に通用する日本の技術ですから。

データによりますと機関車単体で36tの重量があり、他に石炭と水が必要です。最高出力592馬力を誇ったそうです。

その性能の高さから、日本が電化を推進した後も海外に引き取られ東南アジア各地で現在でも稼働車両が残っているそうです。

現在でも日本各地で観光列車として稼働しており、『北海道』~『九州』迄各地12路線で走行しているのを観られるそうです。(D51・C56・C62など)

ガソリンカー

『電気自動車』を盛んに売り出している現在、肩身の狭い思いをしているのが『ガソリン自動車』………の『自動車』の事じゃ無くてですね、線路上を走る軌道車両の『ディーゼル車』に対する『ガソリンエンジン』を動力源に走る軌道車両の事です。

『蒸気機関』が発明され(ワットさんのお陰です)、移動・運搬手段に革命が起きました。

大量・高速移動の手段として『鉄道』がもてはやされ、日本各地、地方都市や山間部にまで鉄道網が構築されつつ在りましたが、『自動車』の台頭と、蒸気機関の公害問題により『ガソリンエンジン』若しくは『ディーゼルエンジン』を動力機関に持つ車両が開発されました。しかし摩擦係数の小さな『鉄道&鉄輪』にとって『ガソリンエンジン』は必ずしもコストパフォーマンスに優れた訳では無く、『低速回転トルク』の強い『ディーゼル機関』に分があった様です。

極短期間、限られた場所を走っていた『ガソリンカー』が『JR小海線』の前身となる『佐久鉄道』を走っていたことは意外と知られていません。

『旧中込小学校』に隣接する『成知公園』にはその貴重な車両が展示保存されています。

『旧中込小学校受付』で申し込むとフェンスの鍵を開けてくれて、自由に見学できます。

前後に運転席が在るって事は『単独車両』で運行されていたからでしょうか。

『ブレーカー』が在る方が主席かな。

で手回し式(丸ハンドル状)の『機械式非常ブレーキ』が前後に着いています。

鉄道車両を運転した事ありませんから解りませんけど、一頃流行ったゲームに『電車でGO』が在り、数回チャレンジしましたが私には向いていなかったのか余り面白いとは感じませんでした。

電車の運転は基本『慣性走行』です。

現行車両の多くは『マスターコントローラー(通称マスコン)』を前後に倒す事でアクセル動作とブレーキ動作に対応しています。

蒸気機関車の時代では『左手マスコン』に『右手ブレーキレバー』がそれぞれ独立していました。

『マスコン』は自動車の『アクセル』に相当し、発車・加速時の『POWER ON』に使います。或る程度のスピードになったら『慣性走行』で停車位置を目指します。モチロン途中に上り坂などが在れば車速は落ちますので『マスコン』により加速が必要になります。

駅のホームが近づくと『ブレーキレバー』を操作して減速し停車位置に止めます。

此処が運転技術の差が出る処で、上手い運転手さんの技術では極端なGを感じる事無くピタリと停車位置に停めます。都内で電車通勤をしていた頃、吊革に摑まっていても身体が持って行かれるような運転する車両に乗り合わせると「新人運転手さん。頑張れよ~」と心の中で声援を送っていました。決して「ヘタクソ!」なんて………。

成知公園

『成知(なるち)公園』は『旧中込小学校』の校庭跡地を利用しています。

周囲を住宅地に囲まれた中、芝に覆われた広場や遊具が並び、日頃小さな子供達が走り回っています。

只、公園利用者は『旧中込小学校駐車場』に車を停める事が出来ず、『第二駐車場』を利用する事となっています。と云っても30mしか離れていませんけど。

『旧中込小学校及び資料館』は有料施設の為、優遇されるのは仕方ないか。

この小学校の庭には『藤』の古木が在り、色付くと初夏を感じますがまだまだ先の事。

早く温かくならないかな。

この公園の一角には『SL C56』と『ガソリン機関車・キハホニ56号』が展示保管されています。

普段は施錠されていますが、『旧中込学校受付』に申し込むと解錠してくれて自由に見学できます。

先に資料館を見学しておくと『佐久鉄道』についてより詳しく解りますのでお勧めです。(何度もブログに書いていますので今回割愛します)

で、今回はフェンスの中に入りまして。

見学者への告知が『ガソリンカー及び蒸気機関車の見学』と書かれている様に『ガソリンカー』って現存車両は滅多にお目に掛かれません。

『ディーゼル機関車』は電化の進んでいない路線では現役稼働中ですが、『ガソリンカー(厳密には車じゃ無いんですけど)』は残念ながら日本では走っていません。

燃費がネックになったのと、万が一の安全性に於いて『ディーゼル機関』に分があったみたい。

現在の『自動車業界』はに於ける『電気自動車VSガソリン自動車』みたいなもんですかね。

ゆくゆく『内燃機関』は淘汰されてしまうんでしょうけど。

でも『電気自動車』のバッテリーを充電する電気は、結局は『火力発電』だったり安全が保障されていない『原子力発電』だったりします。本末転倒じゃない?

まだまだ続きますけど次回です。

チョウザメ

『チョウザメ』と聞けば誰でも思い浮かべるのが、『世界三大珍味のキャビア』ですが、『ウォッカ』などを呑みながらなら兎も角、それだけ食べても塩辛い&油っこくて、余り美味しいとは思いませんでした。

他の『トリュフ』や『フォワグラ』にしても、『ワイン』や『スコッチ』を呑みながらだと美味しいのでしょうけど………高級すぎて口に合わないだけかな。

それとも食べた『キャビア』が安物で美味しくなかっただけかも知れませんけど。

でかい! 水中ですので光の屈折などの加減で大きく観える事もあるでしょうけど、優に1m50㎝は超えています。

『チョウザメ』は大変長寿な魚だそうで、個体差が在るでしょうけど120年生きた魚体も在るそうです。20年近く前、子供を連れて『チョウザメ』を見学に行った事が在りますが、其の時と同じ魚体かも知れません。

此方の水産試験場では、特に採卵目的で飼っているのではなく、小学生などの見学者にこんな魚も居るよ。と見せる為だそうです。

『チョウザメ』から『キャビア』を取り出す際、お腹を『メス』で切り開き、卵を取り出した後、縫合すれば数年後又『キャビア』を採取できるそうです。

『チョウザメ』にすればたまったもんじゃ無いですけど。

それでも『フォアグラ』は、ガチョウを殺して肥大した肝臓を取り出す事を考えると………いやはや人間の欲望ときたら。

他にも『イトウ』や『草魚』の大型魚が居ますが『チョウザメ』のインパクトが強すぎて。『自動給餌機』の横にユラリと魚影。2m近いかも。

『ウグイ』は大きさにより『稚魚』『幼魚』『成魚』の他、採卵用の『親魚』の『生け簀』も在りました。その数合わせて数万匹とか。

他にも『ニジマス』や『シナノユキマス』の『採卵・孵化』も行っていますのでいったいどれだけいるのかは正確に解らないそうです。

直ぐ下流には『養殖業者』の生け簀がズラリと並び『イワナ・ヤマメ・ニジマス。鯉』などがやはり数万単位で飼われています。

風の冷たい中ウロウロしてたら体が冷えてしまいました。

今夜は『熱燗』に『鮟肝』にしようかな。

佐久水産試験場

私が子供の頃には在りましたから築どの位なんでしょう?

水路を利用した『ニジマス釣り掘り』や、消防団の『放水練習』に駐車場を使わせてもらったことも在ります。

『チョウザメ』の飼育がTVで取り上げられたことも在り、子供が小さい頃観に行ったことも在ります。

千曲川に隣接し『片貝用水』の豊富な清流を利用した『養魚場』も在ります。

見学者は先ず管理棟で受付をしてから。

声を掛けると寒風の中、わざわざ表まで出てきて説明をしてくれました。

多分所長さんかな。

玄関脇に設置されている水槽の魚たちの説明から始まりました。

真っ白に輝く『シナノユキマス』や産卵期には真っ赤な体色に変化する『ウグイ』『フナ』などが泳いでいます。

『ウグイ』などは佐久地方では『ハヤ』と呼ばれ、昔は浅瀬が赤く見える程魚影が濃かった時も在りました。

『つけば』と呼ばれる『釣り休憩所兼食事処』では『ハヤのから揚げ』が名物で、夏場、川風に吹かれながら飲むビール。最高!でした。

残念ながら2019年の台風被害で川底が荒れてしまい 『アユの友釣り』もめっきり廃れてしまいました。でも漁協の努力で再興しつつあります。又賑やかな『鮎の友釣り解禁日』が戻ると良いのですが。

『ヤマメ』が川を下り、海で育つと『サクラマス』になると某『グルメ漫画』で読んだ事在ります。

「台風被害の河川氾濫で、さぞや多くの『ヤマメ』が海に流され、『サクラマス』となったのでしょうね」と言った処、実際には海まで流される事は無いそうです。魚の泳力はとてつもなく強力で、仮に流されたとしても流れの弱まった場所を見つけ隠れたり、支流に逃げ込むそうです。

『魚』は大きく分けて『淡水魚』と『海水魚』に分かれますが、『塩分濃度の低い汽水域』まで流されると淡水魚は死に物狂いで遡上するそうです。

逆に『鮭』の遡上なども塩分濃度が変わるという事は、魚にも大変な負担が掛かるそうで、産卵後に力尽きるのは『細胞単位』で身体が壊れていくからだそうです。

それともう一つは『水温変化』 山の上流部に棲む『ヤマメ』が仮に海までたどり着いたところで、高い海水温度では棲息出来ないそうです。

北海道や外国なら若干の可能性が在るそうですが。

魚釣りを『ゲームフィッシング』として『キャッチ&リリース』する人がいますが、冷たい水温の中に棲んでいる魚=『魚の体温』を36℃の人間の手が触れば火傷するのと一緒だそうです。ましてや体表のぬめりなどが取れてしまえば死活問題だとか。リリースされても多くは死んでしまうそうです。

『釣った魚』は食べましょうよ。

そう云えばもうじき『松原湖・氷上ワカサギ解禁』ですね。

大抵日曜日なんですけど今年はサボって行っちゃおうかな。

川村吾蔵

佐久市出身の彫刻家位の知識しか在りませんでした。

『龍岡城』傍に『川村吾蔵記念館』が建設されていたのも知ってはいましたが中々縁が無くて………。

冬寒の休日。バイクに乗るにはしんどいなと、近場を車で廻ってみようかと思い立ち、カメラをぶら下げて近場散策開始です。

先ず立ち寄ったのが『鎌倉彫記念館』 佐久市出身の『木内翠岳』さんの作品に驚嘆し、次に向かったのが『川村吾蔵記念館』です。

両館とも佐久市営の扱いですので入館料は格安です。

入り口に貼られたポスターに『丸山晩霞・作品展示』と在りました。

『丸山晩霞』は東御市出身の水彩画家で、里山などの風景画を得意とし、その優しい色使いは観ていてやすらぎを感じます。

東御市の『丸山晩霞・記念館』や『茂田井・間の宿・大澤酒造』さんの『しなの山林美術館』などでその作品を堪能できます。

それが今回、『川村吾蔵記念館』では特別展示として無料で観る事が出来ちゃいます。

『川村吾蔵作品展示室』は入館料¥310が発生しますが、何故『丸山晩霞』をこの場所で?

残念ながら館内撮影禁止ですのでカメラは一旦受付に預けます。

最初にロビーで『川村吾蔵』についてのDVDを観る事を進められました。

『川村吾蔵』について『佐久出身の彫刻家』に位しか知りませんでしたのでこれは是非ご覧になってください。正味20分位で、後半『なんでも〇定団』に出品された作品も収録されています。

果たしてお値段は?イチ・ジュウ・ヒャク・セン………。

DVDを見終えた後、『川村吾蔵展示室』へ。

作品点数は多くありませんが、DVDに紹介されていた作品の数々が展示されています。

『ヘレン・ケラー』や『マッカーサー元帥』などの胸像も在り興味深いですが『牛の吾蔵』と呼ばれただけに『牛』は必見です。

作品自体は小さなものですが、圧倒的な力強さを感じます。これは乳が出そうな牝牛!

10分も在れば観終えてしまいますが、特別展示室の『丸山晩霞』へ。

一足早くヨーロッパで活躍していた『丸山晩霞』と『川村吾蔵』は手紙のやり取りを通じて親交があり、『吾蔵』のアメリカ行きを後押ししたのも『丸山晩霞』だそうです。

ニューヨークへ渡った『吾蔵』の元に送った手紙なども展示して在りました。

作品は優しい色使いの『水彩画』でモチーフは『山岳美術』や『里山風景』が中心。

観ていてどことなくほんわかした気持ちになれます。

DVDから『川村吾蔵』・『丸山晩霞』と観ても40分も掛かりません。

お近くをお通りの際は是非どうぞ。

鎌倉彫記念館

建物前の道は良く通りますが、ついつい入りそびれていました。

そもそも『鎌倉彫』が何故此の地に?くらいな事しか思ってませんでしたから。

佐久市(旧臼田町)出身の彫刻家『木内翠岳・すいがく』さんが極めた『鎌倉彫』とは、彫刻作品に幾重にも『漆』を塗り重ねて仕上げます。

日常生活で使う為の『民芸品』と違って『美術品的要素』が強く、お値段も桁違い。

『日本工芸品』にも認定されています。

ぱっと見、普通の民家に見えなくもないですが、入り口を入ると(バリアフリー)受付が在ります。

入場料は大人¥100。 鎌倉彫の展示室は感想を防ぐ為に暖房が在りません。

冬は防寒着のまま入室して下さい。残念ながら館内は『写真撮影禁止』ですので写真はありません。

係員の方が親切丁寧に付きっきりで解説してくれます。

彫刻には『桂』が多く使われるようで、『鎌倉彫』がブームになった昭和後期には、大量の『桂の大木』が消費されたようです。

『桂』の葉っぱは『ハート型』をしており、『別所・北向き観音』境内の『愛染かつら』の葉っぱは『縁結び』の御守りとして人気が在ります。

映画『愛染かつら』を知っている人なら、切ないすれ違いの『悲恋』と知っているのでしょうけど。

『鎌倉彫』の作品を順次見て廻っていたら、『牡丹』(正式作品名忘れました)の作品の前で衝撃を受けました。

係員の方に「凄い作品ですね」と言ったら「私もこの作品が大好きです」ですと。

全部見て廻っても10分少々ですけど、此の『牡丹』は何時までも見ていられそう。

佐久市市営の美術館の扱いです。此れで¥100は絶対お得。

チョットした目の保養に是非どうぞ。

初詣

初詣は毎年『諏訪大社』へ出かけます。

『交通安全祈願』を願掛けする為に、新年最初に行くのが『諏訪下社』です。

そして次に行くのは『少林山達磨寺』 商売していますので縁起担ぎで『達磨』を買いに毎年訪れています。

が、元旦は何処にも行かないで、初日の出を拝んで、朝風呂入って酒飲んでゴロゴロ。

何とはなしにTV視ながら気が付きゃ寝てます。

今年も『神社』と『寺院』の参拝。いっぱい行きたいな。

出来れば『富士浅間神社・奥之院』 富士山登山しなきゃですけど。

新春

毎年、元旦の恒例行事として『初日の出』を拝みに行くのですが、今年は寝坊して『日の出』では無く『太陽』に両手を合わせました。

朝一番の『若水』を汲んで『神棚・仏壇』に御供えし、その後『朝風呂』にて身を清め『雑煮』の朝食(いやお昼)です。

毎年、暮れは大晦日まで仕事に追われているので、二週間ぶりにゆっくりできました。

でなんやかんやで夕方。地震発生。

初詣で『今年は良い年になります様に』と願掛けした日に甚大な被害をもたらすとは、今年の行く末を示唆しているのでなければ良いのですが………。

世界各地に勃発しとぃる『紛争』や『虐待』 海洋投棄された『プラスチックごみ問題』や『森林破壊』 何時までも見て見ぬ振りをしても居られない世界情勢に声を挙げなければければ。と痛感した一年の幕開けです。

取り敢えず『返礼品無しのふるさと納税』を『珠洲市』に納税したい処です。

亡くなられた方にお悔やみを申し上げます。そして被害に遭われた方には少しでも多くの救済が届きます様に。

外宮

今回の『紀伊半島一周』は、『神様・仏様』参拝が目的です。

普段『神社仏閣』に参拝しても、『願掛け』はしません。

お賽銭を入れ、『参拝させて頂きます』と『礼』又は『合掌』します。

毎年訪れる『少林山・達磨寺』だけは『商売繁盛』を願って『縁起達磨』を頂き、『開眼法要』して頂きます。以前は『正月三ヶ日』は混雑して大変でしたけど、『お祭り騒ぎ』は『高崎駅西口』に移ったので割と落ち着いて参拝出来ます。(但し露天商での買い物は出来ませんけど) 『七日法要』の日だけは大混雑しますから注意。『七草粥』の振舞を求めて長蛇の列です。

『願掛け』をして願いが叶ったら『願ほどき』をしないといけませんから、中々訪れる事の出来ない神社仏閣で願掛けすると大変です。

今回『熊野三山』『高野山金剛峰寺』『神宮』を廻って願掛けしたのは『戦争終結』です。

『ロシアのウクライナ侵攻』や『パレスチナ難民問題』更には『中国の傍若無人な振舞』や『ロヒンギャ難民』を筆頭に諸国に巻き起こる『弱者虐待』

世界中の人が不安に感じている筈です。

『戦争終結』を今回廻った様々な場所で『願掛け』して来ました。

『神宮』を参拝するなら『外宮』を先に『内宮』を後にと云われています。

『皇族』の方が参拝する時も必ず外宮が先とか。

という訳で、やって来たのは『外宮』の駐車場です。

某『駐車場貸し出しサイト=ア〇ッパ』で予約をしていましたが、煽り文句とは裏腹に無料駐車場ガラガラ。平日でも朝から駐車場の空き待ちで渋滞ができると書いたのは誰だ?きっと駐車場の貸し出し側の人だろうけど、余りフェイクニュースを謳い上げない方が良いのでは。

『外宮』に来た事無かったと思っていましたので今回の『伊勢参拝』を決めたのですが、正面の入り口に来てみると………あれ?来た事あるかも。

『外宮』は正式名称『豊受大神宮』 何処にも『外宮』と書かれていません。

以前『バスツアー』で来た時、『二見ヶ浦』の『夫婦岩』や『伊勢志摩』などを観光する目玉として『神宮参拝』が在ったのですが、『内宮』しか参拝していないと勘違いしていたのは『豊玉大神宮』という名前が印象的だったからでしょうか。

私の爺ちゃん、名前を『豊治』と云いますが、『玉屋』の屋号と『豊治』の二つを兼ね備えている神社だなぁと思いながら参拝した事を思い出しました。

『火除け橋』を渡って玉砂利の参道を進みます。

潜る鳥居は『笠木』に反りの無いシンプルな『神明造り』 原点の様な潔さです。

反りの在る『笠木』の下に『島木』を持つのが『明神造り』で、チョット紛らわしいです。

『鳥居』はそもそも『神に仕える鳥=鳳凰』が『とまる木』とされています。

『丸太』を組み合わせただけの『鳥居』も在りますが、格の高い鳥居の『笠木』は『五角形』をしています。その下の『貫(ぬき)』と呼ばれる横木は、左右の柱を突き抜けていません。そして『笠木』と『貫』を繋ぐ『額束』と『扁額』が無いのも主な特徴です。

シンプル故に『白木』の場合が多く、風雨に晒され耐用年数が低いのが難点で、数年に一度建て替えられます。

さて『外宮本殿』 『玉垣御門』を潜り瑞垣の手前で参拝します。

格式高い神社などでは『二礼・四拍手・一礼』とされたりしていますが、『神宮』は『二礼・二拍手・一礼』です。

そして此処では『個人的な願望』を願う事はせず、あくまで公的な願い事をお願いします。

例えば『日照りが収まり、雨が降ります様に』とか『疫病が一日も早く収まります様に』などです。私は今回『世界中で一日でも早く争い事が無くなります様に』と願掛けしました。

鳥羽・アジサイの宿

『神宮』と名の付く神社は『明治神宮』『鹿島神宮』や『香取神宮』など在ります。

しかし単に『神宮』と云えば伊勢に在る『伊勢神宮』の事です。

『外宮』と『内宮』が在り、下宮から先に参拝すべきとされています。

今回唯一、二食付きプランで泊った『鳥羽』のホテルは『伊勢海老御造り』『焼鮑』『松坂牛ステーキ』と三拍子揃った夕食が売りのホテルです。

『ゆこ〇こ』で探した昭和を感じるホテルはそれなりの経年劣化を感じますが、その分料金がお得!一泊二食付き¥12800という格安で『伊勢海老・鮑・松坂牛』が食べられるのですからホテル外装なんか二の次です。

若い従業員の方がテキパキ対応してくれて、部屋まで荷物を運んでくれます。最近はホテル形式のセルフスタイルが多いからチョット驚きです。

部屋は『昭和』の新婚旅行全盛の頃建てられた感の造りですが、この宿泊料金暴騰のご時世にこの料金設定は魅力。さてさて夕食時間になり席に着きますと。

私ゃ『バイキングスタイル』には少し抵抗が在ります。ホテル側にすれば給仕の手間が無く、人件費削減に繋がるのでしょうが、諸所問題点を感じてしまいます。

『車椅子の方』は付き添いの方や従業員が手伝っていましたが、混雑時は利用をさけているようでしたし、マナーの悪い客が料理の前でしゃべりながら料理を取ったり、綺麗な盛り付けを崩したりで………。

『揚げたて天ぷら』や『ステーキ』なども客の数を観て早々に終了してしまったり、『カニ食べ放題』のカニは身がスカスカだったり。

一番の危惧は残飯の量。仮に従業員の賄いになるとしても毎日の残飯量はどの位に成るのだろう。家畜の飼料にするとはいえ、膨大な無駄を感じます。

広間のテーブルには、例のごとしの御膳の用意が済んでいて、何と云っても『御燗、ぬるめで』

『伊勢海老』は一匹の値段の割には食べる処が少なく、『テルミドール』などで誤魔化す処が多いですが此処は御造り。甘い身で日本酒が美味いのなんの。

『鮑』はやっぱり小さめですが生き貝の『残酷焼き』(ホント人間はは可哀そうな事しますよね。食べますけど) なるべく蓋をして見ないようにして。

鮑ととこぶしの違いが判らない………。

『松坂牛』は小鍋仕立ての『すき焼き』 どれも高級食材。お腹いっぱい食べるモノでもないので丁度いい位の量かな。それでもご飯はしっかりお替りしましたけど。

だって『海鮮みそ汁』だけでご飯三杯はいける。

料理に使った『サザエ』や貝殻が綺麗に掃除されお土産にどうぞと置いて在りました。子供は喜びそうなサービスですね。

古くなった『ホテル・旅館』は採算が取れなくなるので廃業してしまう場合が多いそうです。このホテルは若い従業員の方が引き継いだのか、活気とアイデアが在ります。

温泉街に建ち並ぶ廃墟を見るより、頑張っている人を応援する為にも私ゃこういう『ホテル・旅館』利用したいです。安いもん。

でも普段は素泊まり鹿しか利用しないんです。年寄りは朝が早いから。朝食時間まで持て余しちゃう。それなら出発しちゃうから。

このホテルでも朝5時には目が覚めちゃって朝風呂前に海沿いを散歩です。

冷えた体を温泉で温めて朝ごはん。自家製の干物の美味い事。朝からお替りだぜぃ。

鳥羽

車に戻りスマホのカーナビに今夜の宿をインプット。(車載カーナビは古すぎて)

以前バイクで、『和歌山市』から『松坂』へ抜けようとして国道24号線を走っていたら、何故か物凄い『鈴鹿山脈』の山の中へ入り込んでしまい結局時間が掛かったという苦い経験があったので、此処は素直に時間優先カーナビの指示に従いますか。

『紀伊半島』は『高速網』が開発されつつ在り、校則に乗る時はS-Aなどで手に入る『高速map』が貰えたのですが、最近は経費削減なのか『インフォメーション』ですら紙の地図は手に入らなくなってきています。道路の開発スピードと、印刷のギャップがクレームになったり、更新されたら大量の地図が無駄になってしまう。

当店にも毎月かなりの量がFAXされてきます。片面印刷で無駄にしてしまうのが勿体ない! メモなどに使っていますがそれでも物凄い枚数になります。FAXの印刷用に裏面を使ったりもしますが、偶に送信しなければならない事も。其の時裏表間違えて送信しちゃった事がしばしば。

銀行関連や保険関係などは『紙資料』として保存しとかなければ不安ですが、それ以外なら電子メールで充分かな。(大量の迷惑eメールにも困りものデスが)

知らない携帯番号から如何にも『詐欺』のフィッシングメール(SMS)が送られてきたりします。携帯会社も迷惑メールの発信元が解っているなら何故携帯SIMを無効にしないんだろ。『オレオレ詐欺』と呼ばれてていた頃から、携帯会社が対策を取っていれば被害は少なかったんじゃ無いのだろううか?(携帯会社がグルだったりして) 何故国会で討議されないんだろう。国会も下らない議論ばかりしてないで、法律違反者は『永久追放・賞与無し』に決めちゃえばつまらない『国会議員』は淘汰されるのに………。

大手企業なども躍起になって『LINE』の要録を促したり、メールアドレスを収集して絨毯爆弾宜しくくだらないメールを大量に送り付けて来る。迷惑だという事が解っていながら誰もが黙認している事実。なんかおかしくない?

大企業が許されているから『詐欺グループ』がメール・SMSを大量に送り付けて来る。挙句『下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる』で詐欺に引っ掛かる人が出てくる始末。

『メール・SMS』を有料にして、受信側が迷惑ですと判断したら迷惑料を支払わせるってどう? 迷惑でも何でも無ければ迷惑料の支払いは発生せず普通に送受信できるシステム。前払いで一回¥100を供託金として携帯会社に前払いし、迷惑と感じた受信者には携帯会社から支払われる。メール送信側はかなりの資金力ある企業じゃ無きゃ無理。

『IPフォン』は無料だからと海外から掛けてくる悪い奴らがおおいし。(私ゃ050発信には絶対に出ません)

そもそも『携帯番号検索』で迷惑の評価の電話番号を何故取り消しできない?絶対に料金未納だろうに。(迷惑だけなら無料というシステムを見直す時ですよ各携帯会社さん)

え~っ。長々と『携帯電話』及び『メール・SMS』の迷惑行為に対しての規制要請の意見ですが本文に戻ります。

『高野山』で『鳥羽』をカーナビに入力したら『高野山』『国道371』を指示されました。此れがとんでもない山路………。

まっ、長野県の山間部を良く走る私にゃ普通の山道ですが、クネクネの細い山道。対向車も追従車も一台も無しで1時間程走りました。

途中、道路工事の走行時間規制が在り、間に合うように飛ばしていたんですがたった一台、追いついた軽トラックが時速30キロ以上出さないでやんの。

煽る訳にもいかずひたすらノロノロ走行。お陰で道路閉鎖につかまりました。

それも『一時間半走行禁止』ですと。ガードマンが気の毒に思ったのか、「工事車両が走る後ならついて行っていいよ」と助け船を出してくれました。暫くして数台のダンプカーが連なる後をノコノコついて行きましたが、たかだか1キロ区間の道路工事を完全封鎖する意味あるの?

だって他に通行車両ゼロ!なんだから。工事の合い間にだけ通過させればすむ事じゃん。

そんなこんなで『高速道路』ではチョット急いで何とか『鳥羽』へ。何とか夕飯間に合いました。

金剛峯寺・奥之院

高野山の核心『奥之院』迄やって来ると、奥之院駐車場からバスや車で来る人達でごった返しています。

此方の参道沿い墓地は近年に開発され、有名企業や個人名の墓標がズラリと並んでいます。最近はニュースにもならなくなった某芸能プロダクション『ジャニー〇多川』の名前が在り、人が群がって撮影してました。インスタとかの投稿用かな。感心できませんけど。

基本亡くなられた方のお墓ですから、縁故をお惜しむ方が参拝すべき場所なのですが、ぶっちゃけ観光名所になっちゃってます。写真撮影などして騒がずに合掌するのが宜しいかと。

驚いた事にストリートビュー迄在ります。ラウンド・カメラ背負って歩いたのでしょうか。

石畳の先に建物が見えてくると『金剛峯寺・奥之院御供所』数段の石段を登ります。

この石段、僅か数段ですが、現世との境を示しています。車椅子の方の為に石造りのスロープが在る辺り、優しさを感じますね。

手水舎で清めてから向かいの『御札・御守り・御朱印』の領布所へ。

特に御朱印集めに興味は無いですし、おみくじは引かないタイプ。御守りも幾つも身に着けるものじゃ無いので横目で眺めるだけです。

そもそも『御供所』とは『弘法大使・空海』の為に朝晩の二回、御供えする食事を造る場所です。よくTVとかで大きな箱に食事を入れ、二人掛かりで担いで『御廟』へ向かうシーン見た事無いですか。

今年は『弘法大使・空海』生誕1200年という事で『真言宗』では祭典を行う寺院が多いみたいです。

でも『弘法大使』は『御廟』に入っても亡くなった訳では無いと考えられているので、今でも朝晩二回の御供えを欠かさないそうです。

『御廟橋』手前にズラリ並んだ『水掛け地蔵さん』 一つ一つに謂われが書かれています。一つに水を掛けたらついつい全部に掛ける羽目に。だって途中で止められないじゃない。

『御廟橋』から先は聖域とされ、カメラ撮影や大声での会話、スマホなどの『マナー違反』は全てNGです。NHKの特番であれ撮影許可は降りませんから。

だからと橋の手前から望遠レンズなんてのも無粋な事。

『春日局』の『供養塔』の前を通りまして『奥之院』へ。

『線香』を香炉へ。『蝋燭』を『灯明棚』へお供えしまして御堂の前で合掌。

正直、神聖過ぎて頭がボ~っとした感じです。

当然『弘法大使御廟』へは立ち入り禁止。

お辞儀をして戻ります。

でもやっぱり何だかボ~っとしたまま。

周囲の人も一言も語らずに歩いています。

山門まで来てやっと我に返った感じ。やっぱり『弘法大使様』の神通力のお陰だったんですかね。

高野山奥の院・墓地

『お墓参り』 毎月必ず一度は行きます。先代の月命日にお線香あげに。

他にも『徳川家康』とか『真田昌幸』とかの歴史上の有名人・著名人等のお墓にも結構『お墓参り』しています。

『お墓=墓標』には必ず遺骨が埋葬されている訳でも在りません。

亡くなられた方を慰霊する為に、参拝し易い場所や、その人の縁の場所、他には此処『高野山・奥の院墓地』の様に高僧の開いた聖域にお墓を造る場合が多いそうです。

仏教では『釈迦』が悟りを開いて『仏』になり、入滅後『56億7千万年』後に『弥勒菩薩』となってこの世を救うとされています。地球が生れて『48億年』と云われていますから、まぁ確認のしようがない壮大な話ではありますけど。

『高野山・奥の院墓地』では有名所の『戦国武将』のお墓が並んでいます。

とにかくでかい。小さなものも在りますがほとんどが2m以上の高さが在ります。

『五輪塔』は五つの部位に分かれ、上から『空輪:宝珠形』『風輪:半月形』『火輪:三角形』『水輪:球形』『地輪:方形』の形で重なっています。それぞれに『梵字』が刻まれています。

『戒名』では無く生前の名前が刻まれていたり、一族の代表として『〇〇家先祖供養』などと刻まれている場合が多いみたいです。

『豊臣秀吉』とか『武田信玄』『上杉謙信』『伊達政宗』『毛利………。』

歴史好きのみならず、『TVドラマ』や『ゲーム』でも名前が出て来る人ばかり。

他にも著名な会社の創始者の墓も在ります。例えば『UCC・上〇珈琲』とか『キュー〇ーマヨネーズ』とかのお墓も。特徴的な『墓標』(コーヒーカップやマヨネーズチューブ)が在り一目でそれと解ります。

でも感心したのは『創始者と社員一族を奉る』と刻まれていた事です。

社員想いの会社は上場企業の中でも優良企業が多いみたい。

やはり『社員』を大事にする会社は違うなぁと感じました。

戦国武将の時代の墓には『大名』と『家臣』の名前が共に刻まれることはまずあり得ない事です。

そして『親鸞上人』のお墓も! えっ『浄土真宗総本山・本願寺』じゃないの?

たまたま墓地を管理している方に遭遇したのでお話を伺いました。

この広大な敷地に建つ『五輪塔』ですが、『阪神大震災』の大揺れの時でも、倒壊したのは数基だけで、崩れても割れた物は無かったそうです。これも弘法大使様の神通力のお陰でしょうか。

『阪神大震災』で思い出しましたが『東北大震災慰霊塔』も建っています。

あくまで『お墓』ですので写真撮影や、騒ぐ行為はNG。厳かな気持ちで参拝させて頂くのが宜しいかと。

観光地では在りませんのでお墓の位置情報とかの案内は在りません。

でも『googlemap』では確認出来るんですけどね。

『奥之院』への参道沿いの墓地です。せめて入り口で合掌してから参拝しましょうね。

此処。日本人なら絶対訪れるべき場所です。(外人さんもメッチャ多かったですけど)

精進料理

真言宗の総本山『金剛峯寺』で『真言密教』の神髄にちょこっとだけ触れまして『奥の院』へと向かいます。

『奥之院参道入り口』付近に民間駐車場は在るのですが営利目的見え見えの料金設定です。

『神社仏閣』で維持の為の『拝観料徴収』では致し方ないとしても、来訪者用駐車場は無料が多いです。しかし訪問者に対して駐車キャパが少ない為(人が集中しやすい時間帯に停めようとする為)、近くの個人or企業が『コバンザメ商法』で稼ごうとしているの見え見えデス。更に最近は『〇キッパ』なる『個人駐車場予約代行サービス』まで出現する始末。

この『ア〇ッパ』なる『駐車場予約代行サービス』、一度借りてみましたが………。

必要以上の煽り文句と裏腹に、神社仏閣の専用駐車場が空いていたり、思った以上に距離が離れて居たり。おそらくは高評価を投稿した人は『サクラ』?

嘘が在ると人は見抜き、見抜かれた嘘は必ず人伝に伝わります。『アキッ〇』の駐車スペース貸し出し主はその点を解っているのかな。(税務署にチクられないようにね)

話戻します。

奥之院駐車場へと向かっていると道路沿いに四角くペイントされたスペースがズラリと並び、沢山の車が停まっています。しかも『パーキングメーター』が無く、『駐車券発券機』も見当たりません。道路に駐車禁止の表紙句も無い為『無料駐車場』なんだ!

恐らく『奥之院駐車場(無料)』だけでは駐車スペースが足りない為、国道を拡幅し駐車場を造った感じです。

丁度『精進料理』のお店を見つけたので予約無しでも食べられるか確認した処OKでした。

駐車料金が浮いたと考え精進料理¥2000コースにチャレンジです。

選んだお店は『み〇ま』一応通り沿いのお店ですが、奥之院参道の標識は裏道を指示する為、多くの車は裏道に入って行きます。

暖房の効いた席に座って、料理が運ばれてくるまでの間、店内にあった旅行雑誌をペラペラめくると『精進料理』紹介のページにこのお店が掲載されていました。それも何誌も。立地条件が少し悪い為か、店内収容人数が少なめな為か予約なしで注文出来て尚且つお得な料金設定。かなり良心的です。

まぁ『精進料理』の内容は何処も似たようなモノでしょうから私ゃ大満足で食事を終えました。

さて歩いて『奥之院墓地入口』から参道を行きますか。

以下次回です。

金剛峯寺

今の今まで『金剛峰寺』と思ってました。『峯』だったんですね。

この漢字。他に見た事無いです。

『壇上伽藍』から歩いて『金剛峯寺』まで参道を行きます。

正門前に無料駐車場が在るのですが一杯で待機路線も無い為、運が悪ければいつまでも行ったり来たりしそうです。

横断歩道に信号は無く、係の方が交通整理をしています。

一礼してから太鼓橋を渡りまして参道へ。

石段を登ると山門が在ります。潜ると目の前に聳え立つ『金剛峯寺・本堂』です。

『蝋燭と線香』を備えまして靴を脱ぎ建物の中へ。

拝観料¥600を払い1200年続く『真言宗』をの中枢へ入ります。

昇降口から先、撮影禁止の場所が多いですのでカメラをバッグしまいまして。

場所によっては撮影可も在るからややこしい。

『〇〇の間』などと書かれた幾つもの部屋には、素晴らしい『天井画』や『襖絵』の数々。詳しく知るには観光ガイドを雇うか、ガイドブックが必要ですけど、どうせすぐに忘れちゃうんだから「ふ~ん。綺麗だな」程度で済ませてしまいました。

休憩所の大広間では湯茶接待(セルフサービス)が在りました。ボタンを押せばお茶が出て来るアレ。でも意外な事に美味しい。コンビニのコーヒー同様、機械が進化しているのでしょうか。お替りしちゃいました。

売店で『弘法大使様姿絵』をお土産にしました。

通路を進むと国内最大の『枯山水庭園』を望む回廊に出ます。

皆さん盛んに写真を撮っています。

最後に『御台所』を見学して終了。天井から吊るされた『ねずみ除け』の食糧庫や、当時から修繕しながら使われている『竈』などを見学できます。

普通の民家では『竈』や『井戸』には神棚が祀られていますが、この建物には無いみたい。(当たり前か)

ゆっくり廻っても1時間と掛かりませんが、あれ『本堂』は無いのね。

壇上伽藍

TV・写真等で一度は観た事が在ると思います。

丸い多重塔は、『仏舎利塔』を示し、中には『仏様の骨の一部』が納められています。

先ずは『金剛峰寺金堂』で参拝。自己申告制の拝観料¥500ですが、お釣りの必要な人及び領収書!の必要な人は『御供所』で受け付けてくれます。

神社仏閣で領収書って初めてかも。記念に貰っとこ。

『金堂』内部は撮影禁止。(でも写真で見た事ないですか?)

内部は仏様を中心に『立体曼荼羅』を模しています。日本人なら必見です。

続いて『壇上伽藍』赤く塗られているのは『魔除け』の意味を込めているからだそうで、『神道』にも共通して使われます。

『仏舎利塔』としての『壇上伽藍』、白い色は『漆喰』でしょうか?。朱塗りと白のコントラストが美しく、見とれてしまいます。

お勧めのアングルは『金堂』の回廊から。(写真無いんです)

ついつい座り込んで眺めていました。

更に境内をくまなく巡ります。境内には『神社(御社と山王院)』も在ります。

『卍』マークの並ぶ中に『⛩』のマーク。神仏分離令の現在に於いて不思議。

そして『金剛峰寺西塔』実に趣きが在ります。(写真無いんです)

『金堂』と『西塔』の間に立っている松の木が『三鈷の松』

此処で『三葉の松葉』を拾いました。 まだまだ続きますです。

高野山

云わずと知れた『弘法大使・空海』開祖の『真言宗総本山』です。

和歌山県の『高野山』の麓、『大門』から始まり『壇上伽藍』『金剛峰寺』『奥之院』と車で移動するだけでも結構な距離と時間の掛かる、一つの街が形成されています。

『紀ノ川』で船を降り、山の中の『高野街道』を一日登り続けて『大門』へと辿り着きいます。

今回は『九度山』から『国道370号線』を車で登りましたが、九十九折の急な坂道を登る事1時間弱。突然目の前に現れる大きな建造物『大門』が現れます。

少し離れた無料駐車場に車を停め、先ずは『大門』前の細い『高野街道旧道』の細い道を歩いてみます。100m程下ってみましたがいきなりの急坂。登り返すのが結構キツイ。

『旧道』を昇り詰めると目の前に急に現れるのが『高野大門』その大きさに圧倒されます。

これから『高野山』を参拝させて頂きます。圧倒的な仁王像の大きさ。必見です。

山門を潜り、一旦『お助け地蔵尊』へと向かいます。

山道を行くと小さな『地蔵堂』が建っています。引き戸を開けて参拝。

このお地蔵さん、一つだけ願いを叶えてくれるお地蔵さんとして有名です。

丸くて重い石が置いて在り(8㎏位?)、持ち上げてから願掛け。願いを伝えた後にもう一度持ち上げた時軽く感じれば願いが叶うとか。

願いはひとつ

『全世界の戦争終結』です。 お地蔵さん。お願いしますね。

あ~ぁ。写真データが全て壊れるとは………トホホ。

確か建物の脇に古めかしい『地蔵尊』が在ったと思ったんですけど。そちらにも参拝。

何のお地蔵さんだったか思い出せないのが痛いなぁ。

再び大門に戻って山脈を眺めてみました。

『空海』は此の場所をどうやって知り得たのだろう?

伝説では帰国の船の上から「私の行くべき道を示せ」と、密教仏具の『三鈷杵』を投げ、落ちた処が『高野山』の松の枝であったとか。(その松は今でも『三葉の松葉=三鈷の松』が見られるそうです。)

『空海』は金色に輝く『三鈷杵』をさがして日本中をくまなく歩いたとか。

※日本各地に『弘法大使』伝説が残されており『能登半島・見附島』や『諏訪大社下社』等にも『三鈷の松』が存在します。

いや日本をくまなく歩くって、何十年かかるの?何て事は考えない様に。

九度山

和歌山市内のビジネスホテルで一泊して『アーリーチェックアウト』

食事付きだと時間制限が掛かり、朝一のスタートが遅くなるから『素泊まり』がいつものパターンです。(夕飯は地元の名店を尋ねられるし。まっ居酒屋関係ですけど)

朝5時にパーキングタワーから車を出庫して貰うのは、いささか気が引けますけど。

一路東へと進路を取り向かうは『九度山・真田ミュージアム』

到着予定時刻には開館していないのは重々承知の上で『九度山』へ。

『九度山』には『大坂冬の陣』で敗退した『真田昌幸・幸村』が蟄居させられていた場所です。

『紀ノ川』に流れ込む清流の近く、山間の地にその居住跡は在ります。

現在は開発されて住宅地に囲まれ、更には色々な土産物屋さんまで。

『真田の郷』の様な『牧家的風景』を想像していただけにチョット拍子抜けです。

駐車場も開いていなかったので、空き地に停めてそそくさと『善名称院』通称『真田庵』へ。

お寺だけあって24時間、開いててよかった。(拝観料徴収の神社仏閣は開門時間とか在るから………営業時間と表示すれば?)

山門を潜ると『真田昌幸のお墓』が在ります。遠い異国の地で埋葬された場所として墓標が建っていますが、その後お墓は真田の地に移されています。

尤も今日行く予定の『高野山・奥之院墓地』にも各国の有名戦国武将に混じってお墓が在るとか。

『豊臣秀吉』や『伊達政宗』『武田信玄』『上杉謙信』なんぞのお墓が建ち並ぶのは、『釈迦』入滅後の56億7千万年後に『弥勒菩薩』が現れる時、悟りを開いた『空海』も甦るとされていて、其の時あわよくば一緒に甦りを期して、or近くで再来を拝む為。らしいのですけど………なんせ地球が誕生してから48億年とされる以上に長い時間が必要ですから何とも言えない壮大な話です。

『善名称院』さんは割と小さなお寺です。と云うより『真田家住居跡』を寺院として保存している感じですかね。

山門から始まる境内には『手水舎』『地蔵堂』『本堂』などの他『真田昌幸のお墓』も在ります。

至る所に『真田六文銭』が翻り寺紋もやはり『六文銭』

『昌幸』墓前に五円玉を六枚納めまして合掌。

ホント周囲は普通の民家の建ち並ぶ中、真田の無念を感じる場所でした。

近くに在る筈の『真田抜け穴』とかも観てみたかったんですけどなんせ車が気になってゆっくり見学できませんでした。次来る時は『真田ミュージアム』も行きたいな。何時になることやら。

コンビニでコーヒーとパンを買いまして、イザ『高野山』

三段壁と千畳敷

『潮野岬』を後に次に向かったのは『海中展望塔』の在る『串本水族館』

ですが、時間的に余裕が無くなり今回はパス。決して入場料………。

海岸線を走る国道42号線は片側一車線の追い越し禁止道路です。前を走る車がきっちり制限速度で走ってくれていますので(道交法遵守)長い車の列が出来ています。

その車が『水族館駐車場』へとウインカーを出したのでついついパスしてしまいました。ホントは海中の中へと降りる展望塔、観たかったのに。

鈍行車がいなくなったので車の流れはスムーズになりストレスは無くなりました。

現在『紀伊半島南部』には高速道路が構築されつつあります。

『恋人岬』や『エビ・カニ水族館』など見所満載なので、『南紀白浜』までは下道を選択します。(高速道路は時間的に早いけど楽しい景色じゃ無い)

『すさみ』の道の駅に在る『エビとカニの水族館』は有料。(道の駅だけ利用しました)

『恋人岬』は普通の海岸。確かに景色は良いですけど、若いカップルが夕陽を見て思わず………って場所ですね。(ハイハイお幸せに) 潮の加減によっては、沖の島を廻った波が左右からぶつかる様を観られるそうですが今回はタダの波でした。

『ダイビングスポット』の『すさみ海中ポスト』も陸から観る訳に行かないし。

時間的節約を考えて途中から高速を利用しました。(やっぱり早い)

『南紀白浜インター』降りると『南紀白浜空港』のすぐ脇を通り抜け一路『三段壁』へと向かうのですが『空港』や『旅客機』に普段縁遠い『佐久市民』にとって、離発着しつつある飛行機も大好き。ついつい車を停めて見てました。(だから時間が足りなくなるの)

『三段壁』 『ミニ東尋坊』ですかね。某お土産売り場からエレベーターで海面迄降りれるそうですがお値段それなり。(私にゃボッタくりです)写真だけ見て良しとします。

『千畳敷』 『宮崎・千畳敷海岸』のように荒々しい感じはなくのっぺりした巨大な一枚岩。でも必見です。

さてホテルチェックインの時間があるので高速をかっ飛びますか。

潮岬

云わずと知れた『本州最南端』

其処には『本州最南端の碑』と展望テラスが在ります。

広い駐車場の周りには訪問客を当て込んだお土産屋さんや飲食店が軒を並べています。

国道を渡り、草地を200mも歩けば『本州最南端の石碑』と『展望テラス』

写真を撮る為に『シャボン玉』を飛ばしました。風に乗ってかなり遠くまで飛んでいきます。(だから………写真が無いんです)

駐車場の脇には一段高い所に『展望タワー』が建っていますが入場料¥1500。

で見える景色はたいして変わらないと思うんですけど………。

少し西寄りに『潮岬灯台』が在ります。此方は灯台内の狭い階段を昇りレンズのある部分まで見学できたはずですがやはり有料だった筈。(確か¥300位?)

今回はどちらもパスしましたけど。

この灯台の足元にスポットライトが在り、海面に向かって夜間強い光が照射されます。

海面すれすれに岩礁が在り、目視できるように照らしているのでしょうか。

訪れた11月末、風は強かったですが温かくてTシャツ一枚で歩いている人も居た位。

昨日は出発直後の『和田峠』で雪の為に1時間閉じ込められたのにね。

長野県民には『水平線』を見ているだけでもごちそうです。

おなか一杯堪能しまして向かうは『南紀白浜』です。

紀伊大島・トルコ記念館

今回の『紀伊半島一周』に関して写真が一切在りません。

一番最後の『神宮内宮』で神様(?)にぶつかりそうになった時、それまで撮り貯めておいたカメラの撮影データが全て消えてしまいました。

写真はグーグルマップ等でご確認下さい。

紀伊半島南端は『串本町』 その東側に『紀伊大島』が在ります。

島へと渡る橋はループで高度を稼ぐ仕組み。橋の下を船が通れるようにする為です。

この『ループ』が出来る前は『跳開橋(勝鬨橋)』や『施回橋(天橋立)』や『昇開橋(筑後川橋梁)』などが主流でしたが『可動橋』に比べメンテナンスや維持費が安い事から橋桁の高い橋が主流です。高度差を稼げる直線距離が無い場所では『ループ』で高さを稼ぐ工法が取り入られています。

この『ループ』バイクで走ると実に気持ちいいんです。

佐久から一番近い『ループ』は、お隣『山梨県・小淵沢』にある『インター白州ライン』です。暇になったらバイクで走りに行こうかな。

『紀伊大島』に何故『トルコ記念館?』と思うでしょ。

1889年、トルコ王国からの使節団650名を乗せた軍艦『エトワール号』が嵐の中、帰国の途に着くが、紀伊半島を廻った『紀伊大島沖』で座礁してしまいす。荒れる海をものともせず救助に向かった地元漁師は奇跡的に『69名』を救助します。

お陰で『トルコ』と『串本町』に友好が生れ、現在では慰霊碑のみならず『トルコ記念館』を建設し『文化交流』しています。

『海金剛』~『樫野崎』には大小様々な岩礁が連なり、荒れた海に船が流されたらひとたまりも在りません。嵐の中を命懸けで救助に向かった漁民の勇気に感謝し『トルコ』が記念碑を建設しています。

『トルコ』のお土産屋さんも在り、『ペルシャ絨毯』や『ガラス細工』『トルコ・コーヒー』や『トルコアイス(伸びるヤツ)』の販売などもしています。

『トルコ・アイス』は『長い金属ヘラ』を使ったパフォーマンスが楽しいんですけど、季節外れの為かそのパフォーマンスは観られませんでした。(youtube参照)

『樫野崎灯台』は外階段の展望台無料。太平洋の水平線が素敵。地球が丸く感じます。

紀伊半島を大きく迂回する輸送船は『カーキャリー』かな。

海なし県民には何時間でもいられる場所です。

橋杭岩

国道42号線を南下していくと見えてくるのが『橋杭岩』の奇岩です。

海の中に一直線に屹立した岩が並んでいます。その高さ数メートルから10mオーバーの物まで在ります。

『道の駅・くしもと橋杭岩』の駐車場に車を停め、海岸線へ。

『道の駅』ですから『売店・トイレ』や『展望テラス』を併設しています。

でも此処は海岸線を歩いて………干潮時は歩いて沖合の『蛭子大明神』まで行けるそうですがまだ行った事無いです。多分大潮の時とか夏場サンダル履きじゃ無いと渡れないのかな。

大勢の人がカメラ・スマホを向ける景勝地の中、一人だけ人影が入り込むのもなんだかなぁの感じだったので早々に海辺から上がります。

ホントは行ける所まで行ってみたかったな。

ぶつぶつ川

『那智の滝』で心が洗われた後、一路海岸線迄下り再び国道42号線。

道路の脇には『ミカンの無人販売所』が並んでいます。

素人眼には違いが解りませんけど、ほぼ同じ数入った袋のミカンが¥500・300・200と三種類の料金設定。モチロン一番安いやつ買いましたけど。(これでも充分の甘さと美味しさ)無人販売所の横には『ミカンの樹』が並んでいて手を伸ばせば………。

長野県にもりんごの無人販売所などが在り、やはり手を伸ばせばりんごの実に手が届きます。やはり心無い者が悪戯する事もあるみたいでリンゴ農家さんは心を痛めているとか。ミカン農家さんも同じ気持ちでしょう。とるのは写真だけ。(その写真が………。)

前回紀伊半島を一周した時にはその存在すら知らなかった『ぶつぶつ川』

カーナビに音声入力するとちゃんと案内が始まりました。

正直、物好きじゃ無きゃ特に訪れる事も無いでしょうけど私ゃ好奇心旺盛です。

湧き出す水が石垣の間から流れ出し、10m程で他の川と合流します。

この湧き出し口から合流地点までの流れに名前が付いていて『ぶつぶつ川』と言うそうです。

そして公式認定『日本一短い川=ぶつぶつ川』と表記されています。

魚が泳ぐわけでなく、水草が揺れるのでもない普通の川なんですけどネ。

写真在りませんのでググってください。

それより車を停めた駐車場から『海水浴場』の砂浜の方が海なし県民にとっては素敵かも。

那智の滝

滝好きのこーちゃん。北は『知床・カムイワッカの滝』から『西表・マリゥドの滝』更には山登りしながら眺めた名もなき滝やら、名前のインパクトから訪れた『殺人の滝』まで幾つの滝を観てきた事やら。(通常は観るだけなら『タダ』だからなんですけど)

『日本三大瀑布』に数えられているのは『日光・華厳の滝』『茨城・袋田の滝』そして『熊野・那智の滝』と云われています。

過去、和歌山県も何度か訪れましたけど、何でだろう?『那智の滝』だけは訪れた事無かったんです。(神聖な場所すぎて私的に『ラスボス』扱い?)

でも『華厳の滝』は『中禅寺湖』の水門から流れ出ているし、『袋田の滝』は大きな『嘗め滝』だし。

私の『日本三大瀑布』は甲乙つけずに『立山・称名滝+ハンノキ滝』『那智の滝』『須坂市・米子瀑布』を提唱したいです。

で『那智の滝』 『熊野那智大社別宮・飛瀧神社』の御神体として奉られています。

那智大社へと向かう道路沿いからも遠望できるんですけど此処はひとつ『飛瀧神社』参拝がてら滝の傍まで行ってみます。

『青岸渡寺』から歩いても神社入り口まで300m位だから、足腰丈夫なうちにどうぞ。

杉並木の中、清楚な空気の中を数十段の歩き易い石段を降りて行きます。

鳥居と石の欄干の奥に『那智の滝』が拝めますが、『特別拝観料』を払って『御瀧祈願所』まで行ってみます。

拝観料を払うと『延命長寿の御瀧水』を掬うための『水杯』と『お守り』を頂けます。

時代でしょうか『コロナ対策』の為、一つずつ杯が個別包装されていてそれで水を受けて飲む仕組みです。(杯はお持ち帰り可)『杯』は良い御土産です。

少し登り上げると『那智の滝舞台』に到着。平日昼間でも結構な人が佇んでいます。

確かに特別な雰囲気が在り、その場所にいるだけで心身共に清らかになる気がします。

立ち去りがたい気もするんですが他の人の為にも場所を開けなきゃ。

帰路、一方通行途中の『大黒堂』なども参拝しまして出口の『領布所』で御札を頂きました。

登りの石段では少し足取りが重くなりましたがそれでも絶対行く価値あり!

いや。日本人なら行くべき場所です。

今回。写真データを全て紛失してしまったので写真はグーグルマップ等を参照してください。(あ~ぁ。500枚以上の貴重な写真が………)

熊野那智大社

紀伊勝浦で泊った宿のすぐ前は『勝浦漁業協同組合・競り市場』が在り、朝3時頃には漁船が帰航し、クレーンによる荷上げ(荷下ろしかな?)が行われていました。

舟やクレーン車のディーゼルエンジンの響く音にとても寝てられたもんじゃ在りません。(だから部屋のアメニティに耳栓があったのか)

『夜討ち朝駆け』は私の旅行の常套手段ですから、3時起きでも全然平気。

近くのコンビニで『ホットコーヒー』を買っていると『漁業関係者』らしき方(だって皆さん長靴)が三々五々集まってきます。

『クレーンフック』が船倉の底まで降りていくと、暫くして数匹の『生マグロ』が尻尾を吊るされた状態で競りの場所に降ろされ、『手鉤』がを持った『若い衆』が『種類・大きさ』別に並べて行きます。

一通り大まかな分類が済むと『移動式台貫秤』で一匹ずつ(小型のマグロは数匹まとめて)重さを測り紙に記入して貼り付けて行きます。

それはもう見ていて鮮やかな流れです。