長楽寺

『群馬県・下仁田町・本宿』に在るお寺です。

『川越街道(国道254)』と『姫街道・通称 紅葉街道(県道43号線)』の分岐地点の『本宿』は歴史の古い街で、尚且つ『鉄道路線』から離れている為、昔の面影を残しています。

此処に在るお菓子屋さんに寄ってみたいのですが店休日が同じらしく、何時行っても閉まっています。(閉業では無いらしいので何時かは行ってみたいなぁ)

『本宿』から『美和峠』へと続く街道沿いに古い歴史の神社仏閣を観る事が出来ます。

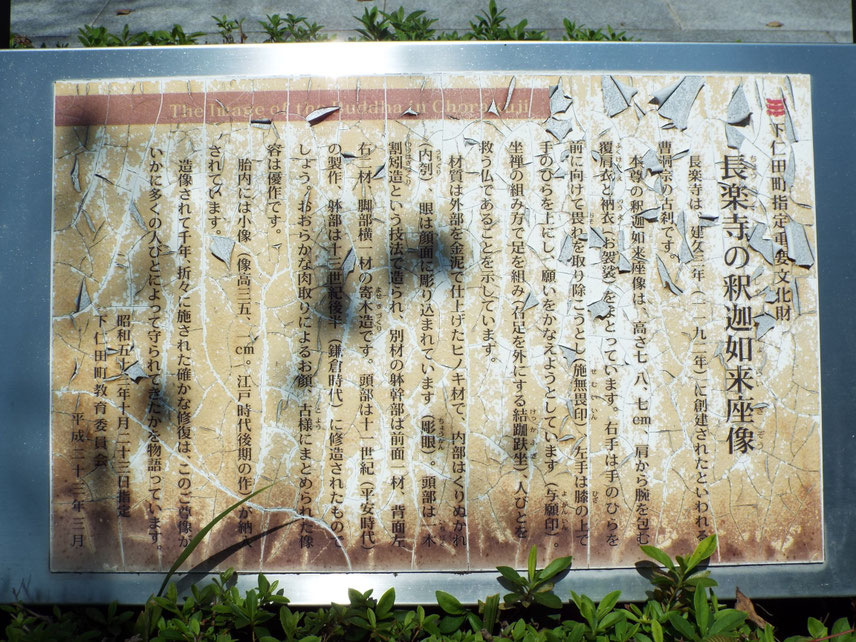

『曹洞宗・弘誓山・長楽寺』 石柱の文字が全部読めないのは私の力量不足です。

『絶倫』って宗教用語だったのね。

『手水』の手前に不凍栓が付いており、捻ると水が出ました。

水道で或る以上、24時間出しっぱなしにするのもどうかと思われるので、このシステム有難いです。

手と口を清め、ついでに空のペットボトルも一杯にしまして。

建立は『1192年(いいくに)造ろう鎌倉幕府』の1192年。

御本尊は『釈迦如来坐像』 詳しくは写真をピッチアウトして読んで下さい。

お寺の『総門』から歩くと、一直線に『本堂』まで結んでいる『参道』って少ないんです。(ってか皆無?)

必ず『升形』が在ったり、折れ曲がっていたり。高低差を利用して石段を造ったりしています。

此れは『門外(俗世間)』から直に『御本尊(天界)』が見えない様にしている為だとか。(諸説あります)

現代の様に本堂近くの駐車場まで車で乗り付け、すぐに『本堂』で参拝と違って、娯楽の少なかった昔は歩いて寺まで辿り着き、参拝(拝観)する期待感を高揚させる為に敢えて視線をずらしたそうです。

真っ先に本堂にて参拝。扉は………閉まっています。(そりゃ昨今の防犯事情じゃ仕方ないか)

荒船神社奥の院

『群馬県・下仁田』を流れる『市ノ萱川』の支流『相沢川』を遡ると、こんな所に集落が?ッてな処に出ます。ふと交差点で思案。

この石畳が正解。だけど普通車じゃ無理かも。

でもっとびっくりするのが『グーグルカー』がこんな道迄入り込んで『ストリートビュー』を撮影している事。

山道を歩いて撮影している『ストリートビュー』なんかも在るけど、ホントご苦労様です。

『荒船山登山口』から山の中へと入ります。

『杖』が用意されている処を見ると結構訪れる人いるみたい。

此処から登ると『荒船山稜線』に出れますが、今回は『荒船神社奥之院』迄。

林の中を歩くから陽射しを避ける事が出来ます。

かなり下を流れる『相沢川』の川の流れる音が気持ちいい。

10分程も歩くと小さな祠が見えてきます。

秋桜

『秋桜』と書いて『コスモス』

歌なると

♪ 薄紅の 秋桜が 秋の日の 何気ない 陽だまりに 揺れている………

『山口百恵』さんの名曲『秋桜』 作詞作曲は『さだまさし』さん。

でも私ゃ『コスモス』も好きです。

♪ こんな小さな 折れそうな花に コスモス なんて 誰が名付けた

夜空の星と 同じ名前で 秋桜いつも 空見上げてる

『海援隊』の知る人しか知らない『コスモス』

中略で続くのが

たった一人の 女の為に 去年と違う 秋が訪れ

たった一人の 女の為に 酒が濃い目になりました。

青春時代に酒を覚え、段々と酒が濃くなっていったのは 『たった一人の女の為』でした。

『京王線・明大前』の駅前の安酒場で初めて『ボトルキープ』をした時、『角瓶』を入れようとしたら『ホワイト』にしとけと店の主人に云われました。「酒の味が解かる様になってから角にしろ」

で確か当時¥1400売りの『サントリーホワイト』のキープが、期限無しで¥1500

月に三回ほど通って一本開ける位のゆったりスペースでした。

『お通し』も『チャージ』も無い店で、料理2~3品食べて、水割り飲んで ¥2000位で済みました。

先日、『明大前』に立ち寄ったら大きな店になっていてビックリ。開店前で主人には会えませんでしたけど今度は飲みに行くからね。

で『秋桜」

チョット分かり辛いですけど、ピンク色は全部『秋桜』です。

佐久では『コスモス街道』が有名ですが、一面の『秋桜』を観るなら

『山荘・荒船』から物見岩方面に登った場所に『秋桜畑』が広がります。

『秋桜』は一年草で冬には枯れてしまいます。翌春種を捲き、人の手で育てる事で『畑』になります。

『コスモス街道』は近隣住民や有志により、種まきから水やり、草むしりなど作業の末に成り立っています。

私が子供の頃、『内山峡』は『奇岩・奇石』の名勝地が沢山ありました。

『夫婦岩』とか『ローソク岩』なんてのも在りましたが、風化や崩落により随分数が少なくなっちゃった。

テラスの向こうに見える『テーブルマウンテン』みたいな山が『荒船山』です。

『箱舟』の『船尾=艫』にも見えるから『艫岩』 で広い稜線を歩くと『船首=物見岩』です。

『神話・ノアの箱舟』では『ノア』が山の上に『巨大な箱舟』を作り上げますが、まさにこの山位巨大じゃ無いと様々な『動物のつがい』を乗せる事は出来ないかも。

『八ヶ岳』や『車山』から見ると、波間に浮かぶ『箱舟』に見えます。

『荒船山』とは言い得て妙ですね。

上房バス停

国道142号線で『立科』の街中を過ぎ、『権現スポーツ広場・権現の湯』入り口の次、コンビニの在る『山部交差点』を右折。地方県道147号線を進むと大きな右カーブになります。

『バス停・上房』が在るのですが、まっ大抵の人は素通りしちゃいます。

私も此のカーブが気持ち良いので、バイクで体を傾けながら一気に駆け抜けるのですが。

偶々ツーリングの帰りに雨がぱらつき出し、一時の雨宿りに『上房バス停(待合室)』に駆け込みました。

土地に余裕のある地域では『立派な待合室』を持つバス停が多く見られます。

バスを待つ間に雨に『濡れない様に。寒さに震えない様に。夏の日差しを避ける為』

『駅舎』は所有鉄道会社が『建設・維持管理』をしていますが、バス停は地域住民の優しさで成り立つ場合が多いみたいです。(バス会社が出資しているのかも知れませんが)

此のバス停はロータリーになっていて、『東信観光の路線バス』と『町営たてしなスマイル交通』が停車します。このエリアから『しなの鉄道大屋駅』方面や立科町とを結んでいます。

『バス会社』は、地方に行けば行くほど『マイカー』の所有率の高さから経営が難しい物になります。

しかし『高齢者・免許返納者』が増えるにつれバスの需要は無くてはなりませんが、運行状況や利用率の厳しさから『デマンドタクシー』(バスの代わりとして、行政が管理し、タクシー会社の『ジャンボタクシー』等を乗合で運行する。要予約)に切り替える市町村が多いのも事実です。

私の知り合いに、普段は『路線バス』を運行し、『観光シーズン』は観光バスの運転もするという運転手さんが大勢いました。コロナで需要が激滅した際に、『運転手』を辞めてしまいましたが。

この『ロータリー』の一画に『藤棚』等が在り、春先はその甘い匂いと可憐な紫の花を見せてくれますが夏になると『よしず』が貼られます。

『ここ野菜無料です』と大書きされた手描きの看板。

『無人販売』は偶に見かけますけど『無料』です。

右下に小さく『品切れならごめんなさい』とも書かれています。設置者の人柄が偲ばれますね。

以前、偶々籠に野菜を入れている人を見掛けました。

近くの農家さんで、B級の『売り物にならない野菜』や、道の駅等に出荷したけど当日売れ残った野菜や果物を処分するよりは生活に困っている人の役に立てばと提供しているそうです。

『B級品』と云っても『曲りキュウリ』や『傷在りトマト』 さっきまで販売されていた果物など、食べる分には遜色ない物ばかり。時期的に穫れすぎるとどうしても売れ残るのは仕方ないのだとか。

翌日には新鮮な『野菜・果物』等が収穫されるので入れ替える為だとは云えやはり辛い時もあるだろうな。

此の日も『漬け瓜』や『ズッキーニ』が箱に入れられていました。

折角の御好意。『漬け瓜』を二本と『ズッキーニ』を一本頂きました。

私、スーパーの『半額割引』全然気にしません。

だって食べられるのに『賞味期間(時間)』の表示の為に棄てられてしまうなんて『何て罰当たりな!』

衛生面を管理する行政の指導ですけど、私が子供の頃は『食べてみて、痛んでいたら棄てればいい』位な考え方で、死んだ奴は一人もいない。

『在庫処理セール』なんかで、『賞味期限切れ』でも購入する事在ります。

だって『贈答用そうめん』なんか夏に売れ残って秋には『半額』、賞味期限まじかだと『9割引き』になるんですもん。

『素麺』なんて2~3年熟成させた『ひね物』の方が美味しかったりするのにねぇ。

何か世の中、間違った方向へ多々動いているけど、一部の心ある人によって暖かい気持ちになれます。

因みに此の『無料』 設営期間が在りますので注意です。(今年は9月末で終了しています)

遊佐卯之助

『遊佐卯之助』という名前。覚えておいてください。

第二次大戦の最中、多くの若い犠牲者を出した『特攻』

被弾し、海に落ちるよりは少しでも相手に被害を与えたいと敵艦への『体当たり』をしたパイロットを英雄視し、その後は爆弾を抱えたまま体当たりする事を優先した海軍の作戦です。

戦闘機には片道分の燃料しか入れず、無事に変える事は儘ならない状況だったそうです。

『特攻出撃命令』が下ると飛行場で『水杯』を交わし、『敵戦艦』を目指して飛び立ちます。

一説によれば『水杯』に『薬物』を盛られ、正確な判断が出来ない状況だったとか。

そして上官の命令により飛行場を飛び出したが最後、生きて帰る事は出来ませんでした。

其の時、多くの『特攻隊員』を送り出した上官は「必ず後を追うからな」と誓ったそうですが………

以上のシーンは戦争映画などに良く描かれるシーンです。

でも本当に『後追い自殺』をした方がいます。

戦死した『特攻隊員』を憂い、約束を果たす為、終戦の三日後、幼い娘と奥さんを道連れに自害した飛行教官の名前が『遊佐卯之助』さんです。

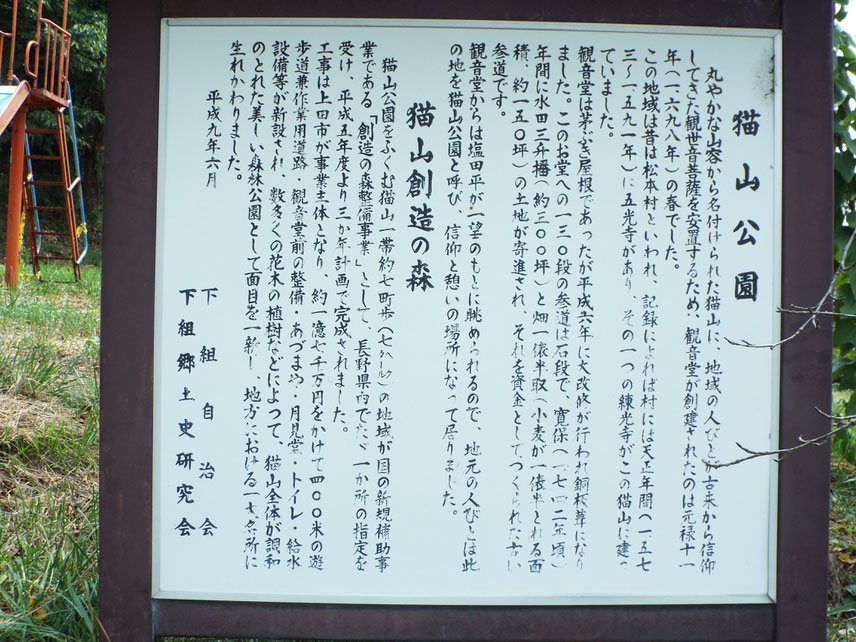

『猫山児童公園』の一角に慰霊碑が建っています。

『卯之助』さんは軍人ですから、『特攻隊員』との約束を果たす為に自害したのは悲しいですけど、自分の『幼い子供』と『奥さん』を手に掛けたのは………自責に耐え切れず精神的にまいっちゃったのか。

自分が自害した後の、世間の風当たりを考えたのかも知れませんけど、子供に罪は無いじゃない。

子供と奥さんの遺体の在った場所が記されていました。

『猫山』の東斜面、交通量の多い道沿いです。

以前は擁壁だった場所に階段が付けられ標柱が立って居ます。 駐車場は在りませんが、道向かいの空き地に車を停められます。

後日、自害した8月18日に、有志による供養が行われたと新聞に書かれていました。

訪れた8月初頭は階段も荒れていました。多分この階段を通らないのか。

生後僅か27日の『長女・久子』さんと『妻・秀子(22歳)』の自刃現場は更に登ります。

木陰の道をしばらく進むと

猫山

『上田市・塩田』の東側、『長野大学』や『リサーチパーク』の在る辺りを『東山』と云うらしいです。

『上田中心地』から各方面を鉄道網で結んだ『上田電鉄』は『モータ・リゼーション』(死語!)以前の重要な『公共交通機関』として、『上田=真田傍陽線』『上田=青木線』『大屋=丸子線』が在りました。

現在は『上田=別所線』が残るだけですが、『下之郷駅』から『丸子』へと延びる支線が在りました。

『下之郷駅』~『生島足島神社』の直ぐ西側を通り抜け、『現塩田東小学校』~『富士山地区』を抜けて『西丸子』迄を繋いでいました。(尤も1963年に廃線になってしまいましたが……)

今でも田圃中の舗装路脇に『馬場駅ホーム跡』が確認出来ますし、『県道82号線・通称上田丸子線』の『長野計器・丸子電子機器工場』の入り口に『丸窓電車』が資料館として公開保存されています。

※平日の工場稼働時間ならば内部見学可能。

時代の変化と共に貴重な物が失われていくが、それを保存してくれる方々に感謝です。

何で『猫山?』 『捨て猫・野良猫』が多かったから? まっ行ってみなけりゃ分かりません。

はい。猫が伏せているような形をしているからだそうですが、航空写真でも………どうだかなぁ。

私ゃ山裾の『観光農園』で『いちご狩り』した事在るぐらいの『猫山』ですが、実は此の場所………。

その前に、取り敢えず『猫山観音様』に参拝しますか。

石段を昇りつめた先に御堂が建っています。

参拝してから中を覗くと

う~ん暗くてよく見えませんが『聖観音様』ですかね。(個人の感想です)

参拝を済ませ裏手に廻ると『遊歩道』が続いています。

山の上にも関わらず『管理小屋』や『道案内』『水道』(水が出なかった)が在りました。

日米神社

佐久から『別所』方面に向かうのに『丸子』経由で『来光寺池』のクランクをカクカクっと曲がって『塩田平』を突っ切るのが常でしたが、『平井寺トンネル』が出来てから(通行無料になってから)はトンとこの道走らなくなりました。

カーナビでは某所コンビニから『上田リサーチパーク』経由でって指示も出るんですけど、私のバイクナビが無いもんで迷いながらも好きな道走るんです。(ルンルン)

で『日米神社』 マップで見つけ行く場所候補に入れときました。

以前は『バス通り』で交通量もそこそこ在ったんですけど、私がバイクを停めて十数分の間、車どころか誰一人通りませんでした。

でも『横断歩道注意喚起』のひし形がペイントされていますから、時間帯によっては交通量が増えるのかも。

『扁額』の文字、此れで『日米神社』と読むのかな。(一応此処で間違ってないんだけど)

拝殿にて参拝。その後境内をぶらつくも何処にも『日米神社』の名前の由来が書かれていません。

住宅地に在り、草刈などもされているみたいです。

『日米関税』などで新聞に『日米』の文字を見掛けますがまさか関係無いよネ。

でもう一度扁額を見返すと『四米』に読めなくもない。

ご存じの方。一報をお願いします。

大圓寺 part 3

頂いたパンフレットによりますと。

創建は1602年。『上田・月窓寺』に、在る罪を犯し人が身の保証を願い出て逃げ込みます。当時、寺の境内は『寺社奉行』の管轄下に在り、『町奉行』は簡単にに手出し出来ませんでした。(だから博打が横行し、場所代の事を『寺銭』と云います。離縁を求めて奥さんが寺に駆け込めば、やはり町奉行の管轄から『治外法権』になりますので、当時『DV』や『稼ぎの無い亭主』と別れる唯一の方法が女性は『縁切寺』でした。男は『三行半』を町奉行に届け出れば離縁が成立したんですから、男女格差なんてもんじゃない時代ですね。あっ此処までは余談です) 役人と交渉の末『罰しない事』を条件に罪人を引き渡しましたが『池田・長門守』は罪人を斬首してしまいました。当時の『月窓寺・久谷大和尚』は大激怒し『江戸幕府』に事の顛末を訴える為、江戸に向かって旅立ちますが、ようやく碓氷峠で追いついた『池田長門守』は深く謝罪し、斬首された罪人を供養する為の『寺』を『池田長門守』の領地に建立する事を約束します。それが『大圓寺』です。

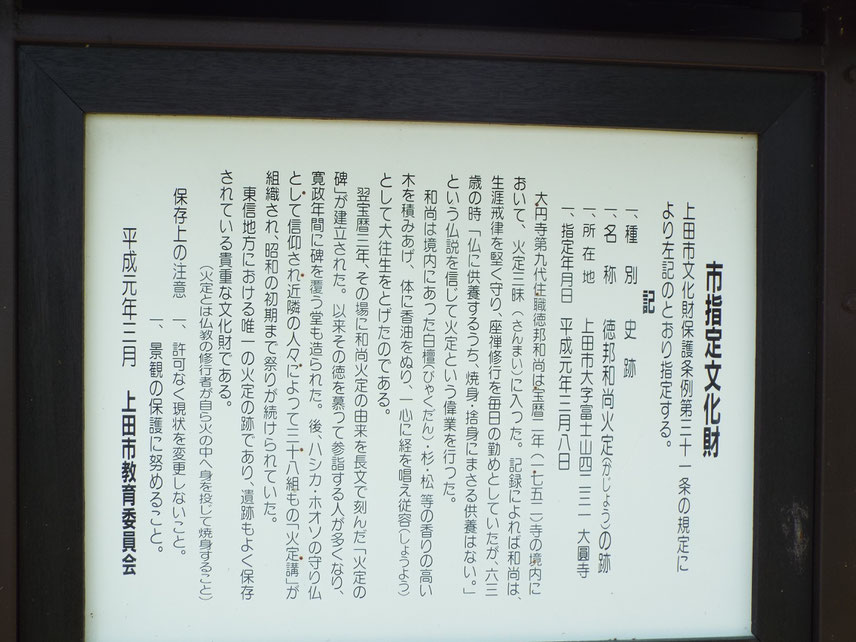

そして時は流れて1752年。宝暦年間に大流行した疫病を深く悲しんだ『九代・徳邦和尚様』は『火定』を行いました。『火定』とは『即身仏』になる方法の一つで、清めた自身の身体に『香油』を塗り、火をつけるというものです。自分の命と引き換えに病んで無くなる人を救いたいと『命乞いを願う』為の儀式でした。翌年『徳邦和尚様』の遺骨を埋葬した場所に石塔が建てられました。

向日葵の咲く小高い場所に小さな建物が見えます。『火定尊』としてひっそりと祀られています。

石碑には偉業を説明する碑文が刻まれているそうですが、恐れ多くて『お賽銭・合掌』のみに留めます。

『火定三昧』の他、『常座三昧』(常に座禅を続ける)『常行三昧』(常に念仏を唱えながら堂内を歩き続ける)などは命懸けの修行をして人々を極楽へと導く仏教の教えです。

私ゃ仏門に生まれなくて良かったぜィ。

大圓寺 part2

本堂にて参拝。入り口は施錠されていました。

庭を見学してバイクに戻ろうとすると、『草刈り機』を手にして山から下ってきた方がいました。

お話を伺うと『ご住職』の方で、本堂の戸を開けて頂き、御本尊を拝見することが出来ました。

普段は開けてあるそうですが、不在の時は仕方なく施錠せざるを得ないとか。

拝観者用にパンフレットなどが用意されていて、見ますと様々なイベントを開催するみたいです。

詳しくは『上田・大圓寺 ホームページ参照』

本堂を後にして振り返ると………山門屋根の装飾です。

『仏教の四神(毘沙門天・多聞天………)』では無く大陸風の感じがしなくないです。先に気が付いていればご住職に伺えたのに。

昨今のお寺では『墓じまい』や『檀家離れ』が深刻な問題で、お寺を維持していくのも大変だそうです。

そこでこちらのお寺では宗派を問わず『自由墓苑』として『墓所の提供』や『樹木葬』『永代合祀葬』など『お墓』に困っている人に様々な形で霊園を提供しています。

『筆塚』の奥に見えるのは『猫』? 霊園の一角にはペット専用の墓地も在りました。

『ペット霊園』と聞くと、私ゃ『スティーブンキング著・ペット セメタリ―』を思い出します。

『ペット セメタリー・pet sematary』は映画にもなったホラーで、死んでしまった飼い猫をペット霊園に埋葬した処、暫くすると性格は別物だが生き返って戻ってきた。後日娘が事故に遭い死んでしまったが………

私は『アメリカ文学』結構好きでして『マークトゥエイン』に始まり『スタインベック』『スティーブンキング』『シドニーシャルダン』など読み漁りました。中でも『ホラーの巨匠・スティーブンキング』はお勧めです。只この頃老眼で、細かい文字読んでると眼が疲れるんです。(老眼ってホント嫌な言葉)

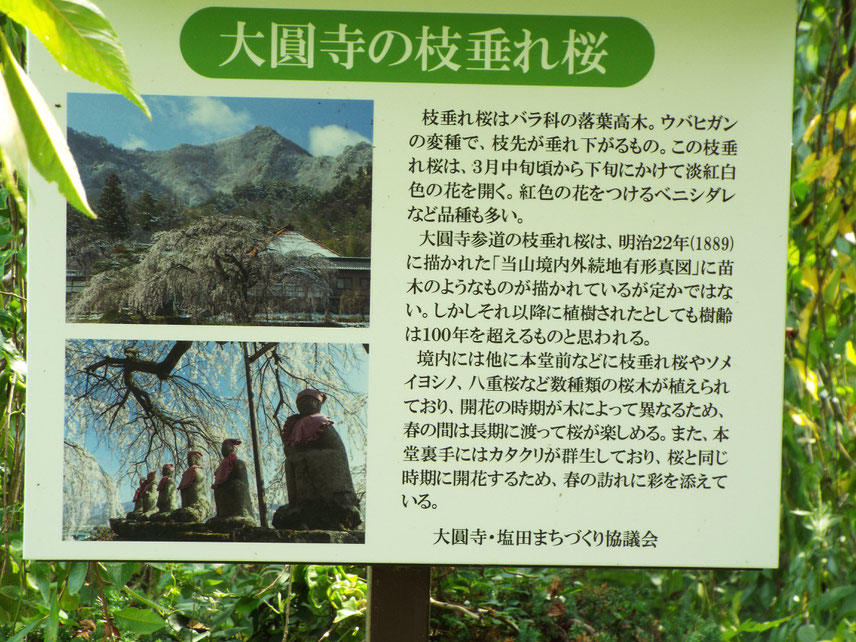

春になると『カタクリ』が群生するという山の方へ歩いて行くと………『アカマツ林』

塩田で有名な『松茸料理』の『見晴台』のすぐ傍でした。

そろそろ『夏松茸』が出る頃です。『松茸泥棒』と間違えられるのも嫌だからそそくさと下山します。

そしてご住職に教えて頂いた………以下次回です。

大圓寺

今どきのバイクは、スマホホルダ―とUSB電源を持ち、『ナビ』を見ながら走れちゃう。

私のバイクは『今どき』じゃありませんから、電装はおろか『バッテリー』すら有りません。

当然エンジン始動は『キック』か『押し掛け』 冬は『チョーク』に失敗するとテンでエンジン掛りゃしない。(冬でもバイク乗ります)

なもんで知らない土地では迷う事多々あります。

ホワイトバランス失敗じゃ無く、日焼けして白く飛んでる看板です。

写真などを見て何処に行こうか決めたりするんですけど。

『大円寺』 行った事無いなぁ。で今回は『大円寺(旧字体大圓寺)』です。

案内看板から真っ直ぐ登ったので総門を通らないで駐車場に着いちゃいました。

此の裏手に『カタクリ群生地』が在るとか。春先に出も再訪予定します(忘れなければ)

例のごとく『総門』迄下って、参道を歩き直します。

いや~此の場所。実に気持ち良い。 桜の古木がトンネルになってます。

(カタクリと桜は若干開花時期がズレるから二回来なきゃ………)

本堂裏手のカタクリは桜と同じ時期に開花。(一度で済むじゃん)

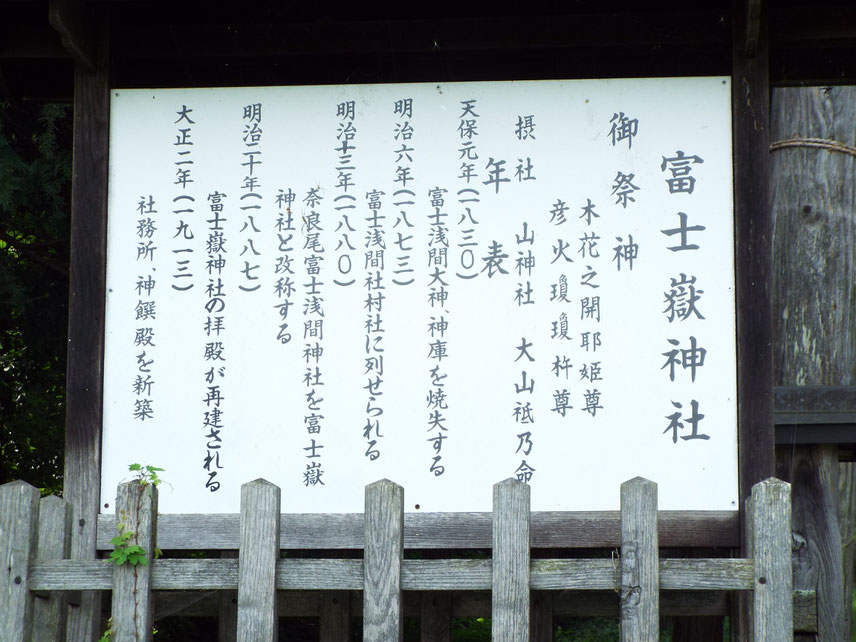

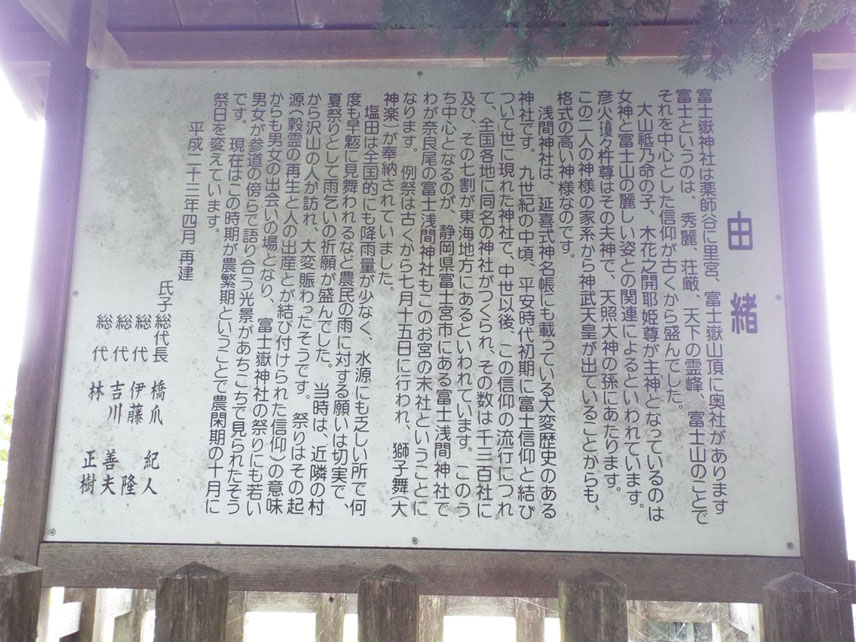

富士嶽神社

日本一の山『富士山』の山頂は『富士山本宮浅間大社』の所有地です。

山頂には『浅間神社奥宮』と『久須志神社』(浅間神社の末社)が建っています。

『富士山』なのに『浅間・せんげん』

じゃ『浅間山』の山頂には? 答えは『富士山本宮浅間大社・浅間山・奥宮』(だったと思う)石の祠だけでしたが。

『浅間神社』は日本各地に存在し、火山の噴火を抑える意味も在ります。

『祭神』は『浅間(あさま)大神』=『木花之佐久夜毘売命(コノハナノサクヤヒメ)』

『桜の生まれ変わり』とも云われた絶世の美貌の持ち主です。

姉にあたるのが『石長比売命』 顔はブサイクだが、永続の命を持つと云われていました。

天孫降臨の『邇邇芸命』が奥さんに選んだのは『木花之佐久夜毘売命』美しい事は美しいがその美しさと命は永続では無いという象徴だそうです。(仮に石長比売命を選んでいたら、その後の天皇家に繋がる人は、かなりの長寿を全うする事となったらしい)

故に『神の子孫』であっても『人』としての寿命が在るのだとか。

道路を進んでいくと一の鳥居が在ります。車の轍が続いてますので一礼して鳥居を潜ります。

『摂社』の『大山祇命』は『木花之佐久夜毘売命』(漢字表記は色々あるみたいです)のお父さん。

『海彦・山彦』のお話の、『山彦』です。

鳥居を潜った時に見えていたんです。このフェンス。

この手前に『給水地』が在って、車で見回りに来るみたい。

でこの先、車の轍も無いんですけど。

でフェンスに貼られた注意書き。『素手で触らないで下さい』

電機柵にでもなってんのか? 『エキスパンド鋼』の切り口が鋭く、下手に触ると手を切りそう。

バイク乗る時は皮のグローブしてますんで大丈夫。行かれる方『軍手』が在ると安心です。

『害獣除けフェンス』が在るって事は『猪・鹿・(蝶じゃ無くて)猿』の類でしょうか。

まさかの『熊』! 山行きの時は用に『熊除けベル』をウエストバックに入れてますけど、ホントに『熊』がいるなら何の役にも立たないでしょう。

『熊スプレー』も持ってはいますけど今回は持ってこなかった。

昨今、里山に出没する熊の被害を聞くだけに、フェンスを開けるだけでチョット涼しくなりました。

ん~余り人が入らないのかな。で真っ直ぐの参道を10分ほど歩くと

杉木立の中、苔むした石段の先に社が見えてきました。

韓猫神社

何の前知識も無く、道路脇の標識を見て ん!

後から取って付けた(まんま言葉通り)案内の『韓猫(からねこ)神社』

確か『上田市・半過(はんが)岩鼻』の伝説で耳にした様な。

『上田市・道と川の駅おとぎの里』に書かれていたと思うんですけど………

養蚕が盛んな上田地方にとって『ねずみ』は『ねずみ』は『蚕』ほ捕食する天敵でした。『鼠』が増えれば収入減となる為、『猫』を飼って『鼠対策』にしたと云うのがひとつ。

他には『化け猫』と化し人々を苦しめた猫を退治し、神社を建てて祀った。と云うもの。

更には巨大な『化け鼠』を退治する為『大陸(中国?韓国?)』より『大型猫』を連れてきた説。

『千曲川』が『半過岩鼻』の辺りで土砂崩落によって堰き止められ、『天然ダム湖』が出来た時、『鼠』が大繁殖し人々を困らせていました。考えた挙句『唐猫』を大量に連れてきて『鼠退治』をしようとした処、逃げ場を失った『鼠』は天然ダムの土手に逃げ込み、沢山の穴を掘ってしまった為に『ダム』が決壊し上田盆地が出来たとか。

濁流にのみ込まれ『大猫』も『大鼠』も死んでしまいましたが千曲川の下流、『大鼠』が流れ着いた場所が『ねずみ』、『唐猫』が流れ着いた場所が『軻 何の前知識も無く、道路脇の標識を見て ん!

後から取って付けた(まんま言葉通り)案内の『韓猫(からねこ)神社』

確か『上田市・半過(はんが)岩鼻』の伝説で耳にした様な。

『上田市・道と川の駅おとぎの里』に書かれていたと思うんですけど………

養蚕が盛んな上田地方にとって『ねずみ』は『ねずみ』は『蚕』ほ捕食する天敵でした。『鼠』が増えれば収入減となる為、『猫』を飼って『鼠対策』にしたと云うのがひとつ。

他には『化け猫』と化し人々を苦しめた猫を退治し、神社を建てて祀った。と云うもの。

更には巨大な『化け鼠』を退治する為『大陸(中国?韓国?)』より『大型猫』を連れてきた説。

『千曲川』が『半過岩鼻』の辺りで土砂崩落によって堰き止められ、『天然ダム湖』が出来た時、『鼠』が大繁殖し人々を困らせていました。考えた挙句『唐猫』を大量に連れてきて『鼠退治』をしようとした処、逃げ場を失った『鼠』は天然ダムの土手に逃げ込み、沢山の穴を掘ってしまった為に『ダム』が決壊し上田盆地が出来たとか。

濁流にのみ込まれ『大猫』も『大鼠』も死んでしまいましたが千曲川の下流、『大鼠』が流れ着いた場所が『ねずみ』、『唐猫』が流れ着いた場所だはこの猫を大切に奉り『軻良根古(からねこ)神社』を建てました。

地名が残っているから信憑性が………判断はお任せします。

林を越えた処に広場が在り、社が建っていました。

距離的に100m。 此れかな? でも何も書かれていません。

多分此処で間違え無し。(だと思うんですけど)

私、『犬』より断然『猫』派です。 犬や猫を放し飼いに出来る位な広大な庭を持ってんなら『猫』を飼いたいけどね。

というか『鎖』や『部屋』に閉じ込める位なら飼わない方が犬や猫の為だろうと。

自由に飛び回りたい『鳥』を鳥かごに閉じ込める………それで『愛鳥家』? 聞いて呆れんぜ。

実は子供の頃『猫』を拾ってきた事在ります。『タマ』と名付け蒲団に潜り込んで寝る位私に懐いてましたが、家の前の道路に飛び出し車に轢かれました。それ以来ペットは飼えません。

死んでしまった猫の事を思い出し『神社』に参拝。

『タマ』今度お墓参り行くからね。

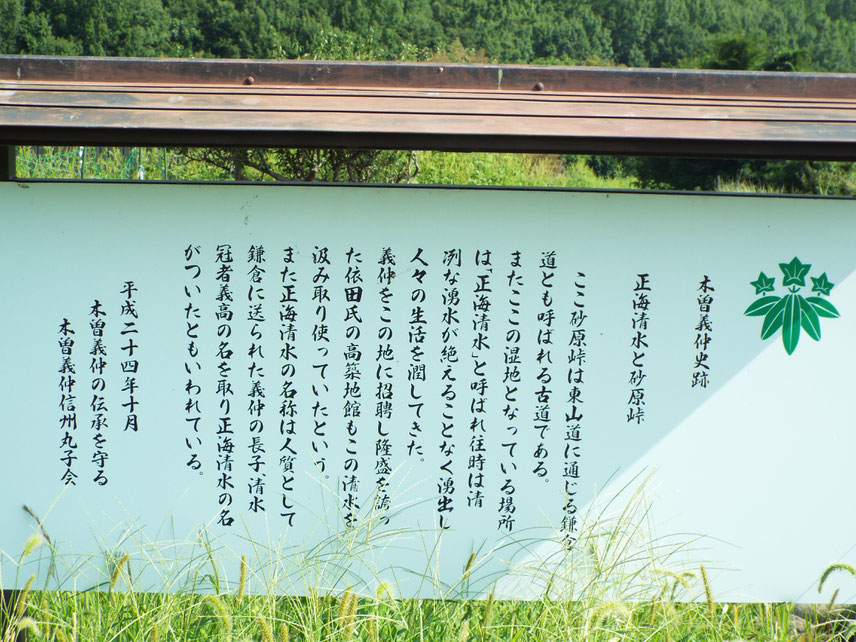

砂原峠

『砂原峠』へと続く道は初めて通りました。

『丸子』から『塩田』方面へは『千曲ビューライン』、又は『平井寺トンネル』経由で行きますからこの道、知りませんでした。

『峠』と思わしき場所(山頂感も無い直線道路)の傍らに標識他が立っています。

『鎌倉道』の下、推定って何じゃ? 『全ての道は鎌倉に続く』の『鎌倉時代』、そりゃ道を辿って行けばいつかは『鎌倉』に辿り着くわな。(ローマ時代から云われてる言葉ですけどね)

『信州の鎌倉』と呼ばれた『塩田地方』は、『北条氏』始め縁故在る人達が大挙して押しかけて来た地です。その為由来の在る『神社仏閣』が多く、散策するのも面白い地です。

『鎌倉道』の上に『信州の』を着ければ間違いじゃ無いんですけど。

『名古刹』が多い中、特に稲刈りの終わったこの時期、好きなのが『前山寺』で頂く『胡桃おはぎ』

緋毛氈の敷かれた書院から塩田の農村風景を見下ろし、夕方傾きかけた黄金色の陽射しの中、鐘の音でも聞きながらお茶を頂く。『良くぞ日本に生まれけり』 の心境です。

『平成の合併』以前は『上田市・塩田』と『丸子町』とは区別されていましたから『市町境界線』が書き込まれています。

こうして地図を見ると、南北に流れる河川は幾つか在っても東西に結ぶ川が在りません。

『用水路』と『貯水池』のお陰で此の地の農業が発達したのでしょう。

此の地の地名は『富士山』 でも此処から『霊峰富士山』が見える訳でもなく、平井寺トンネルの在る山『富士嶽山』を指します。

何でも鎌倉時代の武将が『富士山』を懐かしみ、『富士嶽山』と名付け『神社』を建立、『コノハナノサクヤヒメ』を祀っています。『コノハナノサクヤヒメ』は天孫降臨した天照大神の孫・『邇邇芸命・ニニギノミコト』の奥さんにあたり『木花開耶姫命』とか『木花之佐久夜毘売』と書かれますが私ゃ後記の方が好き。だって『佐久』って入ってますもん。

美しい女神で在り、『富士山本宮浅間大社』の主神でも在ります。

『木花』とは『桜』の事で在り、桜の美しさ、華やかさを持っていますが『儚さ』も象徴しています。

お父さんは『海彦・山彦』で知られる『山の神=大山祇命』(兄の仕事である海釣りがしてみたくなり、釣り道具を借りるが釣り針を無くしてしまう………興味ある方はウィキペディア)

夫婦岩

どっかに『水道』無いかなと見付けた公園

簡易トイレは在りましたが水道は無し。

『農業灌漑用溜池』ですが此処は公園ですか?

気を取り直して『砂原峠』を目指していると道路の左手に『夫婦岩』の案内が出ていました。

バイクを停めて藪の中へ。行けども行けども『岩』なんて見えない。

人の歩いた後も無く、引き返します。

昨今、『熊』の出没が懸念されるような処に足を踏み入れるなら、それなりの準備が必要。

今回は此処まで。

バイクに戻ろうとすると、大型ダンプが出入りしている『ヤード』が見えます。

誰か居れば『夫婦岩』の事が分かるかも。とヤードの中へ。

有難い事に『自販機』が置かれていましたので、許可を得て購入。のどを潤しながら『夫婦岩』の事を伺いますと。

「そこのフェンスの先、道路の下に、転がっている岩が『夫婦岩』です。昔は二つの岩がくっついてたそうです」

事務の女性の方が丁寧に教えてくれました。

此の只の『石』が『夫婦岩?』

案内は進行方向道路の左側に在り、バイクを停めて左手の藪の中を探しました。

『石』が在ったのはバイクを停めた道向かいで、道路より一段低くなっていた為気が付かなかった。

てか、何で案内が道向かいに在るの? 若しくは→でも無きゃ………

『砕石プラント』の女性が丁寧に対応してくれなきゃ『ブチ切れ』そう。

まっ、大人ですから。

小鍋立ての湯

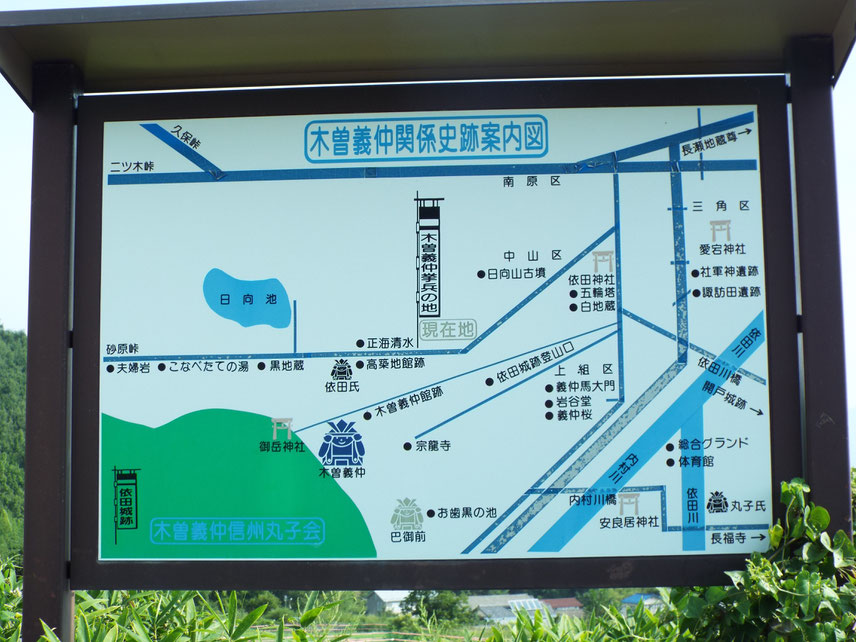

『上田市・丸子地区』では街中至る所に『木曽義仲挙兵の地』と書かれた紫色も目に鮮やかな『幟』が立ち並んでいます。

『某放送局・鎌倉殿の13人』に描かれた『朝日将軍・木曽義仲』が『源』の姓を捨てる決意の地として登場するそうです(だって私観てないもん)

『砂原峠』へと続く道路沿いに『城跡』や『泉』など『木曽義仲』に由来する観光ポイントが点在しています。

その一つ『小鍋立ての湯』

温泉が湧き出ていたのでしょうか?

居酒屋メニューに『〇〇の小鍋立仕立て』なんての見た事在るから『料理』にしたのかな。

草刈された奥に何やら見えます。

フェンスに囲まれた中には何やら『井戸』らしき石囲いが見えますが『湯』の湧き出ていた痕跡はなく、草が生い茂って水面すら見えません。

ん~案内看板欲しいなぁ

二つ在るんですけど………

『お地蔵様』は輪廻転生の際、導き役として辻々などに立っているそうです。

でも『座像』の『六地蔵』なども在るし。

向かって左の『立像』は『観音様』じゃないのかな。

こういった『お地蔵様』とかは地域住民の中に世話する方が必ずいて、『赤い涎掛け』を付け替えたり、掃除や修繕などボランティア精神で行っています。お賽銭などが在っても懐に入れるのではなく、神社仏閣参拝の際に賽銭箱に入れて来るそうです(私の知る世話好きな人が特別なのかは分かりませんが)

『観音様』に、毛糸で編んだショールなんて発想自体が素敵じゃないですか。

でも何で『黒地蔵』なの? このぐらいの黒さは普通じゃないのかな。

それより、仏像の傍らの円錐形の石の方が気になる。

ご存じの方、ご一報願います。

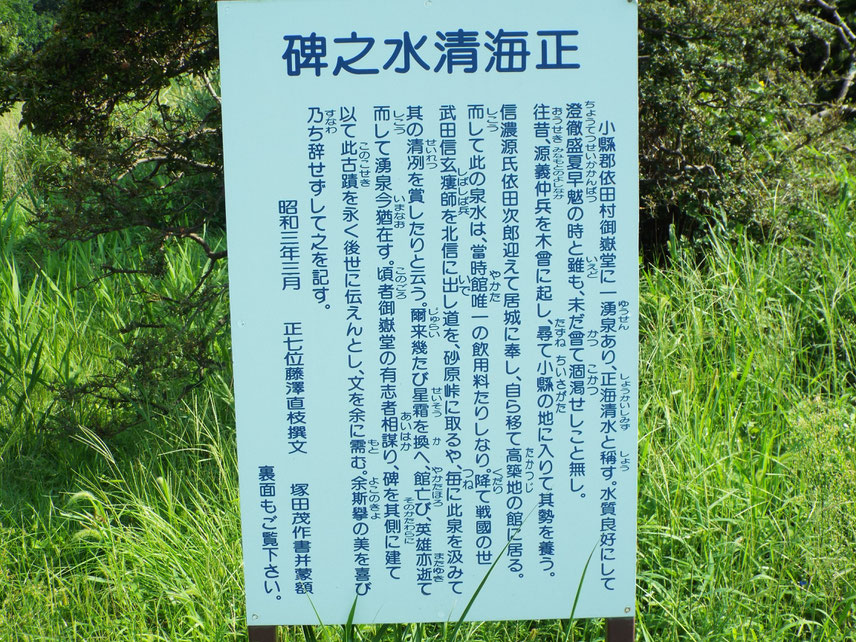

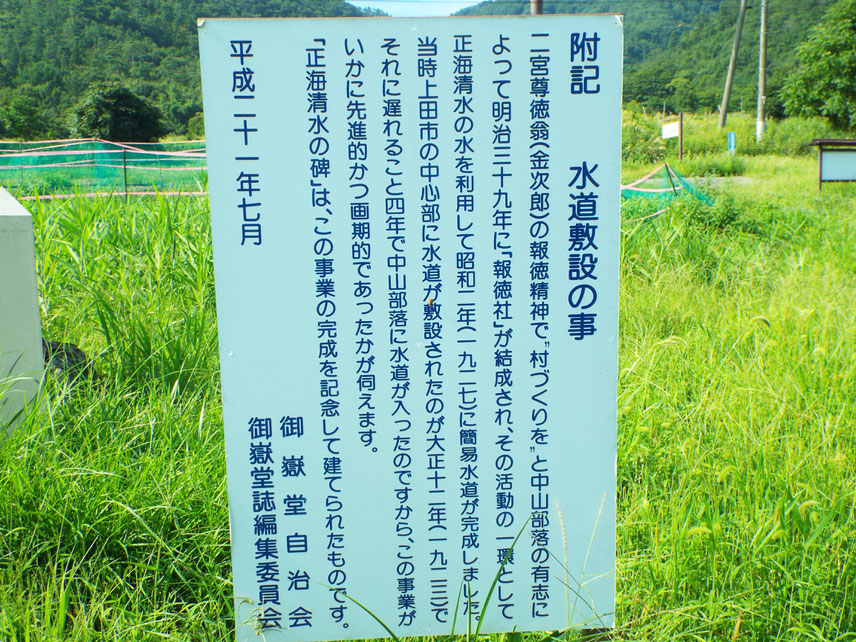

正海清水

『高築地館跡』の駐車場の道向かいに『青海清水』が在ります。

まっ折角バイクを停めたんだから行ってみますか。

『笹竜胆・ささりんどう』の家紋が在り、名前の由来が書かれています。

『砂原峠』現在はバイパスが出来ていて、地元の人しか知らないんじゃ?

確かに水が流れており、この道の先には畑も在ります。

草叢の中に石碑が建っていましたので近づこうと足を踏み入れると、ありゃりゃ『ぬかるみ』

靴、汚したく無いなぁ。

裏面もご覧ください。と在れば回り込むしかない。で更に『泥濘』

木曽義仲・挙兵の地

「あ~~~っ やっちまったい!」

今使っているパソコンが『Windows11』に不対応の為(ナンセ10年前のデス)やっとの事で『Windows11対応ノートパソコン』を導入しました。『パソコンのデータ引っ越し』の為に『USBメモリー』に一時データを移動してから『ノートパソコン』へ移植と思ったんですが………

余りに一度にデータを移動しようとしたら『エラー』が発生。『ダイアログボックス』で『スキップ』を選択したら、………? 元のデータは何処に行ったのヨ。

1/3程の写真がどっかに行っちまったい。

まぁスマホに少しは残っているからチマチマと同期しなきゃ。

で気を取り直して。

『木曽義仲』 『長野県歌・信濃の国・五番』に『朝日将軍 義仲も………』と歌われる『木曽義仲』

そもそもは『源』一族出身で『源義仲』を名乗っていました。『源頼朝・義経』とは従妹にあたります。

『平家物語』に於いて『木曽谷を平定した義仲=朝日将軍』と呼ばれるようになり、幼馴染の『巴御前』と結ばれ数々の戦歴を残しています。

『木曽谷』は『木曽五木』(杉・桧・椹・………?なんだっけ)と呼ばれた良質の大木を擁していました。

平安末期に於いて『巨大な神社仏閣』や『城の心柱』に巨木が必要であり、『木曽川』を筏で下って『大阪』から『奈良』や『京都』『琵琶湖』へと運ばれていきました。

その為『木曽義仲』の財力は莫大であり、強靭な『木曽馬』と併せその軍事力は目を見張るものが在りました。

元々は『武蔵の国・現埼玉』に生まれ『信濃源氏』として『上田西岸・現丸子』周辺を収めていましたが、『以仁王・もとひとおう』に請われ『挙兵』し『都』に向かいます。

この『丸子西岸地区』には『木曽義仲』に纏わる場所が多く、歴史好きには堪らないかも。

でも地元の人しか走らない様な道沿いですので、知らない人が多いのも事実です。

『挙兵の地』の看板の下には、小さな『馬頭観音』がポツンと一つ。

『依田城』は山城の為、この暑さ(七月下旬で30℃超え)の中、山歩きしたく無いなぁと延期デス。(何時か行きますけど)

『高築地城』の跡が在りましたので、『40mなら行ってみるか』と。

左の山の上が『依田城跡地』 頂上に旗が上がっています。(今回はパス)

『館跡』迄舗装路が続いているのか。と思いきやその奥には畑が広がっていて普通に生活圏でした。

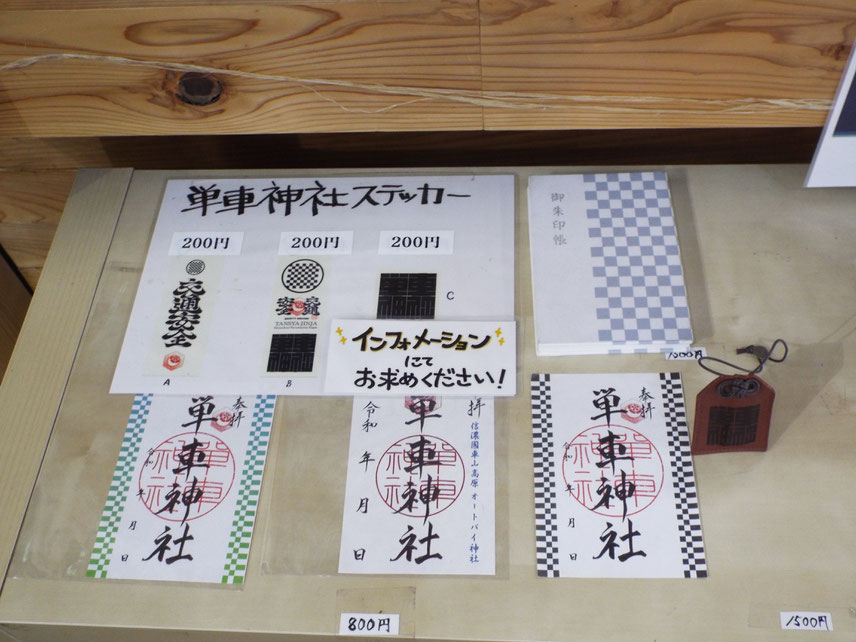

単車神社

現在、日本各地に『オートバイ神社』として登録されているのが58ヶ所あるそうです。

『一般財団法人・日本二輪車文化協会』が登録商標権を持つ『オートバイ神社』

何やら金儲けの匂いがプンプンしますね。第一、宗教法人じゃ無くて神社を名乗って良いのか?

まぁ詳しく知りたい方は『日本二輪車文化協会』でググって下さい。

私はこの夏も『ビーナスライン』を走りました。(今年は此れで6回目?)

『白樺湖』のコンビニで『お茶とおにぎり、カップラーメン』買い込んで先ずは『単車神社』に参拝。

その後景色の良い場所で『おにぎりタイム』が定番です。

とにかくすれ違う『バイク』には全て『ピースサイン』を送ります。(誰だ!ヤエーなんて言い出したのは)

『ご安全に』の意味を込めて。中にはオーバーアクションで返す人も居ますが中には完全無視………気が付かなかった事にしときますが。

ホントは『8月19日=バイクの日』に来たかったんですけど休みの都合で20日の訪問です。

先ずは参拝前に『茅ノ輪潜り』 作法は様々ですが、此処の『茅ノ輪』下部がU字溝の中に在って、グレーチングで覆われています。実は此処の『茅ノ輪潜り』はバイク用に造られていて、エンジンを掛け乗車したままでも、押して廻っても良いそうです。

普通は『鳥居』等を潜る時、礼儀作法として被り物(帽子)などを取りますが、バイクにヘルメットは付き物だから『ヘルメット』は被ったままでもOKだそうです。

何でも此の『単車神社』の神官さん(他の神社と掛け持ちだそうですが何処の神社だったか失念)もバイクの愛好者らしく、『ビーナスライン』を『無事故で気持ち良く走ってもらいたい』からと『茅ノ輪』を建てたそうです。

『バイクの日』は安全祈願祭も行われたとか。

此方が『御札・お守り』領布所の在る『車山スカイプラザ』 『単車神社』から一番離れている建物。

『単車神社』の御札と『お守りシール』を購入。

小諸・滝原の石像群

『小諸・滝原地区』は『広域農道・浅間サンライン』が開通したお陰で集落が分断されてしまいました。

以前は小諸市街から坂道登る道が幾つかあっただけに思います。

きっと集落に点在していた『道祖神』や『馬頭観音』、『石仏』等を整地された一ヶ所に集めたのでしょう。

『石仏』は『仏教由来』で『観音像』や『菩薩像』などが見られます。他に『山岳信仰』や『道祖神』など『道教由来』の物も。

『石の祠』は神様をお祀りする為の物ですし、この柱は何だろう?

細かな砕石が敷かれ、足を踏み入れ難い雰囲気です。

『注連縄』や『紙垂』は『神教』に由来します。

道路が整備され、『保存』や参拝し易くする為に此の地に集められたのでしょう。

只、悲しいかな明治政府発令の『廃仏毀釈令』により損壊された『お地蔵様』が見られます。

当時は正しい行為として『石像』等を破壊したのでしょうけど二度ともとには戻らない。

壊す事は簡単(石像だから簡単じゃ無いか)ですけど、この形のまま後世に続くのです。

何か悲しいな。

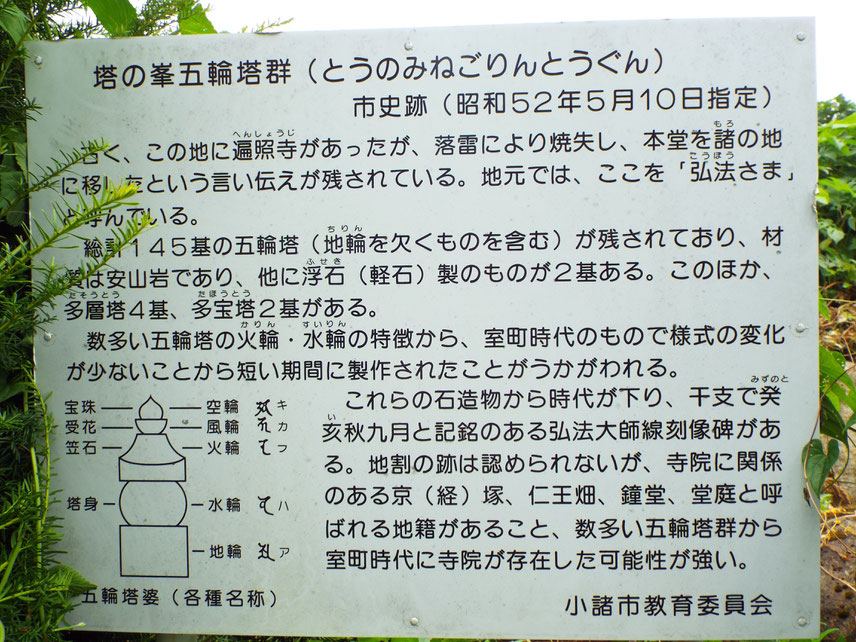

塔の峰五輪塔群

『高峰山』山頂の『高峰神社』を訪れた時、どうしても『一の鳥居』から潜りたかったけど場所が解からず断念。『高原ホテル』裏手の鳥居を潜って参拝登山しました。

でも『高峰神社・一の鳥居』が気になって『深沢ダム』から山の中へ。一応『林道』が通っているんですけど伐採作業の為進入禁止になっていました。

でグーグルマップで見つけた『塔の峰五輪塔群』行ってみようかなと。

スマホのマップを頼りに(バイクにナビが無いもんで)それらしき場所に到着。

でも道が無い?

アプローチを変えて『くるみの大木』側から。

でもやっぱり辿り着けない。

ならば南側からって、舗装路が在るじゃん。スマホでmapを拡大したらちゃんと道路が書き込まれていました。

なるほど。落雷により焼失したお寺は移築したけど、『五輪塔』は此の地に残されたって事ですか。

でも『諸地区』には『遍照寺』は存在せず、『佐久市・臼田』に『遍照寺』を見つけました。

何でも『千原〇いじ』さんの師僧に当たる方がお勤めするお寺だとか。(行った事無いなぁ。今度行ってみますか)

で『遍照寺』さんについては分から終いです。室町時代に在ったそうですけど………

川上駅

正式には『JR小海線・信濃川上駅』 『川上村』に在る駅だから川上駅で良いんですが、何故に『信濃』

其れじゃ『信濃川』のイメージになっちゃわない? 長野県民断固として『千曲川』と呼びたい。

『信濃の国の川上村の駅』って事だから仕方ないのかな。

標高日本一のお隣『野辺山駅』から大きくカーブしながら傾斜を下ると『川上駅』です。

駅から更に東へと10数キロも畑の中に民家が点在しており、公共機関が在るものの実質自家用車が無ければ生活出来ません。

まぁこの辺り、『高原野菜』の特産地でブランド化しており、農家さんの乗る『高級車』をチラホラ見掛ける事も在ります。

昔、知り合いが『ポルシェ買った』って言ったからわざわざ観に行った事在りました。

畑の中にド~ンと居座る『トラクター』なんとエンブレムが『ポルシェ』

他にも『ジョンディア(アメリカ)』や『ベンツ(ドイツ)』や『ランボルギーニ(イタリア)』の『トラクター』もあるとか。(写真撮っときゃよかったな)

『トラック』などでも海外からの輸入『大型トラック』や『トレーラーヘッド』を見掛けます。

『ベンツ』『ボルボ』『サーブ』など、名前やエンブレムを見れば誰もが知る高級自動車会社で造られたそれらは何と『国産大型トラック』と金額的には大差が無いんだとか。

但し、イザ『故障』の時に対応してくれる修理工場が限られてしまったり、部品の入手までに時間がかかるのが難点だそうです。

その点、『IS〇ZU』や『HI〇O』『FU〇O』など国産大手トラック会社は、修理工場が日本各地に在るから安心だとか。

夏真っ盛りの午後、駅には人影無し。それでも『切符売り場』兼『観光案内所』に委託でしょうか女性が一人ポツンと。(暇って結構大変なんですよね)

時刻表を確認したら、10分程で『上り・小淵沢行き』の機関車がやって来そう。

どうせなら待ってますか。

駅の入り口角に何故か『二宮金次郎像』が。

『ながら歩き禁止』の昨今、丸太に腰を下ろして読書している二宮金次郎が要るそうです。(観た事無いですけど)どうせなら背中の背負子降ろしたら?

民間簡易委託駅の為、改札も無く駅の構内へ。(駅構内入場料はどうなってんだろう?)

ホームに人影発見。待合室より涼風の吹き抜ける日陰のベンチの方が気持ち良いもんね。

信州峠

長野県はぐるりと山に囲まれていますので、他県に出るには『峠越え』が当たり前です。

尤も『長いトンネルを超えたら、そこは他県で在った』と作家が言ったとか言わなかったとか。

高速道路のトンネルの中に県境が在ってもちっとも嬉しく無いのは何故?

クネクネ道を抜けるのでもなく、急坂の果てに開ける視界が在る訳でも無し。

『恵〇山トンネル』が一番つまらん。

『佐久』から『小諸方面』に北上する以外、何処に向かって走っても『峠越え』が待ち構えています。

『軽井沢』からは『碓氷峠』 お勧めは『旧軽井沢』~『旧中仙道・旧碓氷峠』から観る『妙義』の眺望。

『佐久』からは『内山峠』 『荒船山・艫岩』が印象的。ビューポイントは『荒船キャンプ場』

『田口峠』は最高地点に県境が無く、群馬県側に数㎞下った処に突如県境標識が立っています。

『旧佐久町』の『十石峠』現在は完全舗装路ですが、以前は道幅も狭く荒れた凸凹道。一日に『十石=1500㎏』の佐久のお米が、峠を越えて上州に運ばれたとか。一頭の馬の背に載せられる荷物は150㎏とされていますから、毎日10頭の馬が馬子に曳かれて峠越えをしたのでしょう。明治中期、『困民党』が政府軍に追われ、『秩父』からこの峠を越えて『佐久~『小海』へと逃走しました。江戸時代なら『一揆』、現代の世の中に起きないとも限りませんゼ。

その下(南側)『相木村』~『群馬県上野村』へは『ぶどう峠』 古くは『武道』と表記されていましたが昨今はひらがなで書かれます。(不思議) 『日航機御巣鷹山墜落事故』の時、長野県側の『警察官・消防署員・消防団・公務員』などの多くがこの峠を越えて捜索の協力をしたそうです。

『大弛(おおだるみ)峠』 一般車両が日本で一番高い地点を走行できる場所です。(因みに国道に限ってなら『志賀草津道路』) 一般車両走行禁止ならば『立山室堂』専用バスのみ走行可です。(でも富士山新五合目の駐車場に日本一標高の高い道路と書かれていたような?) 『大垂水峠』と同じ発音ですが此方は国道20号線(山梨=東京)です。

で『信州峠』ですが取り敢えず措いといて。

更に隣が『平沢峠』 『野辺山駅』から真っ直ぐ南下し、『獅子岩』直下を通る『旧佐久甲州街道』です。「善光寺詣で』や甲州との物流に重宝しました。

『八ヶ岳』を横切る『麦草峠』は国道標高第二位の高さを誇ります。

『旧中仙道』の『和田峠』は『中仙道一の難所』と云われており『山賊』なども暗躍したそうです。現在は整備されて緑豊かな歩き易い散策路になっています。

『和田峠』の北に位置するのが『扉峠』 佐久から浅間温泉差経由で松本方面に繋がっています。

以上がざっと『佐久』を取り巻く『車・バイク』で通行可能な『峠』です。

これ以外に『徒歩』でのみ通行可能な『峠』まで含めると一体幾つあるのか?

で『信州峠』

『長野県』と『山梨県』の県境になっていて、『長野県川上』と『山梨県・増冨』更には『昇仙峡』までを結ぶ道路は『クリスタルライン=荒川林道』と呼ばれています。

県境付近には駐車スペースが在り、『横尾山』や『小川山』への登山口になっています。

『増冨』の人は『川上村のスーパー』まで買い出しに出たりするそうです。(韮崎のスーパーより安いとか)

でもこの『峠』需要の程はどれ位あるんだろう?と調べてみたら、『江戸時代』川上村付近の木材を関東へ向けて運び出す際、この峠を『馬車・馬そり』で越え、『韮崎』から『富士川』を『筏』で下ったそうです。その後『清水港』から江戸へと海路を運ばれたとか。(今なら大型トラックでビゅ~ン)

時代により交通量も激変しましたが、『峠』にはそれなりの理由が在ったんですね。

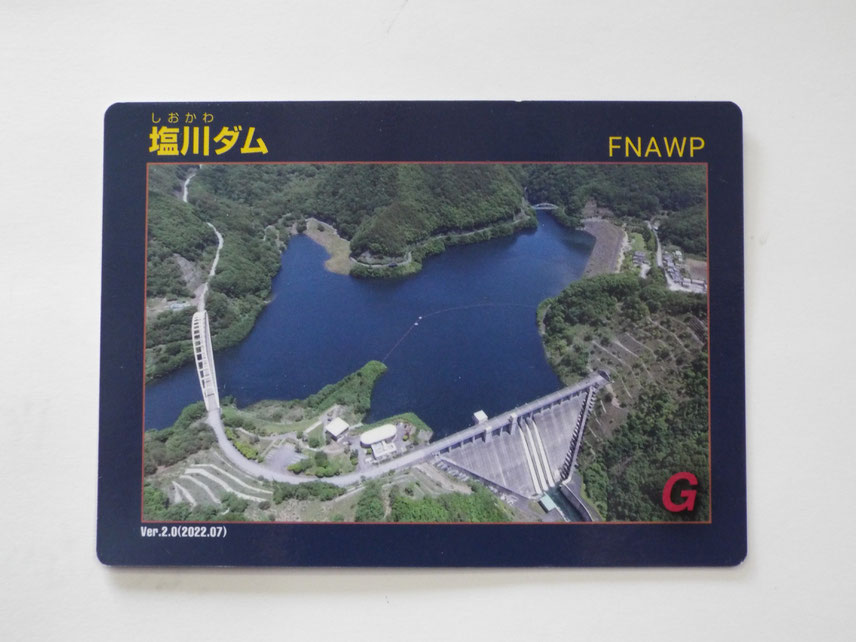

塩川ダム

『みずがき湖』はダムによって堰き止められたダム湖です。

本来流れていた『塩川』を『塩川ダム』で堰き止めて出来た人造湖です。

ダムから流れ出る流れは再び『塩川』と呼ばれる川になります。

なら湖の名前は『塩川湖』で良いんじゃねぇ?

この不思議な現象、各地で見られます。同じ名前の重複を防ぐ為、敢えて

呼称を変える事は儘在ります。

JRでは切符の間違えを防ぐために同じ駅名は存在しません。(私鉄との重複は在り。その場合は✕✕線〇〇駅と区別化) 故に在来線と別に建設された『新幹線駅』などは『新〇〇駅』になります。

ん?例えが違うか。

長野県を流れる『千曲川』が県境を越えると『信濃川』と呼ばれます。

でも絶対的に長野県を流れる区間が長いのだから、『日本一長い河川は………信濃川』 納得出来ん!

これもチョット違う。

でも川を堰き止めて造られたダム湖に川の名前が使われないのは何故?

で調べてみますと………

私ゃ『スマホ』で『グーグル』を開き、音声入力で検索します。しかも昨今は指定しなくても『AI』が返答してくれます。(テキスト読み上げ機能をONにしておくと自動で読み上げてくれちゃうんですから)

試しに「川を堰き止めて造られるダム湖に川の名前が使われないのは何故か」と『音声入力』してみてください。

色々と回答が在りますけど結局最後は『利権』と『縦割り行政』に結び着く様な………

まぁその話は置いといて。

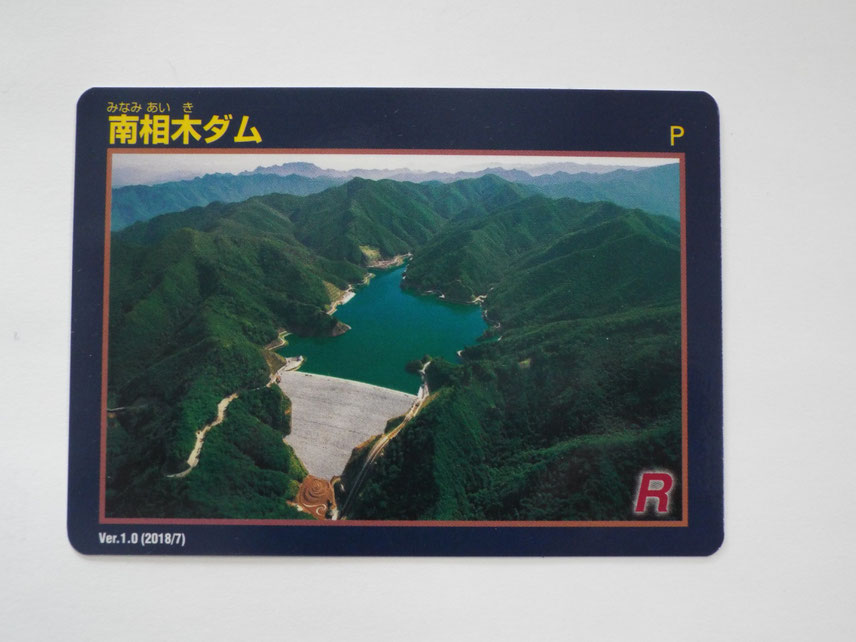

昨今流行りの『ダムカード』 折角山の中まで行くんだから入手しないと。

ダム事務所で入手したカードが此方

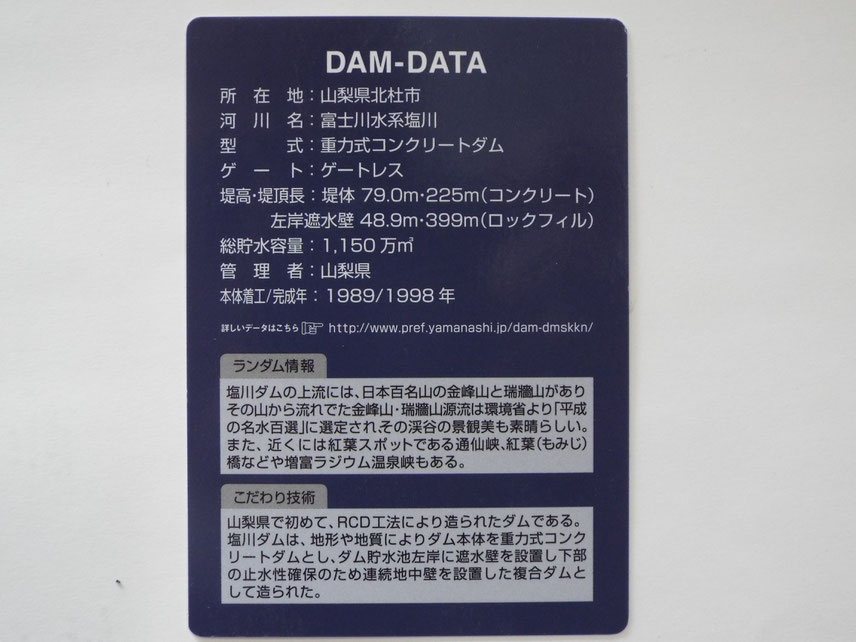

裏面にはデータや特記事項など

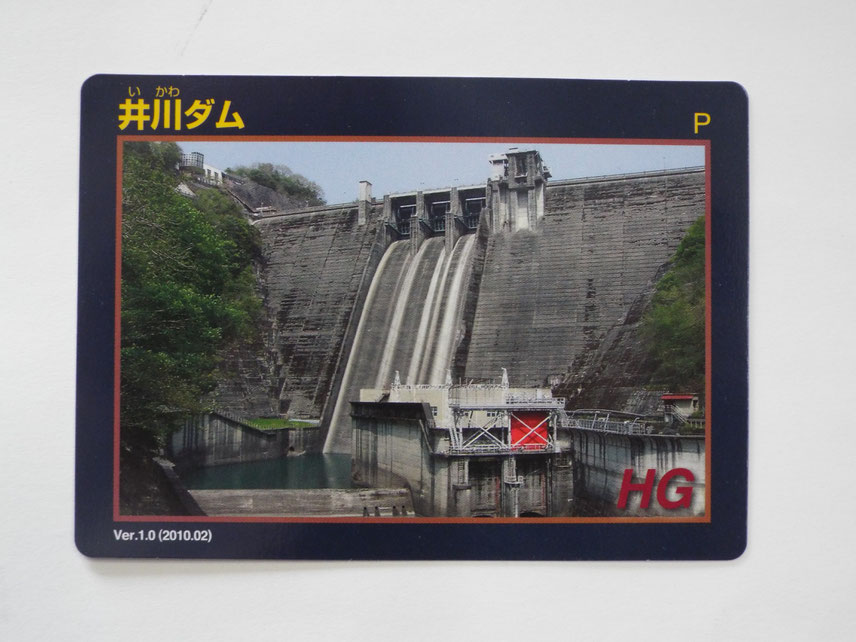

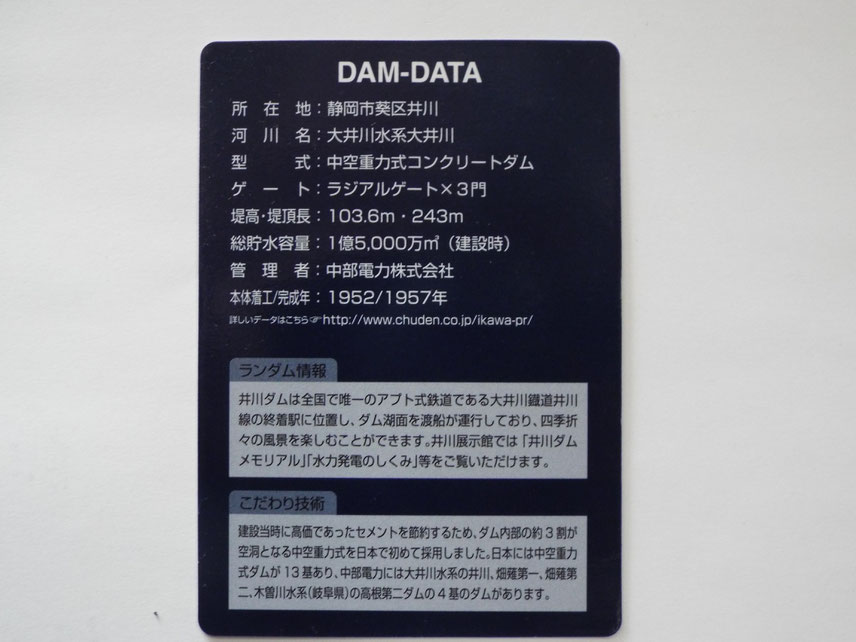

此方は『大井川上流』の『井川ダム』

注目は『HG』 (ハードゲイって芸人居たような)

『長野県南相木』から『群馬県上野ダム』まで水を落として発電し、夜間に水をポンプで汲み上げる方式の『揚水ダム』

ん『R』だ?

みずがき湖・ビジターセンター

『増冨温泉』は世界屈指の『ラジウム』含有量を誇る。と書かれた看板を国道141号沿いに観た事在りませんか?

『ラジウム』って何だ? 調べてみよう「OK google ラジウムって何?」

1898年に『キュリー夫妻』が発見した『アルカリ土類金属の放射性元素 ラジウム Ra 原子番号88』

『ラドン』は放射線を放出し、安定した気体の状態。

でも『キュリー夫妻』って確か被ばくしたんじゃ無かったっけ?

『青森県六ヶ所村』の『日本原燃PRセンター』では『放射性物質』の特性を学べる事が出来ました。

日々の生活の周囲に幾らでも『放射線』は実在し、人間からも放射線は放出されます。

解り易く『懐中電灯』を例にとって説明しますと『懐中電灯=放射性物質』 『放射能=発光能力』 『照らされる光=放射線』の関係です。

人間も極微量(放射能)ながら『放射線』を発するので『放射性物質』です。

『放射能』の強さの単位が『ベクレル Bq』 原発事故直後に盛んに使われた言葉です。(最近耳にしませんが)

大量に浴びると危険な『放射能』も、『微量』であるなら『医療行為』や『病気治癒』に使える事を発見しました。

『レントゲン撮影』は『放射線』の一つ『X線』(他にもα線とかγ線とか)の性質を利用したモノで、直進する『X線』が『肉や脂肪』は通過するが『骨や異物』は通過できない性質を利用し、フィルムに収めた物です。

厳密に言えば『被爆』ですが、人間にとって有益な為『医療行為』となります。(人間に有益な細菌作用を『発酵』、不利益な細菌作用を『腐敗』というのに似てますね)

で『ラジウム含有量世界一の増冨温泉』 怖がってないで体験してみなきゃ。

『みずがき湖ビジターセンター』で飲み物を買おうとバイクを停め、折角だからと暫し散策です。

丁度お昼時で食事をしている人が何組か居ましたが、私ゃ照り付ける太陽に食欲も減退。

お茶だけでいいや。

食堂やお土産売り場の奥に展示コーナーが在り覗いてみると。

天体写真の数々。

この建物の屋上から撮られた写真だそうです。

う~ん、ビューティフォ~。いやこんなに美しい色が見られるなら実際にこの目で見てみたい。

幸い『臼田スタードーム』も在る事だし。何時か行ってみるかね。

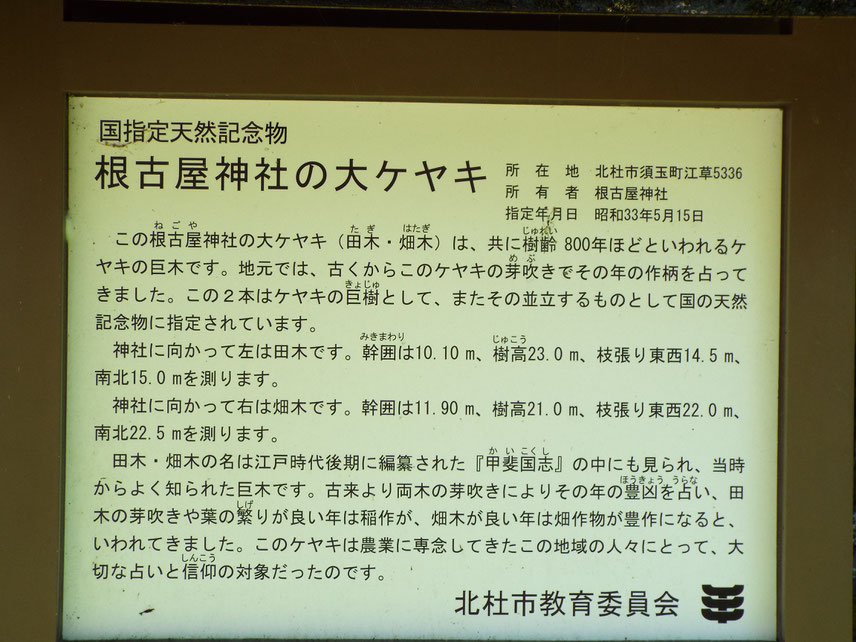

根古屋神社の大ケヤキ

『天狗神社』を後にして次に向かうは『増冨』ですが、途中で道間違えたり、面白い物を見つけ寄り道したり。早い話が予定は未定、行き当たりばったりが多いです。

『レインボーライン』という名前の農道を走っていると『トンネル』とが在りました。

何故か『トンネル=霊』を想像する人が多いですけど、通らなきゃ向こうに抜けられないから走りますよ。結局何も無く走り抜けました。だってチラッと見えた名前が『多魔トンネル』(後で確認したら『多麻』でした)

真夏の糞熱い太陽に照らされながらもトンネル内はひんやり。でも真昼の明るさに成れた眼では、急にトンネルの中に入ると眼が暗さに慣れず、一瞬道路状況が視づらくなります。

そんな時はトンネルに入る前に『片目をつぶって』おき、入った瞬間に開いていた目と閉じていた目を入れ替えると多少は効果が在るのですが。(私のバイクのヘッドライトは『提灯か!』って程暗い為、夜間どころかトンネル走行も苦手なんです)

道路脇に立っていた看板を頼りに細い道へ進むと

大抵『欅の古木』は大木になるのですが、枝ぶりが良く、太い枝を突き出します。

この枝が実は厄介でして、樹勢が衰えて来ると枯れやすく、台風などの強風で折れてしまいます。

樹齢数百年の大木では高い場所から道路や屋根を直撃する為、被害を出さない様に『枝打ち』されたり、太い幹の途中から伐られたりしてしまいます。

『神社仏閣の境内』が『児童公園』と整備されブランコなどの遊具が設置されている場合も多いですが万が一を考えるなら致し方ないか。

又、大木故に『落雷』を呼び込み、火災に繋がるのを防ぐ為でも在ると聞きました。

遠目でも伐られてしまった大木が目に入りました。

神社ですので先ずは参拝。

『根古屋大明神』 地域の氏神様でしょうか。

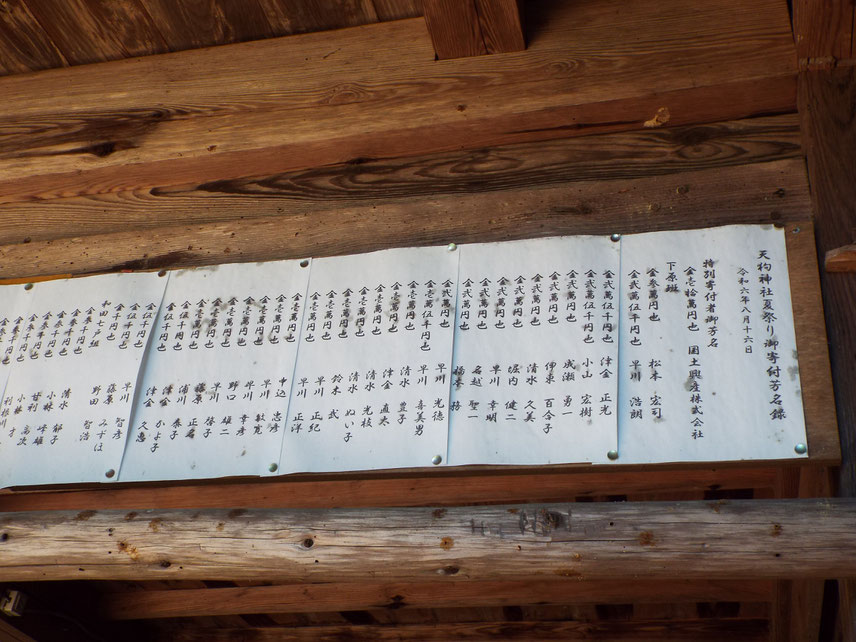

奉納舞台を備えた神社です。

所々の修繕された建物や見事な彫刻を持つ舞台。

地元の方が大切にしている事が伝わります。

天狗神社

『京王線新宿駅』の改札を潜ると大きな『天狗の面』が飾られています。

此れは終点の『高尾山山腹』に在る『高尾山薬王院有喜寺』に掲げられている『大天狗』と『カラス天狗』の面を模した物で、高尾山への観光誘致の為だと思われます。

そもそも『高尾山』は東京の西に在り、『山岳信仰の聖地』として多くの『修験者』が厳しい修行を行った場所です。

『山伏』の姿を『小天狗(カラス天狗)』になぞらえ、『天狗信仰』が発達しました。

又『甲州街道』が山道に差し掛かる処でも在り、交通の安全(山賊なども居たらしい)祈願の意味も在りました。

『天狗神社』をgooglemapで見つけた時、おや『神の眷属』としての『天狗』では無く、『神』として『天狗を祀る神社』が在るのか?と疑問に思いました。

『栃木県・古峰神社』の『祭神』は『日本武尊』ですが眷属として『天狗』が祀られています。

『忍野八海』の近くに在る『天狗社』、『祭神』は『武甕槌命・タケミカヅチノミコト』、眷属が『天狗』です。

この神様は日本書紀(古事記だったかな)によると『出雲の国譲り』の際、『葦原の中国=天の神』の代表として力比べの勝負に挑み、『出雲の国=地上の神』代表の『武御名方命・タケミナカタノミコト=諏訪様』に勝ち『天孫降臨』に繋がったとされています。 で『眷属』が『天狗』です。

※同じく『武甕槌命』を主神と祀る『香島神宮(鹿島神宮)』では『眷属=神の使い』が存在しません。

で『高尾山』では寺院ながら『天狗』が祀られてますし………。

『神社』と云っても『神を祀る社』の意味ですから『小さな石の祠』の場合も在りますし、広大な敷地の中に祀られた『神宮』(伊勢神宮)も『神社』の一つです。

此ればっかりは行って現地を訪れないと解らない。(昨今、ストリートビューが在るじゃない)

でバイクでトコトコ尋ねると。

何処にも『天狗神社』の文字が無い。間違えたかとgooglemapで現在地確認すると確かに此処です。

石碑に書いてある文字が判読できません。

試しに『崩し字検索アプリ』や『グーグルレンズ』で翻訳を試みるも………?

どなたか判読できる方一報、若しくは投稿願います。

先ずは拝殿で参拝です。

石碑には『大山祇命』と在ります。 『大山祇(オオヤマヅミ)神社』かな?

境内に祀られている『摂社』にも判読できる手掛かりなし。

海岸寺 part4

『海岸寺境内』を見て廻ると

『観音堂』から見下ろすの図

木に彫られた仏像が並んでいます。名前が墨書きされているから奉納されたのでしょう。素人の域を超えています。

鎖が張られていてこの先は立ち入り禁止です。

多分『書院』として大広間が在るのでしょう。

その一階部分は張り出した『舞台造り=テラス』になっています。

海岸寺 part3

少し離れた場所に解説が立っていました。

やはり御堂は『観音様』を祀る『観音堂』でした。

諏訪の宮大工『立川流』を代表する建築物で『粟(アワ)と鶉(ウズラ)』の緻密な彫刻は特筆物です。

それにしても『千社札』………ねぇ。 江戸時代は文化だったかも知れませんが、現代では『文化財保護違反』でれっきとした犯罪です。

勿論『神社仏閣』から許可を得て千社札を収める方もいるでしょうけど、大概は立ち入り禁止の場所にまで無断で貼ってある。それも『和紙・墨書き・糊貼り』ならば時間と共に紙が剥がれ、転写した墨も褪せるのでしょうけど。

本来は裏側に住所氏名などを記入するらしい。

更に云うなら以前に『千社札』を収めた神社仏閣を再度訪れ、自分の貼った『千社札』を『剥がす』行為で『願掛け~願ほどき』が完結するらしいのですが。

只の『神社仏閣参詣コンプリート=自己満足』の為に千社札を貼る人が今だに居るのが信じられません。(貼ってる人を見つけたら即通報しましょう)

しかも『シールタイプ』の千社札がお土産として売られているのにも疑問を感じます。

『糊』と違って確実に木が痛むし日焼けなどの違いがくっきりと残る。

結局『恥』を世間に晒している事に気づかないのか。

私は絶対に『千社札反対‼』です。

あっ『おみくじ』を木の枝に結ぶのも『反対』です。

『おみくじを結ぶ場所』が指示して在り、そこに結ぶなら何も云いません。

勝手に手頃の枝に結んでいく人が居ますけど、雨で破れたりして醜くなったの観た事在りませんか? 誰かが片付けているんです。

峠の『お地蔵様』なんぞにむやみやたらと『御供え』してきませんか? 誰かが片付けています。

自己満足の『御供え』がやがてゴミに変わり、誰かの手を煩わせています。

お盆にお墓参りに行って、綺麗に掃除した後『生花』を供えますね。片付けに行ってますか? 管理者の居る墓地・霊園では枯れた花を片付けてくれますが、次の墓参り迄そのままで良いのでしょうか。

お墓に備えた花を持ち帰り仏壇に供えるのもタブーです。

私は両親の『月命日』に、必ず月に二回墓参りします。なるべくゴミを出さない様に御供えはしませんけど。

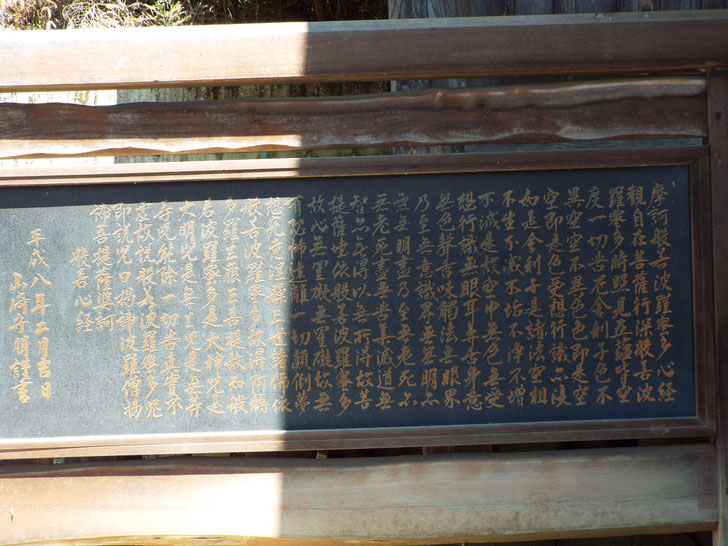

仏説『摩訶般若波羅密多心経』が奉納されていました。

私は毎年『少林山・達磨寺』へ『福達磨』を収めに行きますが、其の時一緒に写経した『摩訶般若波羅密多心経』を収めます。

えっ。今では100均でも『なぞり書き』用の『摩訶般若波羅密多心経』が売られています。お手本の上に『トレーシングペーパー』を重ねて『筆ペン』でなぞるだけ。

正味1時間足らずで書き上げちゃうからご利益は無さそうですけど。

で新しい『達磨』に『開眼祈祷』して頂く時に『納経』して『朱印』を頂きます。

不景気なご時世、何とか商売やっていられるのも『福達磨』と『稲荷神』のお陰かなと思っています。(あっ御先祖様もです)

油の切れた『自転車のブレーキ』みたいに『キーッ』『ギーッ』とか『カッカッカッ(威嚇)』と石を打ちつけるみたいに聞こる鳴き声の主は、里山でもよく見る『ジョウビタキ』です。人を怖がらないのか近くまで寄って来たりします。

元々は北方からの渡り鳥で秋頃から『越冬』する為に日本に飛来するのですが、何故かこの頃は一年中見かける(鳴き声を聞く)気がします。

漢字で書くと『尉火焚き』 『尉・ジョウ』は高齢男性の意味で頭の白髪から連想したもの。『火焚き』は『火打石』を打ち付ける音からでしょうか。

白髪に胴体の赤銅色。羽の一部に白のワンポイントが特徴です。

なんか『ナイキ』や『アンダーアーマー』のトレードマークみたみたいで格好良いなぁと思うのは私だけ?

海岸寺 part2

ではでは鐘楼を潜りまして本堂へ。

本堂の扉は施錠。でも畳の表替えでもしているのでしょうか、作業服を着た方が出入り口で何やら作業しています。

かと言って上がり込む訳にもいかないので賽銭と合掌。御本尊は諦めます。

本堂は回廊の無いシンプルな造りで、左右に石像が並んでいます。(この右手に通用口が在り、上がれば御本尊が拝めそうなんですけどネ)

本堂の脇には簡単な『歴史年鑑』が記されています。(聖徳太子の次が『海岸寺創建』ですから)

いやそれにしても沢山の石仏が並んでいるなぁ。

石仏の一つ。蝉が脱皮していました。画像検索では『ミンミンゼミ』かな。

石仏の台座の下には玉石が敷かれており、『蝉のド根性』には脱帽です。

羽が乾いたら自由に飛び回って、大きく鳴いて(ホントは鳴いてんじゃ無いんですけどね)素敵な恋をしてね。でも鳴くのは♂だけらしいんですけど。

海岸寺

今回の山梨訪問の目的の一つが『海岸寺』です。

海から遠く離れた此の地に何故『海岸寺』が建立されたのか?

そして名前の由来とは何ぞや。 こりゃ直接行って確かめないととバイクでトコトコ出かけました。

人里離れた山道を進むと駐車場入り口の案内が出ています。

駐車場から『仁王門』への参道が在るのですが、バイクで走って来た道沿いに総門の類は見当たりませんでした。

私は可能な限り神社なら『一の鳥居』から、寺院では『石門・総門』から参道を歩く事にしています。

おかしいなぁ。総門も石門も無かったぞ。と門の反対側を見ますと。

杉木立と竹林の中、かなりの石段が続いています。

此処から石段を下って入り口から登り返す余力は無いなぁ。(この日の気温は38度越え)

『仁王門』の中には『阿吽』の二体が置かれています。

建物自体も修復の後が見られ、塗装の色も褪せてはいますが力強さが伝わります。

fire tree

今回私が目指したのは『山梨県高根町』

国道141号線で『清里』から『須玉・韮崎』法面を目指すと『道の駅清里』の前を通ります。(春先何十何百の鯉のぼりがぶら下げられるあそこ) 其の東側に面白い場所を見つけました。

で向かう途中、見つけたのが

案内看板に『ヒメバラモミ』の文字と小さく『fire tree』の文字。

『fire tree』って何だ? と通り過ぎたのをUターンしてバイクを停めました。

でググってみると『fire tree』って『樅(もみのき)』の事だったんですね。

で今度は『ヒメバラモミ』でググって驚いた。

『マツ科トウヒ属・ヒメバラモミ(姫薔薇樅)』 長野・山梨の山岳地帯にのみ分布していますが余りにも生存個体数が少なく、種子を放出できる母樹体だと個体数は1000本以下。絶滅危惧植物に指定されています。

そりゃ拝んどかなきゃ。ってんで諏訪神社参拝です。

先ずは鳥居を潜って拝殿で参拝。

『樅木」はどれだ~。『ヒメ』って名前が着くからには小さいのかな。

何処にも説明が無いから詳しくは分かりませんが、鳥居を潜って左の大木が『樅木』だと思うんですけど。

♪ もみの木 もみの木 何時も緑よ

輝く夏の日 雪降る冬の日 もみの木 もみの木 何時も緑よ

クリスマスの定番ソング『もみの木』に歌われるアレですよね。

余談ながら。毎年クリスマスになると飾られる『ニューヨークロックフェラーセンター』の『クリスマスツリー』の大木。高さ75ft(23m)以上の『トウヒ』が選ばれます。

昨年は200㌔も離れたマサチューセッツ州の『West Stockibridge』で切り倒されクリスマス前に設置されるそうです。一番太い部分(最下段)の枝廻りなんてどんだけ在るんだろう。それをトレーラーで運ぶんですからスケールがでかい。毎年電飾し点灯式がニュースになりますね。 日本の『御柱』も似たようなもんか。

おいしい学校

小海線から離れ、一路『津金』を目指します。

私がバイクで走る時、地図やカーナビ頼りでは無く『行き当たりばったり』が主流です。

走っていて『おやっ?』なんて思ったら直ぐに停められるのがバイクの利点ですから。

今は廃校となった『津金学校』を利用して、食堂や色々な体験が出来る施設となっています。

大型バスが停まってる。って事は大勢の人が来てるのか………。

明治時代、牧歌的な風景の中に建設された西洋式建築物の学校です。

『おいしい学校』と銘打たれているのは『レストラン』が在ったり、『ほうとう・そば打ち体験』が出来たりするから。

でも一般車両が一台も停まっていない。

で入り口を見たら『Close』 定休日でした

『八ケ岳』を遠く望み、水車の廻る小道を帰る。

♪ 夏が過ぎ 風邪あざみ 誰の憧れに さまよう 青空に 残された 私の心は 夏模様

『少年時代』が聞こえて来る様じゃ在りませんか。

甲斐小泉駅

近くの『三分一湧水』は結構有名で整備された公園になっています。

『小淵沢駅』を出発すると直ぐ『大曲』をで進行方向を変え、次の停車駅が『甲斐小泉駅』ですが乗降した事在りません。

実は『甲斐小泉・甲斐大泉・清里』と結ぶ『泉ライン』を走っていて『甲斐小泉駅』の場所に気づかず通り過ぎてしまいました。

だって2004年に出来た『平山郁夫シルクロード美術館』が余りにも立派過ぎて………

その建物の反対側に小さく『甲斐小泉駅入り口』と書かれた案内を見落としました。

『平山郁夫』さんがどの様な方かはウイキペディア参照願います。

『電話ボックス』(多分スマホ・携帯電話を持たない人用)が設置されていて『テレホンカード!』対応の緑電話が置かれています。(タクシーとか呼ぶのかな)

誰も居ないだろうと思っていたら待合室に人影が。

丁度近くの踏切りの警報機が鳴り出し、先ほど『甲斐大泉駅』待合室に居た大勢の乗客を乗せたであろう『ディーゼル機関車』が入構してきました。

動画撮影をしていたら、待合室にいた人が撮影の邪魔に成らない様に待機してくれていました。ついでに『ドア開閉ボタン』を押す様子まで撮影出来ました。(改めて有難うございます)

降車する人は居ないだろうと多寡を括っていたら、以外と大勢の人が『平山郁夫美術館』へと流れていきました。

私ゃ『美術館』関係には縁遠い物ですから今回はパス。

庭の『ラクダ像』だけ写真に収めて出発です。

今回は時間(予算)の関係も在るからパスします。

この側道が駅入り口。

建物直下の道を奥(甲斐大泉方面)から来たら気づかないって。

甲斐大泉駅

『清里駅』のお隣り。『甲斐大泉駅』です。

『清里』から先、国道141号線は『小海線』と大きく離れ、国道は南下して『韮崎』へ。

『小海線』は西に向かい『小淵沢』を目指します。

以前は『牧場』と『雑木林』が多く、ドラマや映画のロケ地に多用されていました。

確か『某局大河ドラマ・風林火山』が撮られたのも此処じゃ無かったかな?

広大な平原の中に突然書き割りの『お城』が建設され、大勢の甲冑を着けた人が歩いていたのを観た事在ります。

其れからあれよあれよと開発が進み広大な別荘地が完成しました。

通り沿いにはペンションやカフェが増え、逆に駅入り口に一軒だけ在った『コンビニ』が閉店してしまいました。(このコンビニでおにぎり買って『高原大橋』の袂から八ヶ岳眺めながら食べるのが好きだったのに)

『甲斐大泉駅』 乗降した事在りません。

駅舎に入ろうとすると、思った以上に人が居ました。

ペンション泊した人たちが出発時間を待っているのでしょう。

駅前の公園? 『排水桝』が在るから『水』が流れていたのでしょう。

人が居なけりゃ『駅舎』に入って中の様子とか撮影したかったんですけど。残念。

駅から歩いて数分の『甲斐大泉温泉・パノラマの湯』は運が良ければ『雲海』に浮かぶ『富士山』が拝めます。

でも今はまだ温泉に入っている時間じゃ無い。

駅前の案内図には『観光案内図』と云うより『商業案内』

『ペンション』『カフェ』『ギャラリー』や『工房』の案内図になっています。

灼熱の太陽に焙られながら走るバイクは、走っている時は風を感じて涼しいですけど止まると地獄。ましてや長袖・長ズボン………。

ホンネでは駅前何か歩いてる場合じゃない位暑いんです。

さっさと次!

観光案内所 あおぞら

私が知らない街を訪れた時、先ず最初に立ち寄るのが駅です。

鉄道の『駅』も在れば、『道の駅』や近頃は『水の駅』なんてのも在ります。

その地域の『観光課』等が発行した『観光案内』や『イベント情報』『地図』『パンフレット』等が手に入ります。

『駅』等がない場合、『市町村役場』の観光課まで赴く事も在りますが、大抵は庁舎の入り口付近にズラリとパンフレットが並んでいますから必要なのを頂きます。

若しくはコンビニのパンフレット置き場。その地域に在る『観光名所』や『施設』『温泉』『スキーリフト』などの割引券付き『パンフ』なんかが手に入る場合も在ります。

たかが¥100位の割引と思うかもしれませんが、¥5安いガソリンスタンドの為に遠くまでガソリン浸かって給油に行く事考えれば断然お得。五人家族とかなら¥1000位簡単に浮いちゃう。(銀行普通金利が0.001%ですから 一年間100万円預けて丁度¥1000、其処から更に税金20%引かれて 手に入るのが¥800!)

『NISA』だ『ポイ活』だとTVや新聞に踊らされるより簡単・確実です。

JR駅前とくれば『レンタカー』が定説ですが『清里駅』の『レンタカー』は『清里観光案内所・あおぞら』が経営しています。

『三人乗り電動三輪車』で¥3000/1時間は三人で借りるなら考えようによっては安いかも。レンタサイクルも『軽井沢辺り』では電動アシストなら¥1000/1時間は当たり前ですもん。

私ゃレンタカーは最安価格の車しか借りません。『ニコニ〇レンタカー』なら¥5000/1日~在りますから。

ナンバープレートに注目。 『わ』登録=レンタカー事業用です。

陸運局発行のナンバープレート? 県名前の数字は車種分類。1は確か大型輸送車の筈では? しかもひらがなが右上にあるナンバープレートを初めて見た。

繁々と観ていたら係の人が出てきたので撮影許可を頂きました。

分類的には『普通免許』で運転可能な『オート三輪』になるみたい。

二輪車の後輪にタイヤを二つ着けた場合は『自動二輪免許(要ヘルメット)』が必要ですけど、最初から『三輪』で製造された場合は『車』の扱い、しかも『ヘルメット着用』は『努力義務』です。

気になったので調べてみました。

『ヨドバシカメラ代理販売』の『EV TUKTUK』 運転に必要なのは『普通免許』ですが、ナンバー分類は『自動二輪125cc以上~250cc以下』になるみたい。

実はつい先日、『小布施』で走行している『オート三輪』を見掛けました。

余りに急で撮影できなかったのが悔やまれる。末永く乗り続けて下さいね。

その後無事に観光パンフレットと地図をゲット。水分補給して さて出発です。

清里駅

中学生の頃、背伸びして都会の雰囲気を感じようと訪れたのが『清里』です。

当時も『避暑地』として『軽井沢』と人気を二分していましたが、如何せん『旧軽井沢銀座』は『小海線・ディーゼル機関車』『信越本線・電車』駅から『バス』と乗り換えの煩わしさと『お値段お高めのお店』のイメージが在り、『中込駅』から乗り換えなしの駅前が即商業地の『清里』へ良く出かけました。

駅から歩いて『千ヶ滝』や『飯盛山』経由『野辺山駅』なんて強行も平気でした。

その後駅前には何故か『有名芸能人』の『カレー屋』とか『漬物屋』芸能人の名前の入った小物などを売る『土産物屋』なんてのが軒を連ねていました。当時は芸能人のセカンドビジネスとして『京都』『軽井沢』なんぞにチェーン展開が流行りました。

中坊の頃ですから『なけなしの小遣い』を有効に利用する為には、どうせ『カレー食べる』なら思い出になる店にしようと『北〇武のインドカレー』を食べた記憶が在ります。

えっ。普通以上に美味しいと思いました。でもお値段が¥1000近くしたと思います。(清里で他店のカレーが¥750位だったかな。『海の家』や『スキー場』のカレーが¥500~¥600位の時代です。)

そんな清里に20年振り位に訪れました。いや『国道141』は頻繁に車で走りますが、駅前通りは行った事有りませんでした。

白く清楚な感じの駅舎。一足違いでディーゼル機関車が出発した為人影はまばらでした。

あれ程栄えていた『夏の清里駅』も今は無人駅………。

10年前は『ゴーストタウン』と揶揄されていた街中(観た事無いです)も今では様変わり。新しいお店が次々とオープンしていました。

駅から観光案内所への途中に『高原のポニー』と呼ばれた『蒸気機関車 C56』が展示保存され置ました。

隅々まで丁寧にペイントされ良好な保存状態。維持するのは大変な手間暇とお金が掛って何時筈です。

しかも嬉しい事に只で運転台まで登れます。

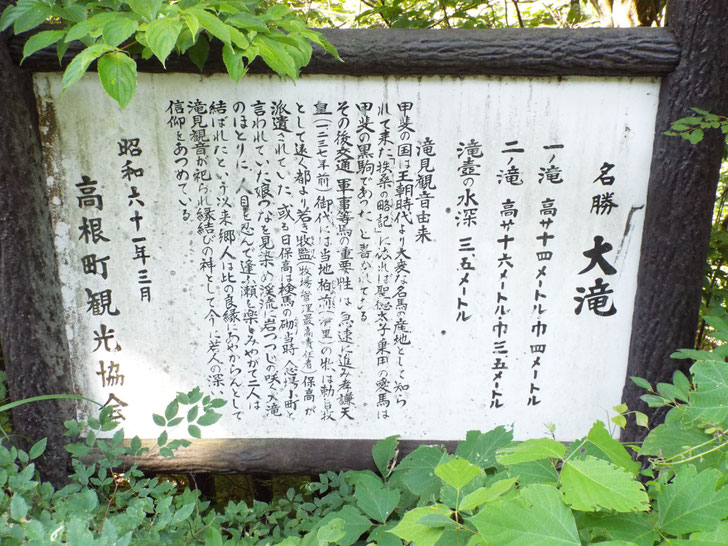

大滝・一の滝

『野辺山・平沢峠』を分水嶺とし、長野縣側の『八ヶ岳水系・板橋川』や『飯森山・矢出川』は千曲川に合流し日本海へと続く旅。

一方『八ケ岳・赤岳』の麓から流れ出る『大門川』は、『須玉川』や『みずがき湖』から流れ出る『塩川』、『甲府』を流れる『笛吹川』等と合流し『富士川』となって『太平洋』へと流れ着きます。

『清里』の東側を流れる『大門川』には幾つかの『滝』が在ります。

『清里駅』から歩いても行ける『宮司の滝』や『千ヶ滝』 でも車・バイクで訪れると駐車場が有料で、バイクも徴収されたからそれ以降行ってません。

『千ヶ滝』周辺を流れる川の色は『大桑村・阿寺川』の『阿寺ブルー』にも匹敵する『ラムネ瓶』の様な透き通った緑色の流れです。

但し『ゴルフ場直下』や『別荘地』の下流にある為『飲用不可』 どんな農薬が紛れ込んでるか解りませんから。

『清里』と『昇仙峡』を結ぶ『クリスタルライン』を行くと駐車場が在ります。

ガードレールの切れ目から滝へと続く階段が見えます。

私ゃこういう案内読むの好き。

『柏前(清里)』は名馬の産地として知られており、遠く『都』(当時は平安京)より赴任した若い『牧監』と、土地の娘が滝の傍で逢瀬を楽しんだ。 ですとさ。

後に夫婦となった事から『滝観音』が縁結びのご利益在りとされています。

『滝』を見学する時、幾つかの注意が必要です。

『滝』までの『所要時間(個人差注)』 と『高低差(階段数)』が書かれていれば安心ですが、中には500段近い階段や急坂を下らないと滝まで辿り着けないとか在りますから。

行きは下りで降りるだけでも、帰りは其れを登らないと。

『滝』によっては平坦な遊歩道程度を数分歩いて遠くから全貌を眺める処や、『滝つぼ』迄降りて行き、下から見上げるなんて場合も在ります。

『ガイドブック』等に詳しく書かれている場合は良いですけど、私の場合、行き当たりばったりに出くわして興味本位に行ってみるか。なんて場合が多いですから。

一応『グーグルマップ』等で距離感を把握しますが高低差が解らない。更に『呑み水』が必要なのかとか『サンダル』程度でも辿り着けるのか。せめて入り口にでも明記して置いて欲しいです。

しかも昨今は『熊出没注意』の看板が『信憑性』を増してきているだけにあながち嘘とも言い切れません。『熊対策』も必要です。

斜面の遥か下の方に白く波立つ『瀬』が見えます。

果たして川面迄降りていくのか………。

落差14mの『一の滝』は何処だ?

日吉神社 part2

ところで『日吉神社』とは?

『日吉大社』を総本宮とし、比叡山の麓に位置します。

『平安京(京都)』の鬼門を守護する為の神社として建立されました。

日本各地の『日吉神社』や『日枝神社』『山王神社』の総本宮でも在り『比叡山延暦寺』一体の鎮守として祀られています。

『奥之院』でしょうか。 大抵の『奥之院』は只の『社』の場合が多いですが、これは流石に………ねぇ?

他に在るんじゃないかと更に奥まで探しましたが人の踏み跡が在りません。

情報お持ちの方、googlemapにでも情報提供お願いします。

登り上げた石段の上から『本堂』を見ると『額』の様な物が掲げられています。

zoomしてやっと何か在ると解った次第です。

やっぱり『額』でした。 普通は『拝殿』に在るんじゃないの?

脇屏風の彫刻は『竹に虎』でしょうか。

参拝を終え石段の下まで戻ります。

この日の気温36℃越え。 灼熱の中に戻るのが躊躇われる。

眩暈がしているんじゃ無くて実際に石段が歪んでるんですけど。

実は『手水鉢』が在ったのですが水は出ませんでした。

タオルを濡らしたかったのですがしょうがない。次に行きます。

日吉神社

『野辺山』から『平沢峠』へ。 この道は昔『佐久甲州街道』として旅人が歩いた道です。現在は『八ヶ岳・スケッチライン』として『平沢集落』まで続いています。

私ゃてっきり『平沢集落=山梨県』とばかり思っていました。峠を越えても長野県だったのね。(駐車中の車のナンバープレートが長野県だったので気が付いた)

位置的には『清里駅』の東、『千ヶ滝』を廻りこむ様な場所に在ります。

ところが曲がる場所を間違えたのかどんどんと山の中に入って行く。まぁ行き止まりならば戻れば良いだけだし。と高を括って走って行ったら『クリスタルライン』と書かれた道路に出てしまった。越境看板は出ていなかったのに此処は山梨県?

『クリスタルライン』は『昇仙峡』から『みずがき湖』経由で『清里』迄を結ぶ道。全線舗装された道で走り易い。

集落の端に『鳥居』が見えましたので、現在地の確認の意味も在ってバイクを停めました。

『日吉神社』です。

鳥居の横には『清里耕地整理記念碑』と在りますからやっぱり此処『山梨県』だなぁ。

多分錆びない様に気を使って『18-8ステンレス』にレーザー加工した文字を彫り込み、『黒インク』で処理されていたんでしょうけど、インクが流れちゃうと反射しちゃって何も読めません。辛うじて反射角を考慮して。

『筒粥神事』とは『諏訪大社』等でも行われる行事で、『粥』を焚く時『葦の茎』を同時に入れ、炊きあがった『葦の茎』の中に『米粒』がどの位入っていたかで『作物の豊凶』を占う神事です。

『山梨県高根町』の『無形民俗文化財指定二号』だとか。

コメ不足が騒がれた昨年。備蓄米を手に入れた方もいらっしゃるかも知れませんが、私ゃそれなら『米を買わん!』と反政府策を取り、一年近く炊飯器を使っていません。

あっ『ご飯』は『牛丼』だったり、『弁当』(店を閉めてからスーパーに行くと『見切りシール』が貼られていてお徳。だってどうせすぐに食べるんだし)買って食べてます。

鳥居を潜り参道を進むと見事な杉の大木の中に石段。此れが又歪んでいて(根っこが成長して)いい味出してるじゃ在りませんか。

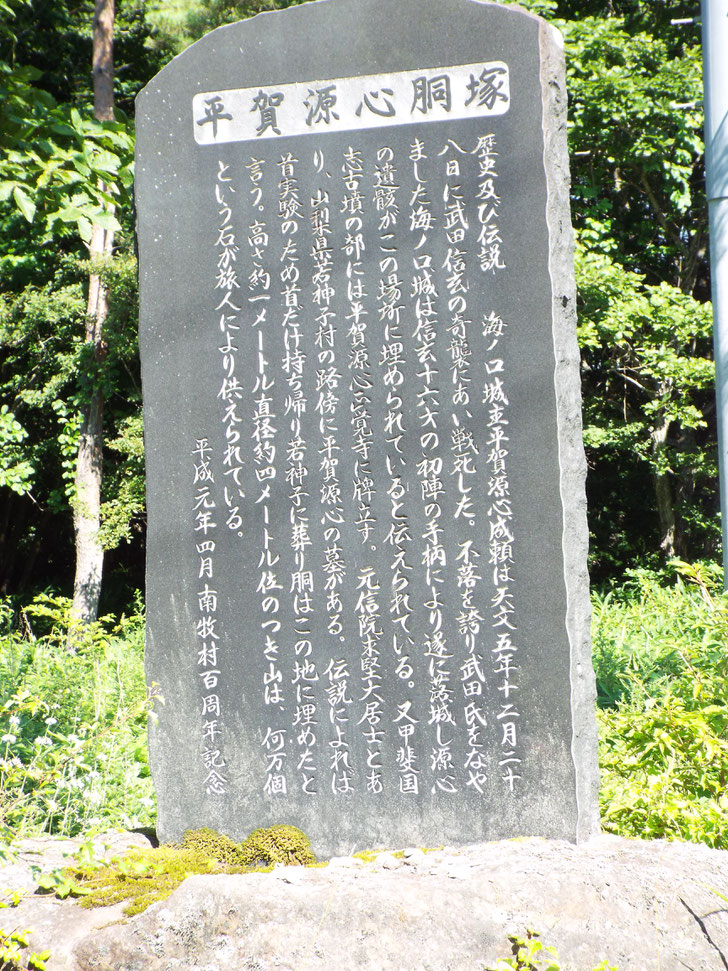

平賀源心 胴塚

『佐久』から『甲府』迄続く『佐久甲州街道』は『野辺山駅前』を通り『平沢峠』へと峠越えします。

現在は『獅子岩』や『飯盛山ハイキング』の為の『駐車場』が在り『無料トイレ』『自販機(シーズンオフ在り)』が利用できます。

晴れた日、此処から望む『八ヶ岳』が特にお勧めです。

『駐車場』と『ゴルフ場』の間を『佐久甲州街道』が通っているんですけど誰も気が付かないか。

平日の9時前だというのに駐車場は車が15台ほど停められていました。

山行きの人は朝が早いから。

そのまま素通りして暫く行くと。

今まで止まって迄観た事無かったです。 バイクを停めて。

そもそも『平賀源心』とは?

『海ノ口城城主』で在った『平賀源心成頼』は『武田信玄の信濃攻め』に於いて落城、『首実検』の為に甲府に運ばれる途中でしたが、此の地で首を落とされ、胴体のみ此の地に埋められたそうです。戦国時代では、確実に倒したかを確認する為『敗将』の首を持ち帰り、顔を知る者に確認させたそうです。その為『首だけ』を埋めた『首塚』と『胴体』を埋めた『胴塚』が別々の場所に在るのが普通です。

『カルガモの道路横断』で有名な『大手町・三井物産ビル』の敷地には『平将門の首塚』が有るって知ってました? 移動させたり粗末な扱いをすると『祟り』が有るとされ連日線香が焚かれるそうです。

『佐久市・大井城・城主貞隆氏』の弟と云う説も有りますが………?

多分大木の根元だと思われますが、『お地蔵様』はおろか『石積み』も見えない程『夏草』が茂っています。

『祟り』は嫌だから両手を併せ合掌。

長野県民にしてみれば『武田軍』は侵略者。正直私ゃ好かん。

『ウクライナ』にしてみても『プー〇ン』は侵略者じゃ無いですか。

そして『漁夫の利』を狙っているとしか思えない『ト〇ンプ』

つい50年前までは『朝鮮半島』を舞台にいがみ合ってた両国なのに手を結ぶのか『露と米』は。

嫌われ者は相手にされなくなるのが世の中の常。その内誰も相手にしなくなるでしょうね。『ウクライナ』や『ガザ』にしてみれば、その内なんて悠長な事云ってられない。

何処かに『ゴルゴ13』いないかな。(必殺仕置き人でも可)

実際に依頼したら『殺人教唆』で摑まっちおゃうけど。

ベジタボー・ウィズ

英語表記ならば『vegetable・with』でしょうから『野菜と共に』

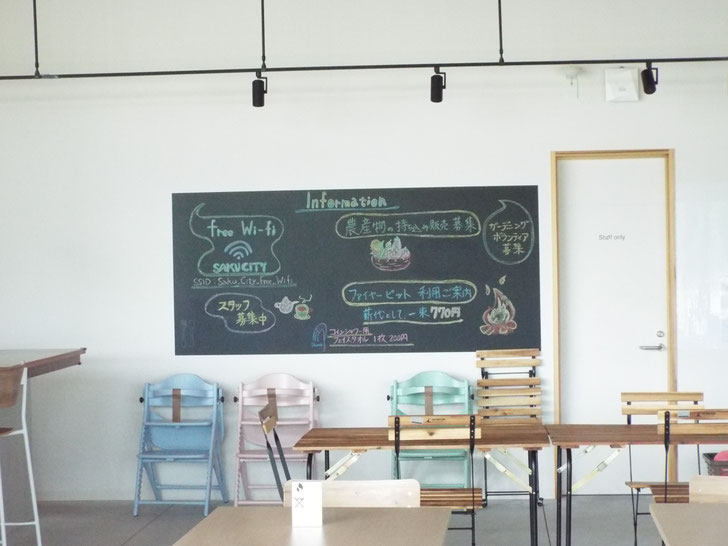

正式には『南牧村農村文化情報交流館・ベジタボォ~・ウィズ』

『野辺山天文台』に隣接して『矢出川公園』が在り、さらに隣が『ベジタボォ~・ウィズ』 『野辺山駅』から直通のバス発着所も在ります。

残念ながら開館前。館内の様子は知れませんが様々な情報発信の『観光案内所』や『レストラン・売店』なども在るみたいです。

タイルの汚れ具合からしてかなり前から建っていたのでしょうけど立ち寄る機会無かったなぁ。

自販機で飲み物を買おうとすると『中学生』位の女の子がうつむいて日陰に座り込んでいました。具合でも悪いのかと声を掛けると足元に置いたスマホを見ていました。

「友達と図書館で勉強するんだけど早く着き過ぎちゃった」との事で一安心。

『野辺山』でも日中35℃近くになる日も在るらしく、しかもエアコンの無い家庭が多いとか。この『ベジタボォ~・ウィズ』には図書館も在ってエアコンも効いてるそうです。

その他にも『フライトシュミレーター』や『全天井型スクリーンシアター』も在るとか。

滞在時間が長くなりそうだから『レストラン』も在るんでしょう。

足元に埋まっているのは『スプリンクラー』? 暑さ対策なのかな。

まだ開館前。館内には入れませんが、入り口の脇に屋上展望台に続く階段が在りました。そりゃ登りますよ。

眼下に『野辺山天文台』の45mアンテナ。 遠くに霞んで見えるのは『茂来山』

野辺山・パラボラアンテナ

正式には『国立天文台・野辺山宇宙電波観測所』って云うらしいんですけど。

子供が小さかった頃、『観測所公開日』が在って其の時しか入場出来ませんでした。(確か無料)

建物内では実物のパラボラアンテナが上向きに置かれており、パラボラアンテナ内に落としたボールは全て一転に集約する実験を体験できました。

当時は観光化されておらず、訪問者数もそれ程でも無かった様な。

それが『某少年探偵』の映画のお陰で連日超満員。予算の関係で規模縮小を求められていたそうですけど、売店収入だけでもかなりの売り上げだそうです。

いやはや『青山剛昌先生』様々です。

私ゃ話題の映画を見ていないですけど、『佐久平駅・幸せの鐘』とか『野辺山・パラボラアンテナ』への聖地巡礼が人気なんだとか。

長野県下を題材にしたアニメは多々あります。『サマーウォーズ=上田市』、『君の名は=諏訪・立石公園』『あの夏で待ってる=小諸市』『ターキー=千曲市』

映画のロケ迄加えるとそれこそ数えきれない程。『寅さん』のロケ地が各地に在り『サラダ記念日=小諸市』『純情詩集=別所温泉』等から始まり古くは『愛染かつら=別所』『犬神家の一族=青木湖』『正体=女神湖』等々………詳しくは『長野県ロケ映画』で検索。

佐久市でも数年前『山中静夫氏の尊厳死』のロケが行われ、ひょんな事から差し入れした処、主演の『中村梅雀』さんから色紙を頂きました。

中込中学校でロケされた『台風クラブ』は『大西結花さん』『工藤夕貴さん』等が共演し、知人もエキストラで瞬間映ったそうですが、映画の内容が………。当初『佐久市全面協力体制』で撮影が始まりましたが、問題が多々あり、完成披露で中学校で映写会が開かれる予定も中止に成り、佐久市内映画館で上映されず。私は昔の『ビデオテープ』の時代にレンタルして観ましたが、まっ2度と観る事は無いでしょう。

後方の『飯盛山』をバックに『べジタボール・ウィズ』と『矢出川公園入口』ここの手前の駐車場が『野辺山天文台』入り口です。

駐車場には『キャンピングカー』が数台。まだ朝8:00を廻ったばかりなのに。

前泊したな。

最近よく『キャンピングカー』を『道の駅』などで見かけます。

『トイレ』や『水道』も在り、キャンプ場料金が掛からないからと人気らしいのですが、『コンセント設備』等が在る『オートキャンプ場』などと違い、エンジンかけっぱなしの車や、外で調理している人を見掛けます。中にはテーブルを持ち出して酒飲みながらBBQしてたり。通常『道の駅』等は夜間管理人がいないみたいデス。だからと言って余りにモラルが無いと………ねぇ。

現在も『入場・見学』等は無料です。でも開館時間が8:30~17:00です。

入場者数をカウントする為タブレットに入力が必要です。

まだ開館迄30分も在る。

流石に時間前に侵入は出来ませんのでひとまず隣の『べジタボール・ウィズ』へ。

でも『佐久市』には『日本最大直径64m』のパラボラアンテナと、『深宇宙探索用54m』のパラボラアンテナが存在します。

そして『二つのパラボラアンテナ』を同時に撮影できる場所が在ります。

えっ知りたい? どおしよっかな~。 聞きに来た人には教えましょうか。

野辺山駅

『某少年探偵』の映画大ヒットのお陰で、何時行っても人で溢れかえっちゃっているから暫く敬遠していました。

平日の朝ならどうだと勇んで出かけると。

『野辺山駅』は高校時代の同級生が通学で利用していた駅で、駅まで自転車で20分。

小海線のディーゼル機関車に揺られる事一時間チョイ。歩いて学校まで30分と片道2時間、往復4時間(+待ち時間)を3年間。今みたいにスマホも無い時代。必然教科書を広げていたそうですから勉強は出来たなぁ。

通常授業ならば十分間に合うそうですが、『クラスマッチ』や『学芸祭』『修学旅行』等で集合時間が早かったり、解散が遅かったりすると親が車で送り迎えしたり(車で片道1時間以上)、仲の良い友達の家やホテルに泊ったそうです。(アパートを借りてた人も居ました。勿論溜り場でしたけど)

冬場などに始発に乗る為には『星空の下』、雪道を歩いたそうです。

「今朝は流れ星が綺麗だったよ~」なんて笑って云ってました。

まだコンビニなど無かった時代。親は朝早くから『食事&弁当』を作ってくれたから感謝しかないとも云っていました。

日本最高地点の駅です。1345.67mは『野辺山駅には荷(2)が無いと』誰かが教えてくれました。

観光客が増えたお陰で『レンタサイクル』なども在ります。

一時はキオスクも無く、駅前のお土産売り場でパンを買った記憶が在ります。

無人駅では無いのですが経営は『南牧村』が委託されています。

その為窓口が開くのが朝8:00~17:00(正確な時間は要確認)、それ以外の対応は『suica』に成ります。

南牧村立・南牧南小学校・直売所

『長野県・南牧村』には『北小学校』と『南小学校』が存在します。

『北小学校』は『海ノ口駅』から線路を渡った処に在り、知らない人が多いんじゃないかな。

斯く言う私も『海ノ口温泉・和泉館』に行ったからこそこんな所に小学校が在ったんだと思った次第です。

で『南小学校』 『市場坂』を上り上げ、『野辺山台地』の真っ直ぐな道をカッ飛んでくると(スピードは控えめに。白バイが時々………)左手に見える小学校です。

此の辺りは通学エリアが広い為、『通学バス』で通う児童が多いみたいです。

『通学バス』が転回する駐車場の片隅に『野菜直売所』が建っています。

その名も『南小店』

手作りの幟が良い雰囲気。

良くある『無人販売所』で、お金は自己申告して箱に入れるスタイルです。

全品がほぼ¥100。 新鮮な地元野菜が並んでいます。

多分児童の親が寄付しているんじゃないのかな。

首都圏スーパーでキャベツ一個¥250~の報道が在った頃、此処では何でも¥100。

消費税とか細かな事は云わないの。

きっと此の売り上げが『図書館の本』とかになるんでしょう。

私の通った小学校では秋になると『イナゴ取り』が在りました。

秋、収穫を終えた『稲束』は『はぜ懸け』にして乾燥させます。

『稲の穂』を下にして『はぜ』に掛けると、『稲わら』の『でんぷん』が『米粒』に入り甘い『お米』になるとか。

その『はぜ懸け米』に留まっている『イナゴ=バッタ』を捕まえます。

大抵は『大きな雌』の背中に『小さな雄』が負ぶさっており、夜露に濡れて羽を広げる事が出来ない朝方、手で鷲掴みにして捕まえます。

捕まえた『イナゴ』は手製の袋(手ぬぐいを二つ折りにして縫い合わせたような物)に詰め込んで行きます。

小学校では巨釜で湯を沸かして茹で、『イナゴ佃煮』の材料として業者に引き取ってもらいます。

『図書館の本を購入する為』の行事と説明されていましたが、先生達の忘年会費用に成ったとか成らないとか。

午前中の授業を潰して行われた行事で、中には遊んでいて余り獲れなかった子供も居ました。そんな子は夕方居残りで獲らされたような。(半世紀も前の古き良き時代の話です)

現在でも文化として『イナゴ佃煮』と『イナゴ取り』は行われているそうです。

『コンバイン』の導入で『はぜ懸け』が行われなくなり、又『農薬』により『イナゴ』も減少しているらしいのですが。

以前、東京の居酒屋でメニューに『イナゴ佃煮』と在ったから頼んでみたら、つまようじにイナゴが三匹刺さったのが三本。お値段¥500だったかな。世知辛い世の中。

此の売店に程近く『〇っくり市場』と云う『野菜の大型店舗』が在るんですけど、仕入れルートは『青果市場経由』みたいです。

図書館の為にも此処はひとつ『南小店』のご利用をお願いします。(先生の呑み代に成らない事を祈って)

バタフライガーデン

糠地が『蝶の楽園』で在り、地元の人が協力しているのが解ります。

『オオムラサキの里』と称された花畑が点在し、餌となる『クヌギ』や『コナラ』の樹液を吸います。(幼虫は榎の葉っぱを食べ、成虫になると花の蜜は余り吸わないそうです)

じゃ花畑には『オオムラサキ』が飛来しない? それが結構見掛けるから面白いです。

『糠地・ワインハウス』に隣接して『花畑』が在ります。

『バタフライガーデン』の看板には『アサギマダラ』が描かれています。

『アサギマダラ』は南方で産まれ、海の上を1500㎞も飛来する『蝶』として知られています。

『アサギマダラ』の餌となるのは『クララ』や『フジバカマ』『ヒヨドリバナ』などの『花の蜜』です。

『フジバカマ』なんて、昔は野山に幾らでも生えていた気がするんですけど。

『クララ』はマメ科の植物で、低木ながらマメ科特有の葉っぱと花を持ち、鞘に入った実を着けます。

『〇〇〇町』に『クララの群生地』が在り、ボランティアさんが『アサギマダラ』の為に管理しています。(保護協力の為に匿名にします)

勝手に入って良いのかな? と思いながら誰かいないか探しましたが、このクソ暑い日差しの下、人影は見当たりませんでした。

『アサギマダラ』の写真を撮りたいと思い、探しましたがそれらしい姿は確認出来ませんでした。

糠地・諏訪神社

『神社庁』に登録されている『神社』は日本全国に8万社あるとされています。(小さな『祠』まで数えたら20万社とも) 其の中で一番数が多いのが『八幡神社』です。

『源平合戦』の頃より、闘いに於いて領土・権力を拡大してきた日本では、『源氏』の崇拝した『応神天皇=闘いの神様』を祀る『八幡神社崇拝』が盛んに行われました。その数4800社と云われています。

次いで『伊勢信仰』(神明社・皇大神社・神宮など)、『天神信仰』(天満宮・天神社など)『稲荷信仰』(稲荷神社・宇賀神社)、『熊野信仰』(熊野神社・王子神社・十二所神社など)『諏訪信仰』(諏訪神社・南方神社など)と続きます。

流石『長野県下』では『諏訪様』をお祀りした『諏訪神社』や『祠』が多いですが。

因みに『諏訪様』とは『夫婦』の神様で旦那の『タケミナカタノミコト(諏訪上社在住)』と奥さん『ヤサカトメノカミ(下社在住)』の二人を指します。別居中の奥さんの元へ旦那が通った時に出来るのが『諏訪湖御神渡り』です。じゃ冬場以外はどうするの? 実は二つの敷地の中、共に『摂社』として祀られており、どうやら『ワープ』出来たみたい。(井戸で繋がっている説も有り)

更に………。力自慢の『タケミナカタのミコト』は『大国主命』と『糸魚川の絶世の美女・奴奈川姫』との間に生まれた子供で、『国譲り』の際、天孫の『タケミカズチノカミ』に力比べで敗れ、『諏訪の地』に逃れてきたとされています。『タケミカズチノカミ』はその後『北方制定の守護神』として『鹿島神宮』に奉られています。詳しくはWikipedia

『諏訪の神様』のとーちゃんが『大国主の命』って事だけ覚えて置けばOKです。

『糠地・グラウンド』まで来ると『オオムラサキの里』入り口で見たのと同じ絵が書かれていました。(せめて現在地位書き入れようよ)

『グラウンド』と『駐車場』の境が無く、又遊歩道と書かれていますが車両のタイヤ痕が林の中に続いています。

歩いて登って『オオムラサキの餌』となる『食草エリア』迄行けば『オオムラサキ』に遭えるんでしょうけど、ペットボトルの水が無くなったから神社で水を汲めないかな。

神社下の広いグラウンドは『ソフトボール大会』とか『村祭り』が行われたのでしょうか。

木陰の中、石段を昇りまして。手水舎は残念ながら水が出ませんでした。

扁額には『諏訪宮』と刻まれています。

月窓寺跡

『糠地・メセナホール』から見て高台にお寺らしき建物が見えました。

石段の手摺。ホント助かるこの頃です。

ぶら下がっているのが『鰐口』ですから『お寺』

此れが『鈴緒』なら『神社』です。

境内は近所の方が草刈りしたのでしょう。綺麗に手入れされています。

参拝して御堂を覗くと。

googlemapでは『月窓寺跡』と過去形ですが此れだけキチンと手入れされているのだから無住職のお寺じゃないのかな。

それとも地元の有志の方が管理しているとか。

石段の脇の大木。小諸市指定景観木です。

大木を見ると幹に耳を押し付けて、『樹の音』を聞くのが好きなのですが、この樹に抱き着くと倒れそう? そっと手で触れてパワーを貰いまして。

googlemapで確認すると近くに『諏訪神社』も在るみたいです。行ってみますか。

次回です。

糠地・メセナホール

『メセナホール』 初代ローマ皇帝『アウグストゥス』を補佐する政府高官の『マエケナス・Maecenas』は『詩人・芸術家』の庇護援助に尽力しました。その人の名前を取って『芸術文化支援』を意味するそうです。

『須坂市文化会館』も『メセナホール』と呼ばれコンサートなどに活用されます。

さては『糠地』にも『文化ホール』が在って、コンサートなどが行われるのか。

ひょっとして『分校跡?』

舗装路が拡幅される以前は、此方が昇降口だったんじゃない?

木彫りの『某アニメキャラ』みたいなベンチも置かれていました。

窓から見える『カイハツ』は建設資材みたいだけど、糠地に工場でも在るのだろうか。

入口から覗き込むと『講堂=ホール』に椅子が並べられ、確かに文化施設の体を成しています。

入口は施錠されていますので写真だけ。

網戸で防虫対策もバッチリです。

深沢ダム

『小諸高原ゴルフ』の北側に在るダムです。

『菱平・菱野温泉』から『不動滝』を経由して林道をクネクネ走り回って行くと『小諸糠地・水石蝶の里』へ抜けます。

現在、伐採業者がこの付近の山に入り大規模な伐採をしています。

伐採され、禿山になった山には新しく『杉』などを植林し、20年~30年後の伐採に備えます。しかし植樹費用や維持管理に大枚をはたくより即現金収入に繋がる売却が盛んです。外資系企業に買われ、広大な面積の『メガソーラー発電所』が出来てしまいます。

決して『再生可能エネルギー』が悪いとは云いませんが………。

山に樹木が在った時、降り注いだ雨や雪は枝葉にあたって地面に落ち、枯れ葉の間から地面に浸み込みます。一方『太陽光パネル』に降り注いだ雨は一挙に表面を流れ落ち、流れとなって剥き出しの土砂を削ります。施設の廻り『U字溝』などが在っても簡単に土砂で埋まり、道路上を川となって流れ下ります。勢いに乗った水は斜面を削り道路崩落などを引き起こします。又、大量の土砂は砂防ダムを簡単に埋め立て、一度大雨が降ると『土石流』と成って樹木などをなぎ倒し、河川を流れ下って『橋』などを決壊させる可能性が在ります。

『山林持ち主』と『伐採業者』、更には『メガソーラー事業者』の間にどのような関係が在るのか分かりませんが、将来の事を考えた場合、『メガソーラー発電所』が増えていく事は素直に喜べません。

『プラスチックパネル』でコーティングされている『太陽光発電パネル』の寿命は20~30年と云われており、其の時は大量の『プラスチックごみ』を生み出すとされています。

業者が責任を持って管理・処分するなら問題はなさそうですが所有者の多くは『〇国企業』 日本の土地を買い漁り、利益だけを追求してるだけなら多分………。

放置されたプラスチックは太陽光などで長時間かけて『マイクロプラスチック』に分解され、生態系に悪影響を及ぼすと考えられています。

只でさえ清流に棲む筈の『イワナ』や『ヤマメ』などが『ゴルフ場』や『田畑』で使用される『農薬』によって汚染された河川から姿を消しているそうです。

『輝きながら飛び交うホタル』や『渓流で自分で釣ったヤマメの塩焼きの味』を子供たちに残せるかどうかの瀬戸際は確実に迫っています。

この道を進むと確か農園が在った筈。でも通行止めじゃ仕方ない。

ダム脇に駐車スペースが在るのですが周囲の雑草が伸び過ぎて全体は見えません。

必ず『ダム』を建設した時の道路が在るから『ダム直下』を迄行ける筈。

でも大抵は『進入禁止』です。(そりゃそうだ事故でも在ったら責任問題)

オオムラサキとアサギマダラ

瓶入りの『海苔佃煮』に似たようなの在った気が………

『日本の国蝶』が『オオムラサキ』です。

オスの羽の『紫色』は何とも言えない美しさ。

そんな蝶が『小諸市・糠地』で見られます。

ん?『アサギマダラ』の絵。

『オオムラサキの里』へ下りて行くと『アサギマダラ』の看板が立っていました。

『蝶の楽園じゃん』

そういえば入り口付近に『クララ』が生えていたなぁ。

『ハイジとペーター』の友達の車椅子の少女じゃ在りません。

『アサギマダラ』が好んで吸う花の蜜が『クララ』や『フジバカマ』だそうで、長野県では各地に自生しています。

『アサギマダラ』はとても面白い特性を持って居り、幼虫が生まれるのは『台湾』や『中国南部』から『ヒマラヤ付近』までの広範囲で卵から幼虫に孵ります。

『アサギマダラの幼虫』は毒性を持つ『ガガイモ科』の『イケマ』や『鬼女蘭・キジョラン』の葉っぱを食べ、その毒性を体内に蓄え『天敵』から身を護ります。

成虫になると『クララ』や『フジバカマ』の蜜を求め、日本迄の最大2000㌔もの飛行を行います。 偏西風に乗れば可能? 秋になると今度は産卵地の『台湾』などに向かい2000㌔の飛行をするんですよ!

晴れの日ばかりじゃないでしょう。雨に打たれれば海の上では身を隠す場所も無し。

世界的にも研究が進められており、捕獲した蝶に個体番号を記入し捕獲場所のデータや発見地のデータなどが共有されるそうです。

『保護蝶』として捕獲禁止です。刑罰の対象になります。

飛んでいる時は羽の模様が確認し易いのですが止まっている時は羽を閉じる場合が多いから綺麗な写真にするのが難しいです。

『オオムラサキ』 お腹側から撮ってもねぇ。

小諸市・糠地

地籍で云うと『小諸市・滋野』 『小諸インター』の北側に広がるエリアです。

春先、『菜の花畑』の向こうに『八ヶ岳』を望めるスポットとして脚光を浴びます。

2023/5の写真です。

2025/7 訪れた時にはもう『菜の花』は抜かれ、畑は耕されていました。

収穫した『種子』を圧搾機で絞った油が『菜種油』です。

『オメガ3脂肪酸』を含む健康食品で他にも『オメガ6脂肪酸』『オメガ9脂肪酸』もバランス良く含有している為、健康志向の方には持って来いです。

私は『トースト』に付けて『塩パラり』で食べてます。バターやマーガリンなんぞ足元にも及びません。絶対お勧めです。(でも取り過ぎはNG)

『菜の花畑』に隣接して『みはらし交流館』が建っています。

でもこの建物が開いているのを観た事無いんですけど。

此の交流館付近一体には『ぬかじ憩いの森』が在ります。

本当は林間の散策コースなのですがなんせ雑草が生い茂ってまして。

洞昌寺

佐久市塚原。此の辺りに有った老舗の造り酒屋が火災により焼失してしまいましたが、各方面からの援助を受け再興しつつあります。

そんな造り酒屋さんから新幹線の高架を挟んだ南側に『洞昌寺』の案内が出ていました。

細い路地の突き当り此方が参道口でしょうか。草生して人の歩いた気配が在りません。

尤も駐車場に通用口が在りますから皆さん態々此処を歩かんでしょう。

『神社は一の鳥居から。寺院は石門から』が私のモットーですので、この草叢を歩くのは余程の物好きでしょうけど。

寺院総門には『宗派・山号』等が記されているのが常ですが読み取れません。

まぁ先程の看板に『曹洞宗・彩雲山・洞昌寺』って書いてありましたけど。

山号が『彩雲』 雲が七色に光る現象で、太陽に近く、薄い雲の中で太陽光が分散して七色に見えます。(虹は太陽を背にした位置に見えます)

此れが見えると何か良い事置きそう。

庫裏が見えます。誰かいるのかな。にしても草刈………

まっ、夏は一週間もすれば雑草が伸び放題ですからね。

本堂に掲げられた『洞昌禅寺』 ん前出の『燃燈寺』で見た様な。

本堂は残念ながら施錠されており御本尊は拝めません。

賽銭&合掌にて終了です。

中佐都小学校 脇の神社

『中佐都小学校』北側に在る『カッテ岩』から戻り、校舎の方を見ると鳥居が見えます。

学校の敷地内は『許可者以外進入禁止』などと成っている場合が多いです。(無くてもトラブル回避の為用事が無ければ入らないに限ります)

学校のフェンスに切れ目が在り、参道は学校の敷地から続いており『鳥居』~『太鼓橋』~『社』へと繋がっています。

学校の敷地には入らずに、『鳥居』を潜って参拝します。

学校の敷地内に『社』が奉られている事は良くあります。『二宮尊徳(金次郎)』や『百葉箱』なんかは目に付く所に在りますけど、歴史の古い学校(尋常学校時代から建て替えた)などには中庭の目立たない場所とか、校庭の隅なんぞにひっそり社や祠が建っていました。それが学校の七不思議に数えられたりしたんですけどね。

大概は学問の神様『菅原道真公』を奉った『天満宮』だと思います。

どころか『旧・田口小学校=龍岡城』には『神社』が建って居り、授業中でも観光客が参拝してました。

この『社』も何も書かれていませんが多分『天満宮』じゃないでしょうか。

校舎の脇、フェンスの内側(学校敷地内)に大岩が。根付いた『松』を支える為、H鋼を支柱にしていますが岩の上をよく見ると。

なんて書いてあるか気になる………『芳名・・・』?

でも学校の敷地の中だし………職務室にでも問い合わせれば分かるかも。

どなたかご存じの方。情報提供願います。

カッテ岩

『佐久市立・中佐都小学校』のすぐ北側にも盛り上がった場所が在ります。

人工的に盛り土された『古墳』などでは無く、『浅間山』の火山活動で飛んできた溶岩石の塊りです。

『中佐都』近辺には大きな溶岩石が田圃中にゴロンと鎮座しており、御神体としてお祀りしている処が多々見られます。(『赤岩弁財天』は大きな岩の上に社が建っています。)

googlemapで『中佐都小学校』の北側に『忠魂碑』の文字を見つけましたが、中々立ち寄る機会が在りませんでしたが、今回は中佐都散策でしたので。

基本天気が良ければバイクで出かけます。(駐車場に困らない)

でも小学校の授業中だろうから、邪魔にならない様にして………

『忠魂碑』前の空き地にバイクを停め、ヘルメットや手袋を外している時チャイムが鳴りました。授業が終わったのかな。

すると生徒が大勢昇降口から出てきて、バイクを停めた脇を駆け抜けていきました。

その数40人以上。低学年の子も居れば5.6年生、男女半々。挨拶をする子も居れば知らん顔して駆けてく子も(シャイなんだから)

中佐都小学校の生徒数とか解からないですが、元気のいい子と云う印象でした。

此の反対側、目と鼻の先は小学校の裏口です。

『忠霊碑』と書かれていますが説明など在りませんでした。大戦で出兵し帰らぬ人を慰霊する為の碑でしょうか。一礼を捧げ石段を昇ります。

裏側にも何も彫られていません。

先程の子供は何処に行ったんだろう? と先に進むと

(山の)奥の方から子供の声が聞こえてきます。

薬師の杜 霊園

佐久平駅にも近い『塚原地区』に白い立像が見えました。

そりゃ行きますとも。確かめに。

『曹洞宗・燃燈寺』さんの所有する『霊園』に在り東を向いて立っています。

仏像の向きには意味が在ります。

東を向いているのは『阿弥陀如来』、左脇に『観音菩薩』(子年生まれの守護・北を表す) 右脇に『勢至菩薩』(午年の守護・南)を従える場合が多いです。(多々例外在り)

西を向いているのが『薬師如来』 左脇に『日光菩薩』(昼間を表す) 右脇に『月光菩薩』(夜を表す)を従えています。

北を向いているのが『釈迦如来』『文殊菩薩』『普賢菩薩』(?)を従えています。

南を向いているのが『弥勒菩薩』釈迦入滅後の56億7千万年後(未来)に悟りを開き『仏陀』になる事が約束されています。(もう少し早く悟ってくれないかな)

でも『高崎・白衣観音』は西を向いていますし『韮崎・平和観音』は南向き。

『鎌倉大仏』こと『阿弥陀如来坐像』は南向き………

『別所・北向観音』は北を向いた『観音菩薩』

何か良く解らなくなってきましたのでこの辺までにしときます。

結局この『燃燈寺』さんの像は何だろう?

頭部は『螺髪&肉髻(にっけい・段差のある盛り上がり)』 衣装は質素な衣を巻き付けただけで装飾品は一切無し。左手に『薬壺』を持っていますので『薬師如来』ではなかろうかと。(薬師の杜って書いてあったじゃん)

今まで近くを走らなかったから気が付かなかったのかな。

因みに管理は (株)吉祥さん。料金などはホームページ検索どうぞ。

曹洞宗のお寺です。『禅寺』と在りますから禅堂を兼ねた本堂でしょうか。

残念ながら扉は施錠です。窓から覗くも良く見えません。

庫裏は在りませんので『通い』の和尚さんがいるのかな。(寺に住んでいれば住職)

霊園をお探しの方参考まで。

塚原

高速道路の『佐久中佐都インター』のお陰で『塚原地区』にもバイパスが完成し、『浅科道の駅』方面からのアクセスが容易になりました。

私ゃバイクの時は車じゃ走らないような道を行くのが好きなもんで、田んぼ中の軽トラックしか走らないような道を良く走ります。

『塚原』には真っ平な田圃中に、こんもりと盛り土が在るので直ぐそれと解る『古墳』を幾つも見る事ができます。

名前の付いている『古墳』も在れば、『墓石』が幾つも並ぶ(多分古墳)小高い場所も在ります。

同じ『塚原』の中でも『赤岩』地区には『浅間山大噴火』で転がって来たとされる『大きな溶岩の塊り=赤岩』が幾つも在り、御神体として祀られている処も在ります。(赤岩弁天)

何処かにアプローチできる場所は無いかと探してみました。

人の歩いた『踏み跡』が在りますので誰かが登っている筈。でもこの近くに『トマト栽培』のビニールハウスが在り、『作物荒らし』に疑われるのも嫌だから此処まで。

実は『虫除けスプレー』が空だったので『藪漕ぎ』したくなかったって言い訳ですけど。

少し移動して。道路の脇に『石碑』が立っていました。なんて書いて在るのか読み解けないのが情けないですけど。

googlemapで現在地検索から調べてみると『塚原石碑石塔群』(そのまんまじゃん)

どなたかご存じの方情報提供お願いします。

上の写真の中にも三ヶ所古墳らしき場所が写っていますけど解るかな?解かんねぇだろうなぁ。(故・松鶴家千歳さんを知る方鹿しか解からないか………)

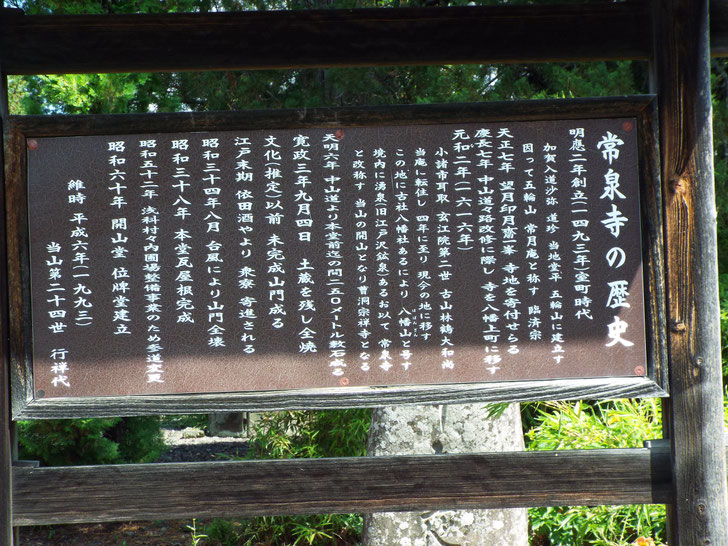

常泉寺

休日、半端に時間を持て余した時など、バイクに跨りトコトコ出かけます。

今まで走った事無い道や、行った事無い場所での新しい発見を求めて。

七月初旬。休日なれど早朝よりの仕事を片付け、バイクに乗ってふらりと出かけました。

特に何処に向かうとか当てが在る訳でなく、何となく次の交差点で曲がってみようかな何て感じで『浅科地区』へ。

『旧中仙道・八幡宿』の『八幡神社』を過ぎた辺り寺院の石門が見えました。

余りにも民家に溶け込んでいて、今まで気が付かなかったか。

多分あの奥の林がそうだな。

こざっぱりとした入り口。案内が在るのが嬉しいです。

1493年・室町時代の創設です。

『臨済宗・五輪山・常月庵』を中山道改修の折に当地に移転、境内に泉が在った事から『八幡山・常泉寺』としました。

『臨済宗』も『曹洞宗』も『禅』を通して精神統一を図る宗派です。

どちらかと云え『知識階級・武家』に好まれ、『禅問答』を通して悟りを得ます。

『一休さん』の『作麼生・そもさん』『説破・せっぱ』と問答をするシーン。アレが『禅問答』です。

有名な公案問答に『隻手音声・せきしゅおんじょう』が在ります。『両手を叩くと音がする。では片手にはどんな音がある』 答えは………まっ考えてみてね。

対して『頭使いたくな派』が求めたのが『曹洞宗』誰でも只『禅』を組み、心を落ち着ければ良しとする宗派です。(私の解釈に無理があるかも)

『石川県・総持寺』を訪ねた時、『座禅』を組む機会が在りました。

とてもユーモラスなお坊さんに親切丁寧に説明して頂き、『禅堂』にての『座禅体験』

私、膝が悪くて正座が出来ません。『座禅』も足を組めなかったのですが「無理する事は在りません。足を組もうとした事が大切なのです」 で足を延ばした『胡坐』の格好で『半眼』 其れも長時間座するのではなく「興味を持ったことが大切なのです」と説かれ「僧侶の修行で無ければ『警策』も必要在りません。でも体験してみます?」私ゃ丁寧にお断りしましたです。

でも本当の意味は『座禅中』に襲われる『睡魔』を追い払い心身ともに『覚醒』させる為です。正確には『警覚策励・きょうかくさくれい』と云うそうです。

残念ながら本堂の扉は閉ざされており、扉の前で賽銭と合掌です。

まぁ『御本尊』はググればホームページなどから拝めますから。昨今の防犯理由じゃ仕方ないです。

私が中学生の大晦日の時、曹洞宗のお寺で『除夜の鐘が突けるぞ。皆で集まろう』と云う事になり夜中お寺に集合しました。早く集まり過ぎて寒い中待っていると誰かが『座禅』組んで待って居ようと話が決まり、薄暗い『禅堂』で震えて座禅を組んでました。寺守りの『寺男』が人の声に不信を感じたのかやって来て、『何なら鐘撞手伝ってくれ』と話がまとまりました。『お清めと寒さ対策』と云われ茶碗に注がれた『お酒』を飲んで1時間近く鐘撞堂への急な階段を上り下りする人の手伝い(足元を照らしたり手を貸したり)をした後(来た人全員に突かせたから百八回どころじゃ無かった)暖房の利いた部屋で餅を焼いてくれました。で『お節』と『酒』を振舞われ初めての酔っ払い体験でした。(50年近く前の事で時効って事で………)正月早々酒臭い息で飲酒がバレましたが『お寺』の為にした事だからとお目玉は無し。それが私の飲酒歴の始まりでした。

「門松は冥途の旅への一里塚 めでたくも無し めでたくも無し」

「(この道を行けばどうなるものか)踏み出せばそのひと足が道となる 迷わず行けよ行けば分かるさ」(冒頭部分はアントニオ猪木さんの加筆)

なども『一休宗純和尚』の言葉です。

私ゃ『は~っ 一休み 一休み』が一番好きかな。(アニメだっちゅうの)

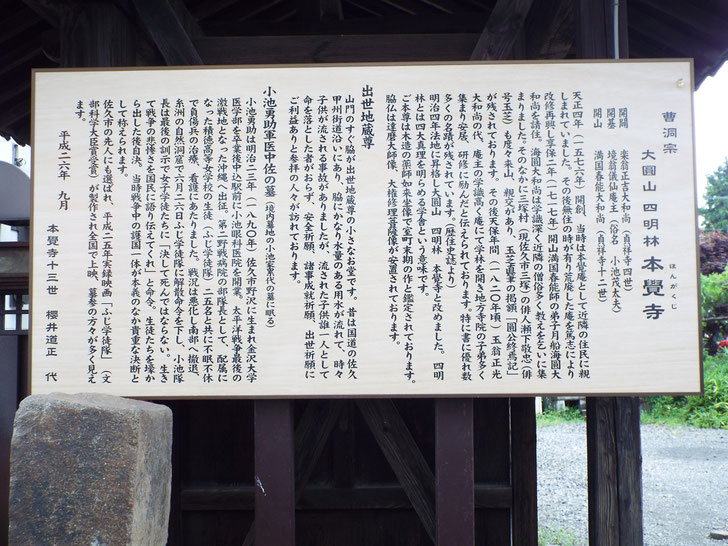

軍医・小池勇助中佐

第二次大戦終戦直前の『沖縄』は米軍の猛攻撃を受け、悲惨な状況に置かれました。

『佐久市・中込』出身の『小池勇助中佐』は、野戦病院の担当医師として沖縄の女学生で組織された『藤学徒隊』を率いて『ガマ=洞窟』にて負傷兵の手当てに追われていました。アメリカ軍の猛攻により多くの隊は絶滅、若しくは自決に追い込まれてしまいます。『藤学徒隊』も、捕虜になるよりは自決するしかない処迄追い込まれました。しかし『小池勇助中佐』は「決して自害する事無く逃げ延び、この悲惨な状況を後世に伝えて欲しい」と告げ、闇に紛れての逃亡を手助けします。しかし『日本陸軍』の考えに背いた責任を取り『小池勇助中佐』は一人だけ自害します。

詳しくは『小池勇助中佐と藤学徒隊』を参照。

『小池勇助中佐』のお墓が『曹洞宗・大圓山・四明林・本學寺』の境内に在ります。

普通お寺には『宗派・山号・寺院名』と続きますが、『四明林………』案内を読んで納得。

『四大心理を明らめる学舎』と在ります。学舎と在りますので僧侶が学び舎とする所であり、『寺子屋』として子供などに教育をした場所なのでしょうか。

あくまで個人の墓所ですので合掌して写真を撮らせて頂きます。

ん?よく見ると名前が違う………間違えたか。

そして此方が『出世地蔵』 門前を流れる川では子供が川遊びなどしたのですが、このお地蔵さんが建立されると以降は流される事故も無くなったそうです。

『よく遊びよく学べ』の子供はすくすくと育ち『出世』下かは本人次第ですけど。

更に『時宗・紫雲山・来迎院・金臺寺』(家から本堂の大屋根が見える寺院です)

『金臺寺』は現代漢字の『金台寺』と表記されます。

此方の本堂の脇に『地蔵堂』が在ります。鎮座するお地蔵様は『日限り地蔵尊』が在ります。

『〇月✕日は大事な試験の日ですので上手くいきます様に』とか『〇月✕日は娘の結婚式ですのでお婆ちゃんの体調が良くなり式に参加できます様に』とかのように『此の日限りは………』と日を限ってお願いするお地蔵様です。

この『三つのお地蔵様=ぴんころ地蔵・出世地蔵・日限り地蔵』をお詣りすれば願いが叶う事間違いなし!(宝くじが当たります様になんて欲張らなければですけどネ)

で最後は『人形工房・〇ンキュー』さん駐車場に並ぶ『七福神』

此方も参拝してみてください。

因みに『人形工房・〇ンキュー』さんの店舗入り口にもお地蔵様が在りますので探してみてね。

野沢会館

私が小学校5年生の時『リッチランド』がオープンしました。

『スーパーマーケット』と『大型衣料品店』を両軸に地域店舗が多数出展し、飲食店なども在って朝10:00のオープンから閉店の22:00まで人の絶えない商業施設でした。

当時、『中込地区』には『中央名店』と『パラス』の二つの『複合型ショッピングセンター』が在りました。『北高』と『南校』二つの学校に通う学生だけでも相当な人数が『中込駅』を利用していましたから、夕方など『ショッピングセンター』には人が溢れていました。

『臼田地区』にも『サンマルコ』が在り、此方も結構な賑わいでした。3階に結婚式場も在って、当時式出物に使われる『赤飯』の納品手伝いに、階段をヒーコラ言いながら登った事を覚えています。(エレベーターが無かった!)

『野沢地区』も遅れてならじとばかりに『ショッピングセンター計画』が持ち上がり完成したのが『リッチランド』でした。

本屋・スポーツ用品店・薬屋・おもちゃ屋・用品店・画材道具・喫茶店・レストラン・寿司店・土産物店・ゲームセンターなどかなりの出店が在り。店舗だけでなく『旅行社』なども事務所を構えていましたので何時も沢山の人が出入りして居ました。

時は流れて20年もすると段々と集客力も薄れ、見合っただけの売り上げの確保が難しくなると一店、又一店と撤退していき、空いたスペースを利用して『大会議場』~『小会議場』『佐久振興公社』『フリー学習スペース』などに利用されていましたが老朽化から建て直しが決まり、つい最近完成しました。

『佐久振興公社ビル』として『郵便支局』『シルバー人材センター事務所』『地域活動センター』などの入る建屋と『野沢会館』として『佐久市生涯学習センター』や『野沢地区館(公民館みたいなものか?)』『野沢出張所』『佐久広域連合』(意味不明)などが入る建物が在ります。

以前はバス発着所を有し『東京・池袋行き』や地域路線バスの基点でも在りましたがバス路線は『デマンドタクシー』へと変わった為、大型路線バスはほとんど姿を消してしまいました。

閉館時間なのに車が停められているのは何故?

まだプレオープンの段階の筈なんですけど………

『学童会館』の完成に合わせて『野沢多目的公園』ともどもオープンセレモニーをするみたいデス。

少しでも活気が戻ると良いのですが。

野沢多目的広場

私が小学校に入学した当時、此の場所には『野沢女子高等学校』が在りました。

その後『野沢南校』として移転した跡地を『県民広場』として利用していました。

『体育館』や『テニスコート』は女子高の物をそのまま流用。幅跳びの『砂場』や400mのトラックを持つ『陸上競技場』(私は砲丸投げでした)や照明施設とバックネットの在る『ソフトボール場』として地区大会(壮年ソフトボール)などにも利用されました。

基本『芝』の公園で、チビッ子が追いかけっこして転んでも大丈夫。

建物には『フリースペース』や公衆トイレ、『喫茶店』なども在り、嬉しい事に『Free wi-hi』 冷暖房の利いたスペースでゆったりする事も可能です。(但し閉館時間在り)

『親水広場』には手押しポンプが設置され水を汲みだして流れを造る事が出来ます。

夏には子供が喜ぶだろうなぁ。

転んでも大丈夫なように『ソフトビニール張り』の下は『砂』みたい。

早朝よりウォーキングする人が大勢集まります。

何故か皆さん反時計回り、逆らって廻ろうものなら一々挨拶が面倒くさいのでつられて私も反時計回り。

〇〇神社

此処に鳥居が在るのは知っていましたが、わざわざ車を停めてまで参拝する事も無かったのですが、何か気になって。(バイクだから直ぐ停められるって事も在ったんですけど)

国道141号線を北上してくると『千曲川』を『浅蓼大橋』で渡り、『滑津川』を『中込大橋』で越えます。佐久郵便局前交差点から左折。住宅地の中を走る道に突き当ります。

此の辺り、『千曲川』と『滑津川』の造り出した河岸段丘の上に在り、景観を求めて崖ギリギリに家も並んでいますけど怖く無いのかな。

さらに面白い事に『三河田古墳』なんぞも在って古代から人気の場所だったみたいです。

この突き当った生活道路が国道141号バイパスが完成する以前の主要道路でした。

クネクネと曲がりながら『湯川』の袂で『小諸中込線』と合流します。

『根々井・公会堂』前で分岐し右折すると佐久平駅方面への近道。直進すると『塚原』で旧中仙道にぶつかります。

三河田の工業団地を過ぎた辺りに、『学生会館・根々井ハイツ』が在ります。

此の絶好のロケーションなのに何故か廃墟? まさか事故物件とか……

駐車場が無いのか。だから借り手が居ないのかな。

投稿された館内の写真を見ても、かなり立派な感じがしないでもないんですけど。

(実は人が住んでたりして)

その隣に朱塗りの鳥居が立ってます。

何故か階段脇には『お地蔵様』

人の登った形跡が無いんですけど………行ってみました。

鳥居にも扁額は在りません。

注連縄なんかは新しい感じですのできちんと管理している人が居るみたいです。

でも何の『神様?』 てっきり『稲荷神』だと思っていたのですが………

ご存じの方一報お願いします。

でもこの灯篭の文字、読める人いるのかね?

周囲は普通に住宅街です。駐車場など在りませんので注意です。

伊邪那美神社 part 2

炎に包まれた『神=火之迦具土神』を産んだが為に身体に火傷を負って『黄泉の国』へと旅立った『伊邪那美之命』を奉る神社が佐久に在ったんですね。

『伊邪那岐神社』は確か『淡路島』に在ったような。(しかも日本最古の神社とか)

『伊邪那美神社』他所では記憶に在りません。(試しにググってみたんですけど分からん)

境内には色々な『山岳信仰』や『道祖神』等が奉られていました。

此の地面に埋もれた石には何か意味が在るのだろうか?

此処にも建物が在って基礎に使われていたように見えるんですけど。

古い『祠』なども並んでいます。

石積みを見てもかなり古い形式の『野面積み』

果たして何時頃の物か………教育委員会さん。出番ですよ。

『夫婦道祖神』なども収められています。

一番右の医師が気になる。

拝殿の隣には小さな『御社』 でも何も書かれていないから解りません。

『注連縄の紙垂』が新しいから最近『祭事』でも在ったのでしょうか。

この手の石碑に刻まれた年号を読み取るのが好きなんですけど、ナンセ暑くて。

今回はこんなもんにしときますか。興味ある方一度訪ねてみては如何?

伊邪那美神社

『佐久市・根々井』は『湯川』の北側に在り、川の浸食作用で造られた平地に民家が集中しています。かなり古くから集落が在ったのでしょう、道路は曲がりくねっており、生活道路をそのまま舗装したように感じます。

河岸段丘の上に民家が広がらなかったのは恐らく『飲み水』の問題だったのでしょう。今でこそ『用水』が引き廻され『田畑』が完成していますが、古くは『濁川』が流れていたのみ。飲用には適さなかったのかも知れません。

『根々井公会堂』の裏手に神社が在ったとは知りませんでした。

公会堂にバイクを停めまして。

私、神社参拝の際には出来るだけ『一の鳥居』から潜ります。

車で潜る場合は車の中で礼を捧げます。(安全運転第一です)

此れが結構各地にあるんですよ。

『富士浅間神社』(奥社は富士山頂)とか『出雲大社』、『弥彦神社』なんかも一の鳥居がかなり離れています。中には海の中の『岩に建てられた鳥居』なんてのが『一の鳥居』だったりするのも存在します。

『安芸の宮島・厳島神社』は辛うじて引き潮の時に潜れます。『大洗磯崎神社』は波の打ち付ける岩の上で近づけないし、『福岡・宗像大社』なんてチャーター船でしか行けない。しかも許可なく上陸禁止だとか。

敷地内は児童公園になっていてブランコなども設置されています。

何だコンクリートの塊りだけど……… オブジェ? 遊具? 上に何かが乗っていた?

解りません。ご存じの方googlemapにでも情報提供お願いします。

風雨や害獣から保護する為の拝殿に大きな扁額が掲げられていました。

『伊邪那美神社』 『伊弉諾尊・イザナギノミコト』の奥さんとなり、共に日本を創造した『古事記』に登場する神様です。

『伊邪那美尊・イザナミノミコト』は色々な神様を産みます。

最初に生まれたのが『水蛭子』でも未熟だった為『海』へ流したとされます。ところが生きていて成長し戻って来た時『恵比寿神』と呼ばれる様になります。

次に生まれたのが『淡路島』 『日本の領土=島』を次々と生み出します。『国生み』

その後も次々と『海の神(大綿津見の神)』『山の神(大山津見の神)』『水の神(早秋津日子神)』『穀物の神(大宣都比売の神)』などを産み、『火の神(火之迦具土神)』を産んだ時、全身に火傷を負い命を落とし『黄泉の国』へと落ちます。

嘆き悲しんだ『伊弉諾尊』は亡き妻を負追って『黄泉の国』へ降りて行きます。

地上に出るまで『妻の顔』を観ては成らぬと云う『黄泉の国の神』との約束をたがえてしまい結果連れ戻す事は出来ませんでした。

地上に戻った『伊弉諾尊』は死者の国の穢れを落とす為に身体を洗います。この行為を『禊』と云い、参拝の際に『手水舎』等で手や口を清める行為に通じます。

この『禊』の時、左目を洗った水から生まれたのが『天照大御神 ♀』 右目を洗った時の水から産まれたのが『月読命 ♀』鼻を洗った水からは『須佐之男命 ♂』が生まれたとされます。

『古事記』に『伊邪那美尊』が登場するのは『黄泉の国』迄。

『伊弉諾尊』を奉る神社は『熊野・花の窟(いわお)神社』が在ります。

境内に足を踏み入れると不思議な感覚に包まれました。間違いなくパワースポットです。

『伊邪那美神社』がこんな身近に在ったとは!

でも謂われなどの案内が一切無し。残念です。

自然光のみで撮影したらブレちゃった。

後半へ続く。

砂田公園

佐久平駅の南側~『旧中山道』の北側辺りを『樋桶(だったかな)』地区と云いますが、30年程前はリンゴ畑の向こうに浅間山が見える牧歌的な場所でした。

バイパスの開通や、『新幹線佐久平駅』が出来、駅周辺の開発が進むと『群馬発祥の大型ホームセンター』や全国展開の商業施設が列挙して進出、私が暮らしていた『東京・多摩地区』よりズ~っと開発された街になっていました。

『イ〇ン』と『カ〇ンズ』の間を通る『県道44号線=浅科塩名田線』が『旧中仙道』のバイパスとして開通していましたが、それこそ道の両脇は田圃と畑ばかりしか在りませんでした。

『佐久平駅』や商業地に近く利便性の高さから新興住宅街があれよあれよと広がりました。

『まんが舎』の在る一角に『砂田公園』が完成しました。

前回『まんが舎』を訪れた時はまだ造成中で立ち入り禁止でしたけど。

『ブランコ』や『滑り台』の遊具もまだ新品。

水飲み場も利用できました………が。

近くのコンビニで買い物した後、ベンチで食べたのでしょうか。ゴミが放置されていました。

ゴミ箱が無ければ持ち帰るのが鉄則。ましてやコンビニで買ったのならコンビニのゴミ箱を利用すれば良いだけの話じゃん。

お菓子やらペットボトルの数からして数人がゴミを放置した感じ。

財力から考えても子供じゃ無いだろうし。

非常識な人には利用して欲しくないなぁ。

駐車場・トイレは在りませんから付近住民の特に小さな子供の為の公園です。

ゴミの放置なんて恥ずかしくない?(特に写真は撮らなかったけど)

さく・まんが舎

私の出身中学の大先輩に『漫画原作者・武論尊(本名・岡村善行)』さんがいます。

『北斗の拳』や『花の慶次』で一躍有名になりましたが、私が一番好きなのが『ドーベルマン刑事』です。

『作画・平松伸二』さんの描くかっこよくもチョット危険な刑事像はその後の『危ない刑事』等にも影響を与えたのではないでしょうか。

佐久市では『漫画塾』なる物を『まんが舎』で開いており、講師には『武論尊』さんを始め、武論尊さんんと交流・共感を持つ著名な漫画家さん『あだち充』さんや『編集者』などが塾講師となり、将来漫画家になりたい人を応援しています。

『漫画』って云うと昔は親から『マンガばっかり見てないで勉強しろ」なんて云われ、余り良くないイメージかもしれませんが『アニメ』って名前になると途端に持て囃されるのは何故? (スタジオ・〇ブリのお陰ですかね)

私が小学生の頃、『夏休み』や『冬休み』になると、映画館で子供向け映画を上映していました。『文部省(現文科省)推薦・第○○号』なんて感じで『アルプスの少女ハイジ』『ガメラ』『ゴジラ』なんぞを上映し、抱き合わせ」で『東映マンガ祭り』と称して子供向けのTVマンガを映画編集して上映していました。 『仮面ライダー』だったり『ヒミツのあっこちゃん』なんかを4.5本(コマーシャル無しの10分位)まとめて見せてくれました。

娯楽の少なかった当時、地区の婦人会みたいな人が引率して映画館に行ったのを覚えています。(ぴんころ地蔵駐車場のある場所に映画館が在ったんです!)

『アニメ』がヒットすると、舞台になった街や登場スポットを訪れる所謂『聖地巡礼』が流行ります。

今年は『名探偵コナン・隻眼のスナイパー』の大ヒットのお陰で『佐久平駅幸福の鐘』や『野辺山パラボラアンテナ』を訪れる人が非常に多いとか。どうせなら『ぴんころ地蔵』にも立ち寄ってくれると良かったのにね。

で7月初頭の朝からうだるような暑さの日、朝一を狙って10時に行ってみると………

「開館は11:00からなんです~」と断られてしまいました。

1時間も待ってられないからまた次回ね~と後日の再訪に期待です。

で実は昨日行ってきました。11:00に。

『展示品入れ替えの為臨時閉館』ですと。

ありゃりゃ3度目の正直になりそうだ。

五筒・諏訪神社

『ごか』の表記には『五筒』の他に『五霞』や『五賀』なども在ります。

『筒』には、水により浸食された『崩れやすい沢』の意味が在り、『五つの沢』が集まる処と考えられます。

この『諏訪神社・鳥居の前』には広場が在り、恐らく周辺の『石像・石仏』等を一所に集めたのでしょう。『六地蔵幢』や『道祖神』中には『?』も

神社の前ですけど『合掌』かな。

で改めて礼を捧げて鳥居を潜ります。

参道を進むと沢の上に立派な橋が架かっています。

神社で『太鼓橋』は神域を意味します。(太鼓橋じゃ無いですけど)

本来の『太鼓橋』は神様だけが渡れるのですが、昨今は『橋の真ん中』を通らなければ良いとされています(一休さんじゃ無いですけど)

綺麗な水の流れの中に『山葵』や『クレソン』が見えます。

おそらく野生でしょう。

先ずは参拝。鳥居や橋の割にちっちゃな『御社』です。

真新しい『祠』も奉納されています。

五筒

私のバイクは250ccのオフロード。ほぼ道が在れば走破できます。(道が無くても走る事在りますけど)

林道走行もスピードさえ出し過ぎなければ危険は在りません。(熊も近づいてこない?)

『この道を行けば どうなるものか 危ぶむなかれ』 心の師匠『アントニオ猪木』さんの好きな『道』という詩ですが作者はトンチで有名な『一休さん』とされています。

バイクで道を間違えたら戻ればいいし、行き止まりなら戻ればいい。此処が人生とは少し違うけど人生だってやり直しが効く場合も在るからね。

私の『バイクフィールド』は千曲川を中心に、東は群馬県境を越え『秩父』や『山梨』、西は『八ヶ岳』の麓から『車山』や『戸隠』迄、ほぼ山の中の道は走り尽くしています。

でも昨今の『林道』は完全舗装化されている道が多く、砂利道林道を求めて走り回っても入り口には『営林署』の管轄マークと邪推な『許可車両以外通行禁止』の文字と『ゲート』 正直言って鎖やバーの下を潜れない事も無いのですが、いい大人が禁止されている事をするってえのも考え物ですしね。

林道の中でも『スーパー林道』と名前の付いている道は『公共道路扱い』ですので進入禁止の通行規制は在りません。(自治体に払い下げられた場合は有料道路の場合も在りますけど)それでも決められた制限速度や歩行者・対向車に注意するのは当然ですけどね。

『八ヶ岳の裾野』は大きな道路が取り巻いてますので、入り込めた林道の行きつく先は『舗装路』ってパターンがほとんどです。若しくは『行き止まり』。車がUターン出来るだけの広さが在るから『山菜取り』や『渓流釣り』で入り込む人が多いのでしょうか。

そもそも『林道』って『林業従事者』の為の道路だから、遊びで走るのは二の次ですけどね。

綺麗な水を求めて辿り着いたのが『小海町千代里・五筒』です。

人里離れた山の中に『ポツンと〇軒家』ならぬ集落です。

こんな山の中に(失礼)これだけの民家が在るとは。郵便ポストは勿論、ゴミの回収も来ますし、『移動スーパー』も立ち寄るみたいです。『消防小屋』や『集会場』『広報用スピーカー』も在るみたいです。

こんな山の中の里、『平家の落人集落』とか云われるみたいですけど真意は定かで在りません。

集落の外れに『諏訪神社』が奉られていました。

その前に清流でタオルを濡らしペットボトルに水を汲みます。

余りの冷たさにペットボトルの表面は直ぐ結露してしまう位です。

では水も汲んだし『諏訪神社』参拝してみますかね。次回です。

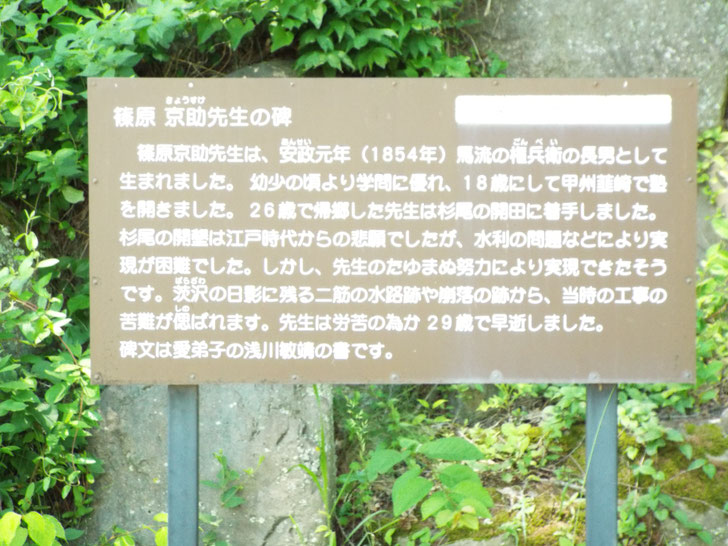

篠原(京助)先生之碑

『小海町・千代里』の『渋沢川』には私だけが知っている(知っている人は知っている)『川の落ち込み』(滝って程じゃ無いですけど)が在って、子供が小さかった頃、川遊びした事があります。二十年振りに尋ねてみた処草木が繁り過ぎてとても川まで行ける状態じゃ無かったです。

じゃぁもう一つの川『荒倉川』へ行ってみるかと。

『渋沢川』と『荒倉川』が合流すると名前が変わって『本間川』になります。

普通は水量の多い川の名前の方に吸収されされちゃうんですけどね。(不思議)

越境したとかも無いのにですよ。

『千曲川』が新潟県に入ると『信濃川』と名前が変わる。長野県内を流れる『千曲川』と呼ばれる部分の方が長いのに、『日本一長い川は信濃川』と誰が決めたんだろう?責任者出てこいヤ~!

イヤー驚いた。道が良く成り過ぎちゃってて全然わからない。

で適当に走っていたらこんなん見つけました。

ぱっと見『墓石?』と思いましたが説明が書かれているからバイクを停めまして。

江戸末期『馬流』に生まれ、18歳にして『甲州韮崎』で私塾を開きます。

26歳の時、郷里に戻り困難とされた『千代里(杉尾)』の開拓に着手します。

漸く完成しますが心労が祟り僅か29歳にして早逝してしまいます。

寝る間も惜しんで世の為人の為に働いてくれたのかも知れません。

『篠原京助』さんの尽力した用水路の遺跡が在るそうなのですが、藪の中で発見できませんでした。(冬場・草が刈れた頃再訪しますか)

昔は『私財』すら投げ売って、世のため人の為に尽くしてくれた立派な人が沢山いるのに、世のため人の為に働く事を約束して選ばれたはずの政治家が余りにもお粗末すぎる。

私財を投げ売つどころか『私腹を肥やす』事しか考えない政治家や、弱みを握られて『外国』の言いなりになっている政治家。あんた等『売国奴』って言葉知ってる?

今度の参院選(7/20) 少しでも政治をまっとうにしたいなら『投票』しましょうね。

『日本の将来』 『子孫の未来』が掛っています。

私ゃ『期日前投票』してきたもんね。

海尻宿

『海尻』 佐久方面から野辺山方面に国道を走ると『短い隧道&急登坂』を越えて直ぐ下りになります。下った先の交差点が『海尻城跡』交差点、角に『医王寺』の入り口が在ります。

この交差点から『大月川』沿いに八ケ岳方面に向かうと『稲子』や『八ヶ岳カントリークラブ(閉業)』 が在ります。『稲子湯旅館』では立ち寄り入浴も出来ます。

『大月川』は西暦888年の『八ヶ岳山体崩壊』の時、『稲子岳』『天狗岳』付近の大量の土砂が流れ下り、『千曲川』を堰き止めて大きな『天然ダム湖』を造りました。この『大きな湖=海』が各地に残る『小海』『海尻』『海ノ口』などの名前の由来とされています。

しかし一年後、天然ダムは決壊し下流に大被害を引き起こしました。そこに創り出された扇状地が『佐久平野』です。

江戸時代になると『佐久甲州街道』街道が整備されます。

『佐久往還』ともよばれ、甲州からは『善光寺詣で』や『物流街道』として大量の物資の移動が在りました。現在の国道141号線がほぼこの道筋にあたりますが、『戦国時代』には重要な『軍用道路』でも在りました。

『宿場町』も『韮崎宿』『平沢宿』『野辺山宿』『広瀬宿』『海ノ口宿』『海尻宿』『上畑宿』『高野宿』『臼田宿』『野沢宿』『中山道・岩村田宿』へと続き、古くから栄えた宿場では必然的に『神社仏閣』が奉られています。

『医王寺』の脇から遊歩道を渡ります。奥が国道141号線、右が野辺山方面。

新しい『導水橋(水道管)』とかなり浸食した『大月川』 結構な高さが在ります。

国道から一本東、裏道に当たる『佐久甲州街道』に立つ大木の松。

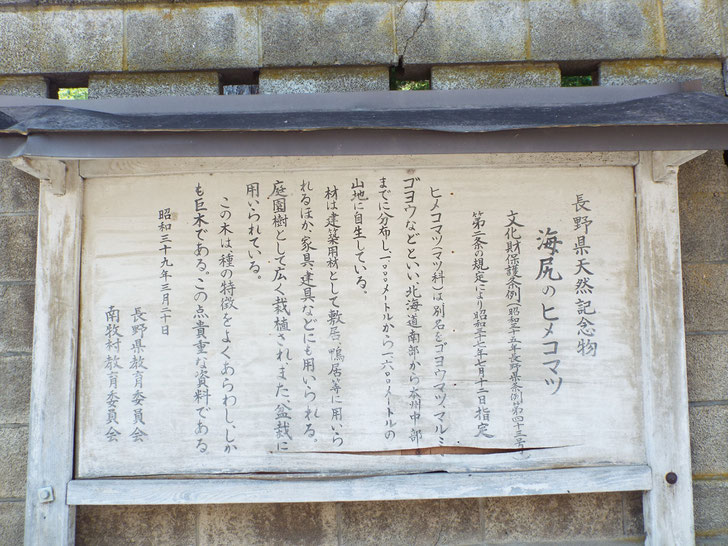

『海尻のヒメコマツ』は『長野県天然記念物指定』です。

『ゴヨウマツ』は『五葉松』の事で、通常の『松葉』は二本ですが、五本在るのが『五葉松』 盆栽などに多用される松です。

『盆栽』ってワザと大きくならない様に小さな『鉢』に植えて根の成長を抑えます。

数百年(!)以上経った『松の盆栽』もあるとか。

岩の割れ目などに生育する『松』も小さいけど実は数百年いきているのかも。

『新潟・明星山』で採取された『五葉松』の『真柏』 その幹は白く枯れながらも松葉は生き生きとしており、背丈は小さくとも幹は太く立派です。

お値段最低でもウン百万円とされ、一獲千金を狙って断崖絶壁に挑み、命を落とした人も少なくないそうです。(現在では採取禁止と共に採り尽くされたとか)

育つ環境が違うとこれ程までに差が着くんですね。(私ゃ伸び伸び育てたい)

因みに『三葉松』を『弘法大使・空海』の逸話に例え密教法具の『三鈷杵』と呼びます。

『高野山』『諏訪大社』や『能登見附島』など各地で見られ、拾えると幸運を呼ぶそうです。

海尻諏訪神社

簡易郵便局前の駐車場と『医王寺』の間に鳥居が在ります。

何時もは通過ポイントなので横目でチラ見するだけで通り過ぎてしまいますが、今回は『海尻宿散策』ですので。

『佐久甲州街道』は『信州東部』と『甲州』を結ぶ主要街道の一つで、『善光寺詣で』や『物流街道』として重要な役割を果たしました。

現在国道141号線が通っていますが、『海尻諏訪神社』の鳥居が国道脇に建っているので通った人は見ている筈。

でも『佐久甲州街道』は現国道から一本東側を通っていますので『鳥居』だけ移築したのかも知れません。

向かって右が『海尻諏訪神社』幟立ても見えます。でも左の建物なんだ?

『扁額』には『祖霊社』と書かれており、お地蔵様や建物裏手には墓石なども見えます。

調べてみようと思ったら『扁額』の後ろに大きな『スズメバチの巣』を発見。

私ゃ『蛇』や『熊』より『スズメバチ』が大っ嫌い!(刺されてアナフィラキシー持ってます) 兎に角見つけたら近づかないに限ります。

石柱に『第六區・郷社・諏訪神社』と彫られています。 『六區』って何だ?

石造りの鳥居、『笠木』の部分をよく見ると中央部分に継ぎ目が見えます。

左右の柱を貫く『貫』の上にある『額束』が『笠木』を支えている構図です。

直ぐ傍らを砂利満載の大型ダンプなどが頻繁に行き交う場所に建っています。基礎や地盤がかなりしっかりしているんでしょう。(たまに地震などで、崩れちゃってる石鳥居を見掛けます)

先ず拝殿にて参拝。その右手には

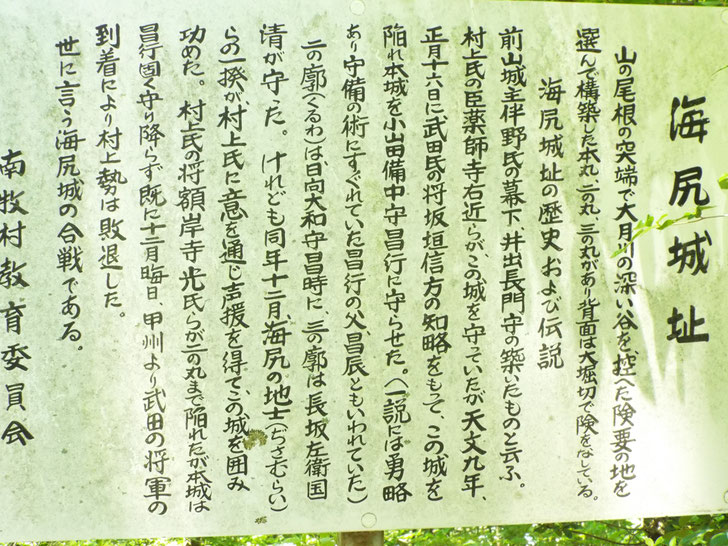

海尻城跡

『海尻・医王寺』の参道に『海尻城跡』へと続く登り口が在ります。

正確な築城年は分かっていませんが1540年に『海尻城決戦』の記録は残っています。

『佐久市・前山』の『伴野氏』配下『井出長門守』の城として造られた『海尻城』は南から攻めて来る『甲斐武田軍』との最前線としても重要な場所でした。その為信濃の国東部に影響力を持っていた『村上義清氏』も参戦し『武田軍』と対決、此れが『海尻城決戦』です。『村上軍300』に対し『武田信虎群3000』と圧倒的な戦力差に敗退してしまいます。以降『武田軍』の信濃攻め拠点として使われました。逃げ延びた『村上義清氏』は『上杉謙信』に助けを求め後の『信玄VS謙信・川中島の決戦』へと続きます。

『醫王寺』の屋根に『寺紋』が掲げられていますが『武田菱』です。

東信地方の寺院の多くに『武田菱』が見られますが、『武田軍』に忠誠を尽くしている処を見せないと最悪壊されてしまうから?

北信地区では『上杉謙信』の影響力から『竹雀』の紋や『毘』の文字が見られる寺院が多いみたいです。

因みに『仙台伊達家』の家紋も『竹に雀』、戦国武将同士で血縁関係を結ぶ事は戦略の一つでも在り、『上杉家』も『伊達家』から養子を貰いこのお返しとして『竹に雀』の紋を贈られます。(デザインは若干違うみたい)

因みに『真田氏』と『伊達家』も様々に繋がりが深く、『真田の姫様』を『伊達家』がかくまった事も在ります。そのお陰で上田地方に『ずんだ』の文化が根付いた?

『海尻城』とだけ書かれていますが距離とか時間の情報が在りません。

スマホで『グーグルマップ』を確認。遊歩道までは書かれていませんが大体の位置関係からそんなに苦労はしないだろうと歩き始めます。

実はさっき買ったお茶の残りが余りない………

散策路は木陰に覆われているみたいだから何とかなるかな。

10分少々で山頂です。ベンチが在るから一休み。

海尻の地士の協力により一度は『村上氏』優勢にもなったが『武田軍』強すぎでした。

醫王院part2(正式は旧字体)

本堂は施錠されていましたが、『薬師寺』と名前が着いていますので『薬師如来』が奉られている筈。

境内を散策してみると

『大悲千手睍・だいひせんじゅけん』

『睍・けん』一文字で『美しい』とか『ちらっと見る』の意味で、 『睍院』とすると『ウグイスの鳴き声』の事らしいです。

靴を脱いで上がり、正面の丸ガラスから覗き込みましたが反射して写真失敗です。

気になる方ご自身の目で確認どうぞ。

御堂の壁に取りつけられた『天女像』も素敵。 紋は『武田菱』これさえあれば壊されないで済んだ?

御堂下の『一葉観音』 普通『お釈迦様』と云えば『蓮の花びら』ですが、『観音様』は『蓮の葉っぱの船』に揺られています。(能登・総持寺で観たのかな)

実は参道の途中、多重塔の脇にこの入り口が在りました。

『海尻城跡』 こりゃ行くしかないでしょう。

さっき買ったお茶の残りが1/3程。足りるかな。

『後何メートル』とか『城跡迄〇分』の案内が無いからチト不安ですけど。

『虫よけスプレー』を腕や顔周りに散布しまして出発。でも次回です。

海尻・医王院

国道141号線沿い、『海尻城跡』交差点脇に山門が見えます。

此処に寺院が在るのは知っていましたが、流れに乗って気持ち良く車を走らせているとついつい止まるのが面倒くさくなっちゃって。

今回は『海尻宿』の散策ですからバイクで訪れました。

前回『小海線の駅舎』をテーマに『海尻』を訪れた時、入り口は工事の足場が組まれていました。

でもそれらしい工事の跡が見当たらない。何の為の足場だったんだろう?

『天台宗・海尻山・医王院・薬師寺』 山号の『海尻山』を『かいこうさん』と読みます。詳しくはWikipedia。

力強い仁王像が出迎えてくれます。

だそうです。てっきり門番かと思ってた。

さらに進むと石積の上に鐘楼。 ん? どうやって登るんだ⁉

北国の春

♪ 白樺~ 青空 南~風~ 滔々と春の情景を歌い上げる『千昌夫』さんの『北国の春』 作詞家の『いではく』さんは『海尻』の出身です。

『海尻簡易郵便局』の近く、広めの駐車場にバイクを停め、嬉しい格安飲料自販機『ハッピー〇リンク』で麦茶を購入グビグビと水分補給で人心地です。初夏とはいえグングン上がる気温に身体が着いて行かないです。まして『バイク』は風を切って走っている走行中は良いのですが、信号待ちなんぞで停まった瞬間から『灼熱地獄』の始まりです。だって体の下に『発熱機』が在るようなモノ。江戸時代の唯一の暖房器具は火鉢で、寒い時は着物の裾をまくり上げ『火鉢』を跨いで股間を温めたとか『金〇火鉢』と云うらしいです。

転倒時の安全対策で『革製ライダースーツ』なんぞを着る方も居ますけど夏は無理!

私は『ポロシャツ』の上に『薄手のフリース』程度ですがそれでも熱い!ましてやカメラを構えて歩き廻る時は直ぐ脱げるように『フルジップタイプ』が便利です。

『国道141号線』の脇に『いではく』さん生誕の地の石碑が建っています。

『いではく』さんは、早春の『八千穂高原の白樺林』(観光マップには日本一の白樺林と書かれています)を訪れ『こぶしの花』に春の訪れを感じたのでしょう。

『八千穂駅前』にも『北国の春』の歌詞が彫られた石碑が建っていますが『八千穂高原』への最寄り駅だからでしょう。

『松原湖畔』には『北風小僧の寒太郎』の歌碑が在ります。

此方も『作詞家・井出隆夫』さんの出身が小海町で、厳冬の『松原湖』で遊んだ(スケート?)際に『八ヶ岳下し』と云われる凄まじい寒風を体感し、其の記憶から『北風小僧のい寒太郎』が生まれたそうです。

歌詞の ♪ 電信柱も泣いている 電線が風に吹かれて ヒューン ヒューン ヒュルルン ルンルン ってホントに聞こえるんです。

『北国の春』も『北風小僧の寒太郎』も北海道の歌と思っている方が多いですが実は『長野県南佐久』でした。

国道沿いに『いではく』生誕の地は在りますので今度お近くをお通りの際は訪ねてみては?

東小諸駅

位置的から『東』じゃ無くて『南』じゃん。なんて無粋な事は云いません。

地名が『東小諸』かと思ってましたら通称なんですね。

『甲』『加増』『御幸町』などに在る『スーパーマーケット』『中学校』等に『東小諸』という名前を付けてますが地名では在りませんでした。

この『東小諸駅』過去に一度だけ訪れた事在ります。(乗降は無いです)

『国の天然記念物・天狗の麦飯』が在ると聞き出向くと、駐車できる場所を探して当時『タクシー会社』の駐車場(空き地?)を見つけ、許可を貰って駐車しました。

其の時、道路の終点に地下道が続いていました。何だろうと覗き込むと『地下横断道』線路で分断された『歩行者&自転車』の為の通路でした。

果たして反対側は如何にと地下通路を通ると出口に見えたのは『東小諸駅』の入り口でした。

厳重な金網

道路の行き止まり部分に地下道が

この手の地下道、女性一人じゃ通れない様な治安の悪い場所も在るんですが、此処はどうだろう。明るい雰囲気と、民家隣接で安全安心? もっと人通りが在れば尚の事安心なのですが。

此れが『東小諸駅』の入り口。例の『赤い発券機』と『ステンレスの回収箱』

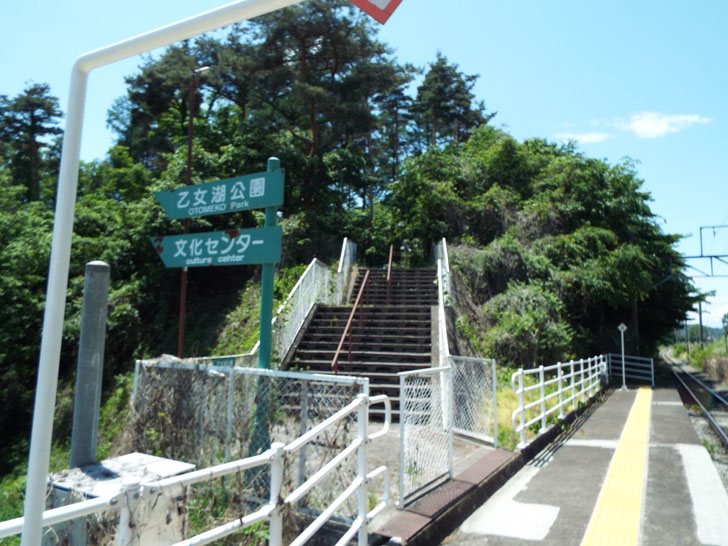

次も 乙女

ほろ苦い青春の分岐点だった『乙女駅』 ホームに降り立った事、有ります。

実は以前も写真撮影に訪れていたんです。

其の時は『切符の自販機』が設置されていて、係に人が料金回収に来ていました。

今回訪れてみると? 見当たらない。料金回収の手間暇と『自販機荒らし』のリスクを判断し、例の『赤い発券機』の導入です。

階段を降り『乙女駅』のホームに立って驚いた。

アレ?さっきまで誰も居なかったのに男性が立っている。

駅の反対側から撮影した時も、階段を下る時も人影は無かったのに………まさか

その男性、カメラを構えて、レンズを小諸駅方向に向けています。

一応「こんにちは」と声を掛けると「こんにちは。もうすぐ『しな鉄』が通過しますよ」と教えてくれました。私が首からカメラをぶら下げていたのを見て『撮り鉄』と思ったのでしょう。じゃ私もカメラを向けるしか無いじゃない。

私、この男性のカメラの邪魔になると思い写り込まない場所(階段脇)に身を隠して撮影しました。『軽井沢』方面に走り去る列車の後姿を追った後、ホームの端(小諸駅寄り)に居た男性の方を見ると消えた………⁉

暑い夏、真昼間のホラーかと背筋に嫌な汗かきました。

でも会話したし、足も在ったなぁ。 『幽霊』なら女性で夜に出てくると相場が決まっているし、『お化け』の類が『ニコンデジカメ』持ってるか?

男性の居た方向へ歩いて行くと『乙女湖公園』へと続く階段が在りました。

何だ駅への出入り口がもう一ヶ所在ったんだ。

となれば行ってみるのが世の常ですよね。

階段を昇りきると木陰の嬉しい森の中。休憩スペース『森の駅』なんてのも在りました。

五分程歩いて下った先に見えてきたのは駐車場。

『乙女湖公園・小諸文化センター』の駐車場へと続いていました。

この『小諸文化センター』では『コンサート』や『消防団音楽隊』『高校生合同発表会』などのイベントが時々行われ、訪れた事在ります。でも駅に直結していたとは知らなかったな。というか昔は駅から直接『小諸文化センター』へ行く人が多かったって事だろうなぁ。

乙女

『乙女』 何とも『ロマンチック』な響きです。(乙女チック?)

元々名前の由来は『小諸城・二の丸』が千曲川河畔の絶壁の上に建ち『大遠見』の別名を持っていました。『大遠見』へ続く坂道が『乙女坂』、やがて『二の丸』の事も『乙女城』と呼ばれるようになりました。

『乙女湖公園』の南側には高台が在り、南からの侵略(武田軍)に備え見張りの為の『砦』が在ったそうです。(現・信濃仏舎利塔の辺り)

遠くを見渡せるから『大遠見』、其処から『乙女』になった説も有ります。

まぁ『小諸』は坂が多く、チョットした小高い山に登れば『遠くが見渡せる』事から『遠見』や『富士見』の地名が見られます。

案外『東御』の名の由来も此の辺りだったりして。(東部町+御牧村の合成語です)

『乙女駅』は橋の袂から階段を下ります。

駅舎裏手に民家の屋根が見えますけど(今は無人?)其処に廻りこむ舗装路でも駅に辿り着けます。

一見すると『複複線(レールが6本)』にも見えますが、手前の2路線は『JR東日本』から『しなの鉄道』に払い下げられた線路です。維持管理が大変そう。

高校時代(今から40年以上前)『柔道の地区大会』が『上田市体育館』で行われました。終了後に私たちは上田駅から信越線に乗り『小諸駅』で『小海線』に乗り換えです。一方『軽井沢』まで帰る『軽井〇高校・柔道部員』が一本遅れて『信越線』に乗車した模様です。小海線は『東小諸駅』に停車の後、加速の最中に『軽高部員』を乗せた『信越線車両』に追いつかれました。並んで走る『信越線車両(電化)』と『小海線(ディーゼル機関車)』 お互いを確認し最初は窓を開け「来年も頑張ろうな」などとエールを送り合っていたのですが『先輩』からお前らも何か言え! の命令に大声で『来年もやろうな』みたいな事を叫んでました。その内先輩が発した『お前の柔道着、臭かったんだよ』から『ガキの口喧嘩』宜しく罵詈雑言の応酬が続きました。暫くして小海線は『乙女駅』に停車する為、あっという間に両車は離れましたが、車掌さんが『乙女駅』到着のアナウンスの際に、「次は乙女駅に停まります。綺麗な名前の駅ですので余り下品な言葉はお控え下さい」に車内は大爆笑。私たちは顔真っ赤!

余裕のあった時代です。今なら『スマホ撮影』してSNSに即投稿。大炎上でしょう。

ああ。わが青春の分岐点。 因みに線路幅は共に『狭軌=1067㎜』です。

何故半端な数字かというと、『鉄道発祥のイギリス』では『インチ』が使われていたからで『1/2㌅』などを㎝換算した結果だとか。『狭軌・広軌』などの違いは単に車軸幅が狭いと用地買収などのコストが抑えられるから。その代わり『狭い客車』や『スピード』などに制限が付きます。『新幹線』のレール幅(軌間)は1435㎜。此のレール幅の上に車軸が乗り、横5人掛け+通路の客車が乗って時速300㌔で走るんですから。

因みに『ユーロトンネル』(ドーバー海峡海底トンネル)の線路幅も1435㎜です。

おなじ線路幅の為『小海線のディーゼル機関車』が『信越線』に乗り入れ『上田駅』まで走った事も在りました。(昭和45年の頃?)

頑張ってる『しなの鉄道』の銘板は?

三岡駅

旧国道(現県道137号線)からホームの見える『三岡駅』

春、『桜並木』が綺麗な場所です。

道路を挟んで駅の反対側には『木材チップ』の会社が在り、チップにしたばかりの良い香りが漂ってきます。

駅に行くには県道から踏切りを渡って回り込まないと行けません。

故に『三岡駅駅前』を知ってる人どの位いるのでしょうか。

あら。随分久しぶりに訪れたら駅舎が新築になってる。

昔は木造の小さな駅舎だったんですけど。

駅周辺には『物流会社』のトラック駐車場や『自動車運転教習場』(現在は原付実技講習や高齢者運転講習の会場になっています)そして『蕎麦屋』(此処お勧め)が一軒だけ在ります。

駅に着いた時、ホームで車両が待機していました。てことはすれ違い車両が来るのを待っているのかな………

警報機が鳴っている中、不意に建物の陰から現れたのは『ハイブリット高原列車1375号』

『電動モーター』と『ディーゼル機関』のハイブリッド車で、日本で最初に実用されました。『1375』はJR最高地点の高度で、『人みな幸福』と読ませます。

此の『JR最高地点』は『野辺山高原』に在り、『SL C62』の動輪を御神体にした『鉄道神社』も近くに在ります。(昨今の『野辺山』は『少年探偵』の映画のお陰で非常に混雑しているから御注意)

此の車両、駅から発車する時モーターを使います。低回転でも高出力を発揮できるモーターのお陰で、音もなく実に滑らかに走り出します。

『SL』の発進するシーンでは、軽量時はトルクを使ってゆっくり走り出すことが出来ますが、貨物車両などを連結している時は動輪が空回りする位にクラッチを一気に繋いで動き出します。その後ゆっくりと加速しながら回転数を上げて行くと『シュッシュポッポ』のリズムに聞こえます。

『タモリ』さんの『SLの発進の口マネ』で「最初はゆっくりとジョシ 続いてダンシ。此れを繰り返して ジョシ~・ダンシ~・ジョシ・ダンシ・ 女子・男子・女子・男子」

ってのが在りました。『タモリ倶楽部』の鉄道編で披露したのかな。大好きだった番組です。

例の『発券機』発見。 無人駅です。

トイレ・水道・駐輪場。近くにコンビニが在ります。

次は『乙女~。乙女駅です』

美里駅

私が高校生の頃(上京する前)にこの駅は在りませんでした。

何時造られたのか調べてみたら1988年駅開業となっています。

『小諸市・和田』に工業団地の計画が出来、通勤者の為に新駅の開業となりました。

私の知る限り桑畑や田畑の広がる以外、何も無かった場所じゃ無かったっけ?

小海線のオーバーパス道路には、この案内看板が在るのみ。

河川に掛かる橋ならば、橋の名前と河川名が記される場合が多いですが、此処では『小海線』と書かれた銘板が置かれています。

ロータリーが在り、駐輪場が二か所設置されています。結構自転車も停められていました。訪れた平日、停められている自転車には高校名が書かれたステッカーが張られていますので通学者が多いのでしょう。

トイレ・水道・電話ボックスも在りますよ~

赤い『乗車証明発券機』が設置されています。

中佐都

『中佐都駅』も降りた事無いです。

昔は田圃中にポツンとホームだけが在ったと思います。(50年も前?)

『中里』ならまだしも、『中佐都』 地名ですかと調べてみると地籍は『長土呂』

『佐久鉄道が『中込駅』まで開通したのが1915年、その後1935年には『小淵沢駅』まで開通し『小海線』になりました。

駅名を着ける時、『中山道』の傍に位置し、『京都と東京の中間に在る佐久』から造られた駅名だそうです。『長土呂駅』じゃ『秩父・長瀞』と混同しちゃうから?

因みに新幹線の『佐久平駅』 何故『佐久駅』じゃ無かったのかご存じですか?

『国鉄』以降『JR』の現在も、切符の誤購入を防ぐ為に、同じ名前の駅名は使ってはならない規則が在ります。

『佐久駅』は北海道に既に既存していた為『佐久平駅』としました。

私が学生の頃、北海道をツーリングして『駅泊』しようと訪れた『佐久駅』、当時周囲に民家も無く、電話ボックスに灯が在るだけの無人駅でした。

夕方、やっとの思いで辿り着いても人影無し。店も無し。昼に一袋5円で買った『パンの耳』の残りで食事を済ませ、酒を吞む事も無く(未成年!)寝袋に潜り込みました。夜中にディーゼル機関車(非電化路線)が駅に着きましたが降りる人も無く、何事もなかったように機関車は出発。元の静寂に包まれました。(ホントは虫の鳴き声がうるさい!し、『蚊』も飛び回ってた)それでも体が疲れ切ってて朝まで爆睡したなぁ。

そんな『佐久平駅』 子供探偵の映画Hitのお陰で『アニメ聖地巡礼』をする人が多く、カメラをぶら下げて駅の写真何ぞ撮っていようものならオタク扱いされそう。

で今回敢えて『佐久平駅』はパスします。

30年前、新幹線『佐久平駅』が完成すると接続する『小海線』を『高架』にする為の大規模な工事が行われました。其れまで砕石の上に置かれた『木製の枕木』に『犬釘』で固定されたレールでしたが、『コンクリート製枕木(木じゃ無いけど)』に『固定クリップ』で固定されています。

周囲は新興住宅街。昔は何も無かった様な………

踏切脇のフェンス沿いが進入路です。

この右手に畑が在りおばちゃんが作業していましたので軽く会釈(不審者に思われないように)

駅舎は小綺麗に掃除されています。さっきのおばちゃん達のボランティアかな。

ステンレス製の四角い箱は『使用済み切符回収ボックス』

前方にいる運転手(小淵沢方面行き)が回収できない時に使用するボックスです。

赤い『郵便ポスト』の様な物は『乗車駅証明券発給機』

『ワンマンバス』などに乗る時に乗車口で受け取る『乗車ナンバー』が印刷された『整理券』の様な物で、駅名が印刷されています。清算の際に必要になります。

この駅も駐車場・トイレ・水道は在りません。

踏切傍に『ハッピー〇リンク』の格安飲料自販機が在ります。

初夏の強い日差しに焙られ、冷たい飲み物が嬉しい!

でも空になった『ペットボトル』は自販機備え付けの『回収ボックス』へ。これ絶対です。

岩村田駅

先日、新しい駅舎の完成記念式典が行われたようです。

『岩村田駅』は柔道の対抗試合の為に何度か下車しています。

私が高校の時、『中込駅』や『岩村田駅』にもkioskが在って、一年中『冷凍ミカン』が買えました。(確か四個¥100。カップ入りアイスクリームが¥50の頃) 駅弁も売っていました『高原のカツ弁当』 売れ残ると駅員さんが買っていたみたいです。

ぱっと見『無人駅』の様ですがちゃんと改札が在り、待合室に面して窓口も在ります。

この写真は2025/3、まだ完成式の前です。

構内複線の為、下り線へは跨線橋を渡らなければなりません。

エレベーターが無いから車椅子の場合、駅員さんが人力で運ぶのかな。

改札から先は有料の為、確認していませんが。

建て直す前(2024/3)の『岩村田駅』です。

まだそんなに古くは感じなかったけどなぁ。

駅の文字が旧字体の看板。処分していなければ良いのですが。

北中込駅

以前は『佐久自動車試験場』へ通う人位しか降りなかった駅でしたが昨今、駅周辺が大きく様変わりしました。

『長野県立武道館』の最寄り駅です。会場入りする学生さんなどは公共交通機関を利用する方が多いので、大きな大会などが在ると結構な人数がこの駅を利用します。

他にも『厚生連・佐久医療センター』が近く、路線バスが廃止(市営のデマンドバスは在ります)されて以降、駅利用者も居るみたいです。(尤も自家用車所有割合が高い地域ですからほぼ車で来ますけど)

『駒場公園』には『図書館』『市営プール』や『近代美術館』などが在り各種イベント会場にもなります。

『家畜改良センター・茨城牧場長野支場』の中に在る『松並木の十字路』は散策に持って来い。朝霧の巻く頃歩くのが好きです。

私ゃ格安スーパーの『イオン・ビッグ』が好きでよく利用します。

その線路を挟んだ向かいが『北中込駅』です。

駅前にはロータリーも在り、付近観光案内図も設置されています。

タクシー乗り場も在りますが、電話で呼び出すと近くの『医療センター待機』の車が廻って来ます。

『バリアフリー』の駅入り口。

この駅には『小海線無人駅』には珍しく『切符販売機』のが設置されています。

それだけ利用者が多いのかな。

滑津駅

『中込駅』から『佐久平・小諸方面』に向かうと次の停車駅は『滑津駅』です。

地名からも分かる通り近くを流れる『滑津川』の川床は、一枚岩の上をゆっくりとした流れの川が流れています。夏場、直射日光に照らし出され『藻』が繁殖したりして滑りやすかったのでしょう。

この『滑津川』は『内山峡』から流れる河川で『内山峠』を『分水嶺』として、群馬県側に流れる水は『利根川水系』、『太平洋』と流れ下ります。

『滑津駅』傍の『県道138号線(旧国道141号線)』の少し上流で『香坂』を水源とする『志賀川』と合流します。

民家のすぐ傍にも関わらず、冬になると『白鳥飛来地』となります。『シベリア』から越冬の為に飛来した白鳥は此の地で『産卵』し厳冬期の寒さの中子育てをします。

寒いのは人間だけで、世界的に見ると『河川凍結』しない『佐久の冬』は白鳥にとっては快適なのかも。

民家の脇に在る『滑津駅入り口』 駐輪場も盛況な様子です。高校通学者でしょうね。

民家の間の通路突き当りがホーム入り口の階段です。

『中込駅』から僅か数百メートル。カーブ途中にある為 線路も斜め。ホームも若干斜め?

電車(小海線は機関車です)はハンドルが無い為、カーブを曲がる際は遠心力に耐える為内側と外側の線路に高低差を着けます。高速でカーブを廻るとかなりバンクしなければならない為ですが、ゆっくり走る各駅停車の通過速度と特急などの高速度の車両では必要な傾斜が異なります。そこで取り入れられるのが『振り子式』 台車(車輪&サスペンション)と車体(客車)の間に『振り子機能』を搭載し、高低差の無いカーブでも遠心力に耐えられるように車体を傾ける事が出来ます。

『小海線』を走行する車両では『振り子式』は導入されていない為『滑津駅』では線路そのものを傾けており、若干ですがホームも傾いています。(冬の凍結時は怖くない?)

ホームに『郵便ポスト?』

いえ此れは『無人駅』から乗車する際の『乗車駅証明書発券機』です。

ワンマンバスに乗る時に取る『整理券』と同じ仕組みで、降車時の料金精算の際に必要です。

以前は『ワンマン運転』の車両(電車・機関車問わず)には『乗車口』が在って、整理券を取り、精算時の支払いに使いましたが、中には悪知恵を持ってるヤツがいて『キセル乗車』に悪用でもしたんでしょう。『切符発券機』の無い駅では『乗車証明発券機』の導入が進んでいます。

中込駅

『小海線の各駅』はいよいよ『中込駅』迄来ました。

『中込駅』が『ぴんころ地蔵』への最寄り駅になります。

最近はほとんどの『路線バス&市内循環バス』が廃止になり『デマンドタクシー』を事前予約して乗るスタイルです。

旅行者には優しくないけど地元民を護る為致し方ない措置だとか。

中込駅前にはタクシーが常時待機しています。

でもほとんどが電話を受け、無線連絡で(迎車走行)出て行きますけど。

植え込みの中に『佐久市周辺案内図』が在りましたけど観る人いるのかな。

因みに『中込駅』を利用する人は通勤・通学者共に結構います。

野沢地区に二つの高校が在るのと、合同庁舎職員・銀行員は公共交通の利用を推奨しているから。

『野沢北高・野沢南校』とも駅から平たん路を1.2㌔程歩きます。『千曲川』を渡る景色は中々のモノで私もウォーキングの際には橋を渡るようにしています。

他、『北斗の拳・デザインマンホール』(現在工事中)が在ったり、『松本開智学校』より建築が古い『中込尋常学校』が在ります。

この学校は『ステンドグラス』が使われていたり、時刻を知らせる『太鼓』が吊るされた『太鼓楼』が在ったりと貴重な資料ですが、一番は『農民』の寄付により校舎建設された事です。此れが『長野県=教育県』の由来です。

『テストの点数=成績』である現代では『受験テクニック』がモノを言うから、塾通いには敵わないです。(と『ドラゴン桜』を観て思った)

『中込尋常小学校』の隣には『資料館』が在り、『SL』や『ガソリン機関車』の展示も在ります。

どうです『中込駅』下車してみません? で『ぴんころ地蔵』も宜しくです。

『蒸気機関車=SL(steam locomotion)』の時代から在った『整備庫&格納庫』

その手前にはかなり昔『転車台』が在りました。基本『SL』は前進走行のみなので上り下りの際に向きを変える必要が在ります。

誘導員の合図で運転手が『汽笛』を鳴らし『動くぞ!』と警告。その後暫くすると連結器の閉塞する音が響きます。連結器の数だけ『ガッチャン』『ガッチャン』と音が聞こえました。今から50数年も前我が家から1㎞も離れているのに音が聞こえました。夜9時に此の音が響くと「そろそろ寝なさい」と云われたもんです。

太田部駅

『太田部』の名前の由来は『太田氏の田圃』とか『大きな田圃』が在ったからだそうです(byウキペディア)

『常和地区』を流れる『田子川』や合流する『吉沢川』の造り出した広大な田園地帯は、かなり古くから田畑に適した土壌だったと思われます。

しかも『水田』を造るうえで欠かせない『河川』が無いと水を供給し続ける事が出来ない。(千曲川から水を引くのは高低差が在り過ぎる)

2019年、発達した台風19号は佐久市の東(県境沿い)を通過、佐久市東部に甚大な被害を引き起こしました。通常『偏西風』に乗って西側から来る台風は、『アルプス&八ヶ岳』の二重のバリアにより被害は軽減されますが、東側を通過した事によりモロに降った雨が斜面を下り、土砂を巻き込んで濁流となり、一緒に流れた樹木が橋脚などにダムとなって堰き止め橋を破壊してしまいました。

山の所有者は林業を維持しづらくなり、樹木を伐採 『禿山』となった跡地は『メガソーラー発電業者』などに転売。広大な面積が太陽光発電の無機質なパネルに覆われています。樹木が繁っていた頃は降った雨は枝葉により緩衝して地面に落ち、地表の草や苔、落ち葉から地面に吸収されていきます。しかし『太陽光パネル』に降り注いだ雨水は流れとなって斜面を下り、地面に吸収される事無く流れを造ります。側溝があっても土砂が流れ込むと一挙に溢れ、予期せぬ場所に集中して土砂災害を招きます。

今後益々『地球温暖化』により偏西風の流れが乱れ、更に『森林開発』という名前の『環境破壊』が拡大すれば………。しかも『大手メガソーラー』は『中〇系企業』が多く、被害が起きても補償すら見込めない。

『東日本大震災』後暫くは街中の街灯が消え、節電意識が高まったのだが、現在は「熱中症対策の為にエアコンを使いましょう」とメディアは繰り返している。これって電力の過剰消費を誘発し、『メガソーラー発電基地』や『原子力発電』の妥当性をこじつけているだけに聞こえるのだが?

当初『45年計画』で認可された『原子力発電所』が何故か『60年使用許可』が成立している。いつの間に?誰が?(〇〇党だろうなぁ)

『太田部駅』 今まで一度も乗降した事在りません。(今後も無いだろうなぁ)

『中込駅』から上り方面『小淵沢寄り』に最初に停まる駅なんですけど、駅の場所さえ正確に知らなかった自分に驚きです。

道路の歩道が直ぐ駅の入り口に成ります。

小さな白い駅舎。トイレ・水道は在りません。

ウイキペディアによると1日の乗降者数は20人程とか。

通学・通院がメインでしょう。無ければ困る人が多数います。

皆で小海線に乗って盛り上げましょうよ!(鉄道なら昼からビール吞めるし)

龍岡城駅

『臼田駅』から一つ小諸よりの駅です。

駅名の『龍岡城』は『徳川家直系・松平乗謨(まつだいらのりかた)』の居城として築城が開始されました。西洋式築城技術を取り入れた『五稜郭』の予定でしたが時代が『明治』になり、政府発令の『廃城令』により、『星形のお堀=五稜郭』が完成する寸前に築城禁止になります。故に戦死者ゼロ。『松平乗謨』は名を『大給恒(おぎゅうゆづる)』と改め明治政府の要職に就きます。政界を退いた後『博愛社(後の赤十字)』の設立に尽力しました。

『龍岡城・五稜郭』と呼んで『函館・五稜郭』並び日本に二つしかないお城です。

『五稜郭公園』には『牛の吾蔵』の異名をとる『川村五蔵記念館』が在ります。

牛の彫像を造らせたら世界第一人者と称賛され、その力強い『牛』は貴方も観た事在るはず。(上野・西洋美術館所蔵)他にも『ニューヨーク私立図書館・玄関脇彫刻=美と哲学』の作者でも在ります。第二次大戦後、『日本総領事・マッカーサー元帥』に呼び出され胸像の製作を依頼されます。その後も各界の著名人の胸像を多数制作。その『川村五蔵』さんは『臼田町』の出身です。

『長野県佐久平総合技術高等学校(旧臼田高校)』の生徒の通学駅でも在ります。(歩いて25分)

『小海線』は民家すれすれ(江ノ電程じゃ無いですけど)を走ります。

駅舎の裏は普通の民家。

晴れていればこの線路の向こうに見える『浅間山』が素敵。

ホームの長さは『ディーゼル機関車×2両分しか在りません。臨時で接続される3両編成や『高原リゾート列車・1375号』は最後部がホームからはみ出します。下車出来ませんので前より車両に移動してからホームに降りて下さい。

『ローカル線』の車両では『ドア』は自動開閉しません。

折角冷暖房した空気を外に逃がすような無駄を無くす為で、自分で開閉牡丹を押します。降りた後ドアの『閉』ボタンを押すのは義務では在りませんが、高校生は皆一様に他者を気遣い『ドアを閉めて』行きます。流石!

出来るなら、卒業しても 都会の絵の具に染まらないで帰って………

臼田駅

平成の合併以前の『臼田町』 玄関口にあたる『臼田駅』は高校生の通学や、佐久病院への通院者で賑わった駅です。

車社会になり、生徒数も減少すると駅の利用者数も極端に少なくなりました。

訪れたこの日は『臼田・小満祭』まじかで、『モニュメントの狐』とカウントダウンが置かれていました。

私の高校時代、同級生は更に臼田駅から歩いて2㌔の距離を30分ほど歩いて通っていました。時刻表との兼ね合いで時に走ったそうです。

駅の待合室に入ると何故か大勢の旅行者(?)が。

構内は複線。上り下りのホームが分かれています。

跨線橋が無いから、車両が構内に無い時に線路を渡る仕組み。

臼田駅は有人駅で、窓口を見ると硬券切符が並んでいたりします。

小海線駅舎の老朽化により、そろそろ立て替えられる運命だとか。

駅前広場には『臼田』の由来になった『臼』が置かれていたり。助産婦として活躍された『柳本みつ』さんを表彰する碑が建っています。

駅前ロータリーには 観光案内図・タクシー乗り場・トイレ・公衆電話ボックス(貴重です)・自販機などが在ります。(タクシーは電話で呼ぶみたい)

『五稜郭・龍岡城』や『川村吾蔵記念館』への観光は此方が最寄り駅です。

青沼駅

私の恩師や知り合いが『入沢集落』に住んでいますので、『入沢』や『佐久穂町・大日向』方面に行く時『青沼駅』の脇の踏切を渡ります。

『臼田小学校』が合併する前は『青沼小学校』が在り、子供の元気良い声が響いていました。現在も保育園が在りますので、走行はゆっくりと安全にお願いします。

訪れたのはまだ田圃に水が入る前。田圃か畑かは畦(畔シート)が在るか無いかで分かります。

踏切の遮断機の脇が駅入り口。一応バリアフリーの造りにはなっていますけど、石段とスロープの在るべき位置が逆じゃない?

若しくは転落防止のガードレールを設置するとか。

一応トイレ・水道も在ります。これも近所の人が清掃・手入れしているんだろうな。

有償なのか解りませんが、もしボランティア活動なら『企業名(個人名はどうかな?)』を明記してあげたらどうでしょう。

因みに『ぴんころ地蔵駐車場トイレ』は『(株)大進』さん。 『原・バラ公園トイレ』は『(株)佐久印刷』さん。『伴野城址公園トイレ』は『中小屋区民』の方々がそれぞれ『掃除・トイレットペーパー補充』などをしてくれています。

ゴミ箱など設置していませんからゴミの放置は『もっての外』絶対禁止!です。

多分ゴミの放置などする人は、公共の場所を一切片付けた事無いんでしょうね。

(アメリカでは軽犯罪者に道徳を学ばせる為、公共の場所の掃除・ゴミ拾いなどをさせるそうです)

負けた腹いせにパチンコ屋の駐車場にゴミをぶちまける貴方もですよ! そんな人は運気も逃げていくのに。

白くて可愛らしい駅舎。ゴミなんか無い方が良いに決まってる。

電線が無いから晴れていれば『浅間山』が綺麗に撮れそう。

羽黒下駅

『佐久穂町』は『旧八千穂村』と『旧佐久町』が平成の合併により生まれました。

その『旧佐久町』は南北に貫く『千曲川』と東から流れて来る『余地川・抜井川』、西から流れて来る『北沢川』が十字に交わり、古くから栄えた場所です。

『小山寺窪遺跡』には『竪穴式住居跡』等の他、『平安時代』以降、各時代の『多宝塔』などが発見され整理されて展示(?)されています。

『北沢の大石棒』は『子孫繁栄のシンボル』として日本最大を誇るとか。

『旧佐久町』は『高野町』という商業地が栄えていましたが駅名には使用されていません。何故?

前記の『海瀬駅』と今回の『羽黒下駅』です。

此の『羽黒下駅』が栄えた理由は、広大な面積の木材の集積所が在ったから。

周辺の山間部から伐り出された木材はトラックで運び込まれ、専用貨車に積み込まれ『東京・木場』等に運ばれました。

今でも『羽黒下駅』に隣接して有名な材木商『(株)吉本』が営業しています。

尤も現代では『建設木材』に加工する『プレカット材』の需要が高まり、丸太での出荷は減少しているみたいですが。

私が子供の頃、家の裏に『製材所』と『銭湯』が在りました。

製材所が木を加工する際に出る『おが屑・鋸屑』や『樹皮』を燃料に『釜』を焚き『銭湯』に供給する仕組みでした。