頂いたパンフレットによりますと。

創建は1602年。『上田・月窓寺』に、在る罪を犯し人が身の保証を願い出て逃げ込みます。当時、寺の境内は『寺社奉行』の管轄下に在り、『町奉行』は簡単にに手出し出来ませんでした。(だから博打が横行し、場所代の事を『寺銭』と云います。離縁を求めて奥さんが寺に駆け込めば、やはり町奉行の管轄から『治外法権』になりますので、当時『DV』や『稼ぎの無い亭主』と別れる唯一の方法が女性は『縁切寺』でした。男は『三行半』を町奉行に届け出れば離縁が成立したんですから、男女格差なんてもんじゃない時代ですね。あっ此処までは余談です) 役人と交渉の末『罰しない事』を条件に罪人を引き渡しましたが『池田・長門守』は罪人を斬首してしまいました。当時の『月窓寺・久谷大和尚』は大激怒し『江戸幕府』に事の顛末を訴える為、江戸に向かって旅立ちますが、ようやく碓氷峠で追いついた『池田長門守』は深く謝罪し、斬首された罪人を供養する為の『寺』を『池田長門守』の領地に建立する事を約束します。それが『大圓寺』です。

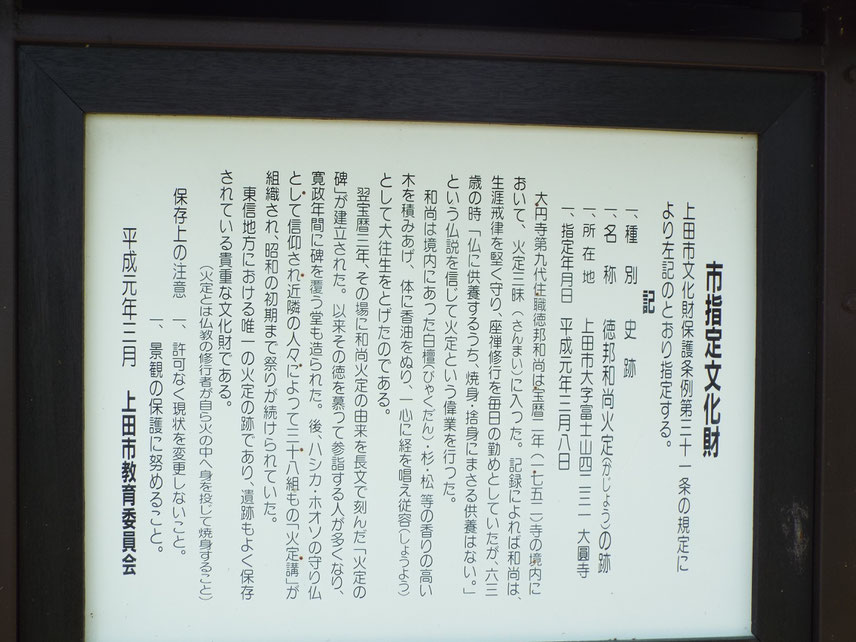

そして時は流れて1752年。宝暦年間に大流行した疫病を深く悲しんだ『九代・徳邦和尚様』は『火定』を行いました。『火定』とは『即身仏』になる方法の一つで、清めた自身の身体に『香油』を塗り、火をつけるというものです。自分の命と引き換えに病んで無くなる人を救いたいと『命乞いを願う』為の儀式でした。翌年『徳邦和尚様』の遺骨を埋葬した場所に石塔が建てられました。

向日葵の咲く小高い場所に小さな建物が見えます。『火定尊』としてひっそりと祀られています。

石碑には偉業を説明する碑文が刻まれているそうですが、恐れ多くて『お賽銭・合掌』のみに留めます。

『火定三昧』の他、『常座三昧』(常に座禅を続ける)『常行三昧』(常に念仏を唱えながら堂内を歩き続ける)などは命懸けの修行をして人々を極楽へと導く仏教の教えです。

私ゃ仏門に生まれなくて良かったぜィ。