今回の山梨訪問の目的の一つが『海岸寺』です。

海から遠く離れた此の地に何故『海岸寺』が建立されたのか?

そして名前の由来とは何ぞや。 こりゃ直接行って確かめないととバイクでトコトコ出かけました。

人里離れた山道を進むと駐車場入り口の案内が出ています。

駐車場から『仁王門』への参道が在るのですが、バイクで走って来た道沿いに総門の類は見当たりませんでした。

私は可能な限り神社なら『一の鳥居』から、寺院では『石門・総門』から参道を歩く事にしています。

おかしいなぁ。総門も石門も無かったぞ。と門の反対側を見ますと。

杉木立と竹林の中、かなりの石段が続いています。

此処から石段を下って入り口から登り返す余力は無いなぁ。(この日の気温は38度越え)

『仁王門』の中には『阿吽』の二体が置かれています。

建物自体も修復の後が見られ、塗装の色も褪せてはいますが力強さが伝わります。

石段(中央の手摺が有り難い)を進むと『鐘楼門』が見えてきます。

『七仏通戒偈・しちぶつつうかいげ』 とは仏教の開祖『釈迦』以前に存在していた『七人の仏』が唱えたとされる『法句経の経典の一部』に在る言葉で、仏教の基本論理を説いています。(釈迦以前に『仏』存在した?良く解らん)

唐の詩人『白楽天』が仏教を簡単に教えて欲しいと禅僧『道林』に尋ねると、答えた言葉が石碑の『諸悪漠作修繕奉行・しょあくまくさしゅうぜんぶぎょう』 意味は『あらゆる悪行をせず、あらゆる善行をせよ』 最も簡単でありながら、最も難しい事だそうです。

『白楽天』が「三歳児でも知っている」と言い返すと『だが80歳になっても容易に出来ない」とたしなめた逸話が残されています。

『知っている事』が『出来る事』とは限らない。奥深い意味です。

『鐘楼棟』の在る中庭。左右シンメトリーに石像が配置されています。

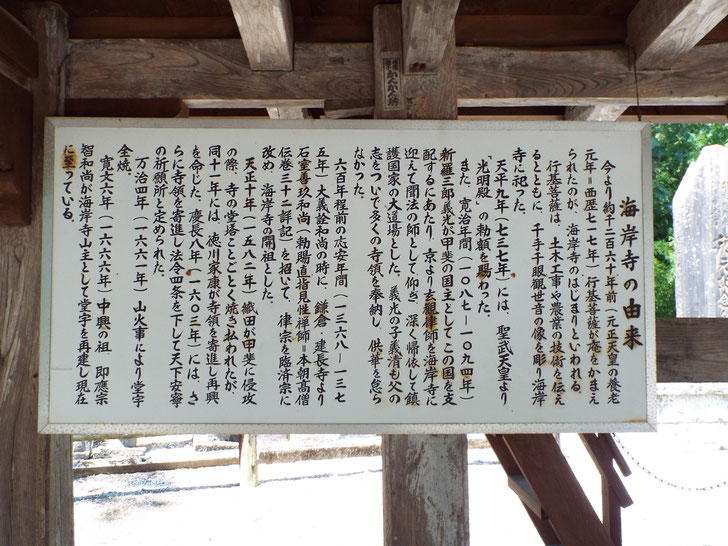

鐘の下には由来が掲げられていました。(ピッチアウトして読んで下さい)

まだまだ続きます。