休日、半端に時間を持て余した時など、バイクに跨りトコトコ出かけます。

今まで走った事無い道や、行った事無い場所での新しい発見を求めて。

七月初旬。休日なれど早朝よりの仕事を片付け、バイクに乗ってふらりと出かけました。

特に何処に向かうとか当てが在る訳でなく、何となく次の交差点で曲がってみようかな何て感じで『浅科地区』へ。

『旧中仙道・八幡宿』の『八幡神社』を過ぎた辺り寺院の石門が見えました。

余りにも民家に溶け込んでいて、今まで気が付かなかったか。

多分あの奥の林がそうだな。

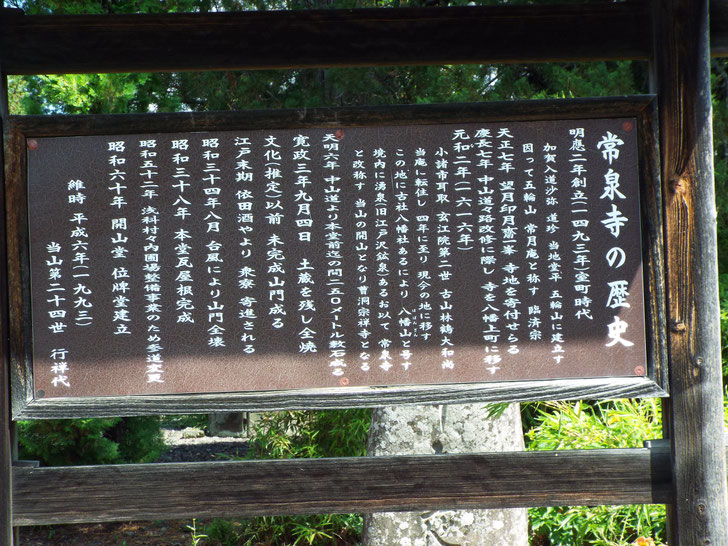

こざっぱりとした入り口。案内が在るのが嬉しいです。

1493年・室町時代の創設です。

『臨済宗・五輪山・常月庵』を中山道改修の折に当地に移転、境内に泉が在った事から『八幡山・常泉寺』としました。

『臨済宗』も『曹洞宗』も『禅』を通して精神統一を図る宗派です。

どちらかと云え『知識階級・武家』に好まれ、『禅問答』を通して悟りを得ます。

『一休さん』の『作麼生・そもさん』『説破・せっぱ』と問答をするシーン。アレが『禅問答』です。

有名な公案問答に『隻手音声・せきしゅおんじょう』が在ります。『両手を叩くと音がする。では片手にはどんな音がある』 答えは………まっ考えてみてね。

対して『頭使いたくな派』が求めたのが『曹洞宗』誰でも只『禅』を組み、心を落ち着ければ良しとする宗派です。(私の解釈に無理があるかも)

『石川県・総持寺』を訪ねた時、『座禅』を組む機会が在りました。

とてもユーモラスなお坊さんに親切丁寧に説明して頂き、『禅堂』にての『座禅体験』

私、膝が悪くて正座が出来ません。『座禅』も足を組めなかったのですが「無理する事は在りません。足を組もうとした事が大切なのです」 で足を延ばした『胡坐』の格好で『半眼』 其れも長時間座するのではなく「興味を持ったことが大切なのです」と説かれ「僧侶の修行で無ければ『警策』も必要在りません。でも体験してみます?」私ゃ丁寧にお断りしましたです。

でも本当の意味は『座禅中』に襲われる『睡魔』を追い払い心身ともに『覚醒』させる為です。正確には『警覚策励・きょうかくさくれい』と云うそうです。

残念ながら本堂の扉は閉ざされており、扉の前で賽銭と合掌です。

まぁ『御本尊』はググればホームページなどから拝めますから。昨今の防犯理由じゃ仕方ないです。

私が中学生の大晦日の時、曹洞宗のお寺で『除夜の鐘が突けるぞ。皆で集まろう』と云う事になり夜中お寺に集合しました。早く集まり過ぎて寒い中待っていると誰かが『座禅』組んで待って居ようと話が決まり、薄暗い『禅堂』で震えて座禅を組んでました。寺守りの『寺男』が人の声に不信を感じたのかやって来て、『何なら鐘撞手伝ってくれ』と話がまとまりました。『お清めと寒さ対策』と云われ茶碗に注がれた『お酒』を飲んで1時間近く鐘撞堂への急な階段を上り下りする人の手伝い(足元を照らしたり手を貸したり)をした後(来た人全員に突かせたから百八回どころじゃ無かった)暖房の利いた部屋で餅を焼いてくれました。で『お節』と『酒』を振舞われ初めての酔っ払い体験でした。(50年近く前の事で時効って事で………)正月早々酒臭い息で飲酒がバレましたが『お寺』の為にした事だからとお目玉は無し。それが私の飲酒歴の始まりでした。

「門松は冥途の旅への一里塚 めでたくも無し めでたくも無し」

「(この道を行けばどうなるものか)踏み出せばそのひと足が道となる 迷わず行けよ行けば分かるさ」(冒頭部分はアントニオ猪木さんの加筆)

なども『一休宗純和尚』の言葉です。

私ゃ『は~っ 一休み 一休み』が一番好きかな。(アニメだっちゅうの)