『海尻』 佐久方面から野辺山方面に国道を走ると『短い隧道&急登坂』を越えて直ぐ下りになります。下った先の交差点が『海尻城跡』交差点、角に『医王寺』の入り口が在ります。

この交差点から『大月川』沿いに八ケ岳方面に向かうと『稲子』や『八ヶ岳カントリークラブ(閉業)』 が在ります。『稲子湯旅館』では立ち寄り入浴も出来ます。

『大月川』は西暦888年の『八ヶ岳山体崩壊』の時、『稲子岳』『天狗岳』付近の大量の土砂が流れ下り、『千曲川』を堰き止めて大きな『天然ダム湖』を造りました。この『大きな湖=海』が各地に残る『小海』『海尻』『海ノ口』などの名前の由来とされています。

しかし一年後、天然ダムは決壊し下流に大被害を引き起こしました。そこに創り出された扇状地が『佐久平野』です。

江戸時代になると『佐久甲州街道』街道が整備されます。

『佐久往還』ともよばれ、甲州からは『善光寺詣で』や『物流街道』として大量の物資の移動が在りました。現在の国道141号線がほぼこの道筋にあたりますが、『戦国時代』には重要な『軍用道路』でも在りました。

『宿場町』も『韮崎宿』『平沢宿』『野辺山宿』『広瀬宿』『海ノ口宿』『海尻宿』『上畑宿』『高野宿』『臼田宿』『野沢宿』『中山道・岩村田宿』へと続き、古くから栄えた宿場では必然的に『神社仏閣』が奉られています。

『医王寺』の脇から遊歩道を渡ります。奥が国道141号線、右が野辺山方面。

新しい『導水橋(水道管)』とかなり浸食した『大月川』 結構な高さが在ります。

国道から一本東、裏道に当たる『佐久甲州街道』に立つ大木の松。

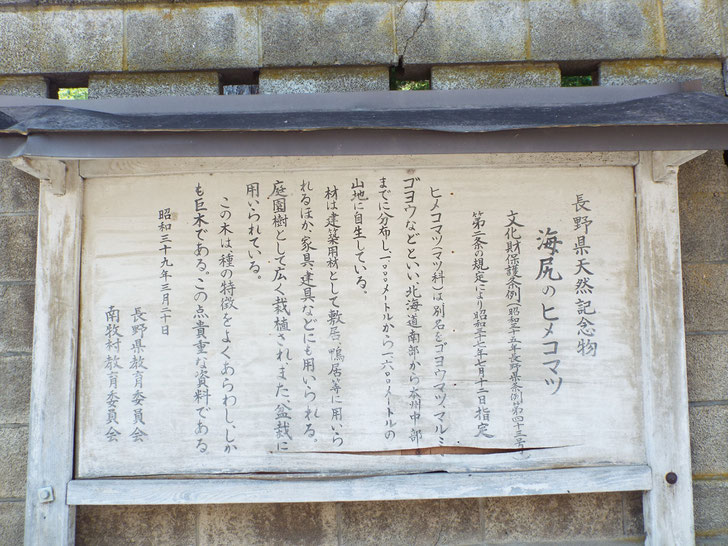

『海尻のヒメコマツ』は『長野県天然記念物指定』です。

『ゴヨウマツ』は『五葉松』の事で、通常の『松葉』は二本ですが、五本在るのが『五葉松』 盆栽などに多用される松です。

『盆栽』ってワザと大きくならない様に小さな『鉢』に植えて根の成長を抑えます。

数百年(!)以上経った『松の盆栽』もあるとか。

岩の割れ目などに生育する『松』も小さいけど実は数百年いきているのかも。

『新潟・明星山』で採取された『五葉松』の『真柏』 その幹は白く枯れながらも松葉は生き生きとしており、背丈は小さくとも幹は太く立派です。

お値段最低でもウン百万円とされ、一獲千金を狙って断崖絶壁に挑み、命を落とした人も少なくないそうです。(現在では採取禁止と共に採り尽くされたとか)

育つ環境が違うとこれ程までに差が着くんですね。(私ゃ伸び伸び育てたい)

因みに『三葉松』を『弘法大使・空海』の逸話に例え密教法具の『三鈷杵』と呼びます。

『高野山』『諏訪大社』や『能登見附島』など各地で見られ、拾えると幸運を呼ぶそうです。